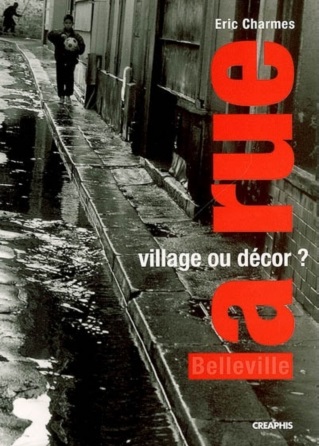

La rue, village ou décor ? Parcours dans deux rues de Belleville

Présentation

L'auteur, Eric Charmes, maître de conférences à « l'Institut Français d'Urbanisme », cherche à analyser « la rue » en se situant entre deux approches opposées. La première, qu'il nomme « spatialisme », est partagée par de nombreux urbanistes qui considèrent que le spatial dicte le social : de cette manière s'explique la « modernisme urbain » dominant jusqu'aux années 60 et, depuis, l'idée de « retour à la rue », la rue étant perçue comme l'essence même de la ville et génératrice de relations sociales de type communautaire (« la rue, un village » ?). Cependant, cette thèse spatialiste est totalement réfutée par les sociologues encore marqués par le précepte durkheimien selon lequel « le social s'explique par le social ». L'auteur se situe à mi chemin de ces deux approches et considère que si le spatial ne dicte pas le social, il est cependant en mesure de proscrire certains comportements ou, au contraire, de constituer des conditions favorables au développement de certains comportements sociaux. Il récuse également l'opposition entre la « rue-village » et les « Grands Ensembles anonymes » calquée sur la matrice « Communauté-Société » de Tonniës, car elle ne permet pas de saisir la complexité des liens sociaux qui se développent réellement.

L'auteur, Eric Charmes, maître de conférences à « l'Institut Français d'Urbanisme », cherche à analyser « la rue » en se situant entre deux approches opposées. La première, qu'il nomme « spatialisme », est partagée par de nombreux urbanistes qui considèrent que le spatial dicte le social : de cette manière s'explique la « modernisme urbain » dominant jusqu'aux années 60 et, depuis, l'idée de « retour à la rue », la rue étant perçue comme l'essence même de la ville et génératrice de relations sociales de type communautaire (« la rue, un village » ?). Cependant, cette thèse spatialiste est totalement réfutée par les sociologues encore marqués par le précepte durkheimien selon lequel « le social s'explique par le social ». L'auteur se situe à mi chemin de ces deux approches et considère que si le spatial ne dicte pas le social, il est cependant en mesure de proscrire certains comportements ou, au contraire, de constituer des conditions favorables au développement de certains comportements sociaux. Il récuse également l'opposition entre la « rue-village » et les « Grands Ensembles anonymes » calquée sur la matrice « Communauté-Société » de Tonniës, car elle ne permet pas de saisir la complexité des liens sociaux qui se développent réellement.

Les grandes théories « construites a priori » étant inadaptées à l'étude de la rue, l'auteur préfère se tourner vers l'étude de terrain localisée de deux rues du quartier de Belleville, la rue des cascades et la rue de l'Ermitage. L'enquête est construite à partir d'entretiens faits auprès de riverains (en se centrant plus particulièrement sur les membres de la classe moyenne). Cependant, cette démarche connaît de sérieuses limites : d'une part, comme pour la majorité des entretiens, les discours sur le vécu constituent souvent une rationalisation a posteriori des comportements passés ; d'autre part, les enquêtés ont souvent du mal à parler de leur usage de la rue qui fait partie de leurs habitudes les plus intériorisées. Pour surmonter ce dernier obstacle, Eric Charmes choisit de pratiquer les entretiens tout en marchant dans la rue de façon à « faire remonter les souvenirs » (technique des « parcours commentés »). Son travail repose donc sur une vingtaine de parcours commentés et divers entretiens.

La première évolution qu'analyse l'auteur est celle de l'élévation sociale de ces deux rues. Historiquement, alors que les classes moyennes ont été, après-guerre, chassées des centres vers les espaces péri-urbains, elles reviennent à la génération suivante vers les quartiers populaires des centre-ville. Il convient cependant de distinguer différents groupes participant à ce mouvement : les artistes, sous-groupe peu sensible au discours sur la contrainte économique, ont été parmi les premiers à occuper ces quartiers. Viennent ensuite les « gentrifieurs » (terme dérivé de « gentry »), c'est à dire des populations post-étudiantes à capital culturel élevé mais à capital économique faible qui ont profité de l'initiative des artistes (bien qu'ils ne les citent jamais) et ont du, pour masquer les contraintes économiques, développer un discours de justification sur le « retour à la rue » et la « mixité sociale ». Il faut cependant remarquer que cette mixité sociale ne leur apparaît comme tolérable que si ce sont les classes moyennes qui « donnent le ton » (ils ont même tendance à éviter les côtés les moins plaisants des quartiers populaires, comme, par exemple, éviter le collège de quartier). L'auteur distingue le mouvement de « gentrification » de celui de l'embourgeoisement qui concerne l'arrivée de populations à capital économique élevé mais à capital culturel faible. Un autre groupe est celui des « bobos » à capitaux économiques et culturels élevés, lesquels sont souvent utilisés comme repoussoirs par les « gentrifieurs » car leur présence est généralement annonciatrice de hausse des prix. Enfin, la dernière catégorie, celle des « transplantés » constitue un sous-groupe particulier de « gentrifieurs ». Ceux-là interprètent leur arrivée dans le quartier comme la résultante de contraintes économiques et ne développent aucun discours de justification (du type « sociabilité de village ») sur le quartier. L'élévation sociale des quartiers est donc avant tout le résultat de stratégies de localisation des différents groupes sociaux et que l'action étatique n'a qu'un effet marginal (même si l'annonce d'une rénovation par l'Etat peut engendrer des stratégies familiales). Au contraire, là où l'Etat a entrepris une action moderniste (Grands Ensembles), on a plutôt assisté à un mouvement de paupérisation.

Eric Charmes s'attache ensuite au fait que la rue représente aujourd'hui un « paysage » auquel on accorde une certaine valeur. Ainsi, la vue que l'on a depuis un logement est devenue un élément de la valeur de celui-ci, ce qui constitue un fait culturel nouveau. De même, la défense de l'aspect de la rue, de certaines maisons par exemple (lesquelles occupent une place particulière dans l'imaginaire collectif de la rue), peut être à l'origine de mobilisations collectives. Mais ces mobilisations sont souvent fragiles, les meneurs associatifs pouvant être lâchés en cours de route par des riverains qui défendent avant tout des intérêts particuliers.

Pour l'auteur, l'opposition si souvent reprise entre la « rue -village » (communauté) et les « Grands Ensembles anonymes » (Société) n'est pas légitime dans la mesure où les deux tendent à se rapprocher car l'anonymat se développe aussi dans la rue et que les grands ensembles ne sont pas dénués de sociabilité. Il préfère fonder son analyse sur l'opposition entre deux modes d'interaction sociale : le premier concerne les interactions entre individus, le deuxième concerne les interactions entres groupes et leurs stratégies d'implantation dans la rue. Le premier type d'interaction (entre individu) se fonde sur le couple « anonymat- familiarité » dont l'équilibre est constamment changeant. Ainsi, au sein d'un immeuble, l'interconnaissance est forte mais doit être limitée par une « distance » et un respect de l'intimité. Dans la rue, et à mesure qu'on s'éloigne de l'immeuble, l'interconnaissance est de moins en moins forte et obligatoire (la rue n'est donc pas un espace communautaire). Mais cette interaction, avant tout visuelle, n'aboutit pas nécessairement à une interaction verbale, laquelle se déclenche selon les deux conditions favorables : la possession d'un chien et la survenue d'un événement suffisamment important pour entraîner rumeurs et ragots. Toujours est-il que cette « familiarité » propre à la rue permet de développer une « sécurité ontologique » qui explique à la fois l'existence de discours sur la « rue-village » et le choc que constituent les incivilités, mêmes minimes. Le deuxième type d'interaction sociale, entre groupes, dépend des stratégies d'implantation des différents groupes dans la rue (jeunes au pied des immeubles, personnes âgées,...), l'importance de ces groupes dépendant moins de leur importance quantitative que de leur visibilité sociale, les bars ayant un rôle particulièrement important dans ces stratégies par leur clientèle spécifique (à l'exception de certains grands bars et des terrasses). L'auteur montre que des stratégies de « visibilité sociale » qu'on retrouve dans les divers espaces publics sont avant tout liées à l'évolution de la figure de l'individu (l'individu abstrait et anonyme laissant place à l'individu revendicatif et spécifique). Il en déduit donc que l'anonymat tendant à s'accroître dans la rue et à se réduire dans les « Grands Ensembles », on ne peut plus se fonder sur une opposition simpliste « rue / Grands Ensembles ». Il propose donc d'adopter un modèle général d'analyse où l'interaction se construit sur trois éléments : un rapport de familiarité, un rapport d'altérité et une mise en concurrence entre les différents groupes d'appartenance. L'équilibre entre ces trois processus dépendra du type de rue (passante ou non, commerçante ou non,...), d'usages (passants ou riverains) et de résidence (résident par choix ou par obligation).

Eric Charmes peut maintenant s'attaquer à la question de savoir si la rue est en elle même génératrice de sociabilité ; sa réponse est nuancée. Par bien des aspects, la rue semble plus propice à la sociabilité que les grands ensembles : les croisements entre individus sont plus fréquents et la présence d'activités commerciales ainsi que la copropriété dans les immeubles favorise les interactions sociales. En revanche, le maintien d'une interaction verbale est moins facile dans une rue, notamment à forte circulation, que dans les grands ensembles et les jeux d'enfants, source importante de liens sociaux, y sont moins facilement tolérés. Les urbanistes ont essayé de tenir compte de ces données en intégrant dans la rue des espaces propices à la sociabilité (placettes, squares, espaces « interstitiels » entre les immeubles) mais ceux ci sont généralement détournés de leur usage par les acteurs sociaux. La rue, n'imposant pas une sociabilité particulière, n'est donc pas un village. Elle n'est pas non plus un simple décor. L'influence du spatial sur le social existe mais elle n'est pas déterminante et est médiatisée par les usages et les stratégies des acteurs.

Par Thierry Rogel, Agrégé de sciences économiques et sociales pour Liens Socio.