L'évolution de la durée du travail en France depuis 1950

Articles de référence :

- Claire Létroublon, Sandra Zilloniz, "La durée du travail, principaux indicateurs", Dares Résultats, n°080, décembre 2016.

- Mathilde Pak, Serge Zilberman, "La durée du travail des salariés à temps complet", Dares Analyses, n°047, juillet 2013.

- Gérard Bouvier et Fatoumata Diallo, "Soixante ans de réduction du temps de travail dans le monde", Insee Première, n°1273, 13 janvier 2010.

Cliquez sur la vignette à droite pour agrandir le graphique.

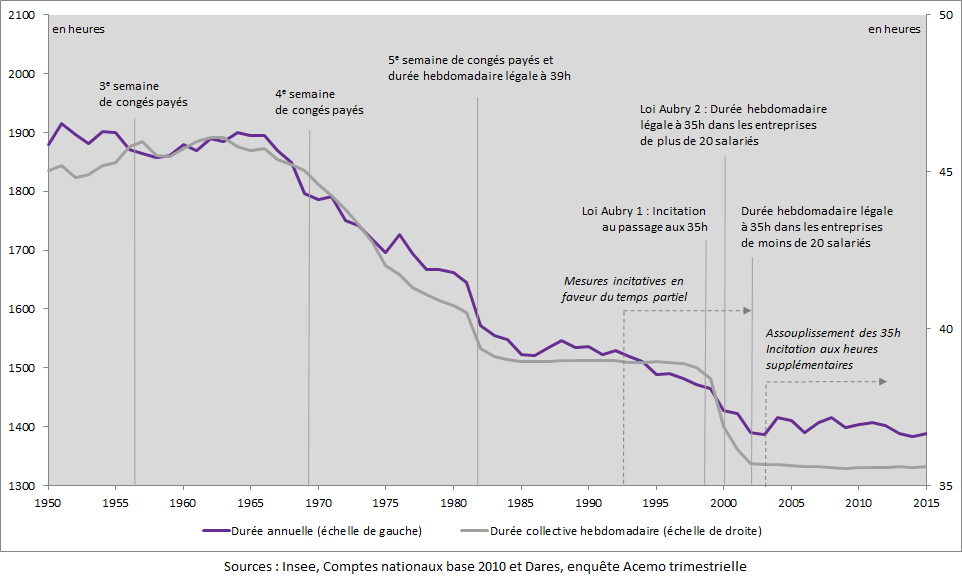

Durée annuelle et durée collective hebdomadaire du travail en France de 1950 à 2015 (heures par salarié)

Sources : Insee - Comptes nationaux annuels base 2010 (série 001693919) pour la durée annuelle ; Dares - Enquête trimestrielle Acemo pour la durée collective hebdomadaire (moyenne annuelle, calculs SES-ENS, source de la série).

Champ : ensemble des salariés, France (durée annuelle du travail) ; salariés à temps complet des entreprises de 10 salariés et plus des secteurs concurrentiels non agricoles, France métropolitaine (durée collective hebdomadaire du travail).

Note : Ce graphique s'inspire de l'encadré 5 du n°047 de Dares Analyses (juillet 2013).

En France, après 35 ans de baisse, la durée du travail salarié se stabilise au cours des années 2000

Depuis 1950, la durée annuelle du travail des salariés a diminué d'un peu plus d'un quart en France. L'ensemble des salariés travaillaient en moyenne 1900 heures par an en 1950. Depuis le début des années 2000, la durée annuelle travaillée (voir encadré ci-dessous) s'établit aux environs de 1400 heures pour les salariés et un peu moins de 1500 heures pour l'ensemble des actifs.

Ce mouvement à la baisse, amorcé dans la deuxième moitié des années 1960, s'explique en grande partie par les réductions collectives du temps de travail. La durée collective du travail (voir encadré), qui avait augmenté pendant la période de reconstruction, diminue avec les modifications successives apportées à la durée légale du travail hebdomadaire et des congés annuels : octroi d'une quatrième semaine de congés payés en 1969 [1], généralisation de la cinquième semaine de congés payés et passage aux 39 heures hebdomadaires en 1982, lois sur les 35 heures à partir de 1998. Le contexte économique a également joué en faveur de cette baisse. Les gains importants de productivité apparente du travail, puis le ralentissement de la croissance et la montée du chômage après le premier choc pétrolier, ont engendré une réduction du recours aux heures supplémentaires. Au final, le temps de travail hebdomadaire des salariés à temps complet a été allégé d'une dizaine d'heures depuis les années 1950.

Un autre facteur a contribué au repli de la durée annuelle du travail de l'ensemble des salariés durant les années 1980 et surtout 1990 : l'essor du temps partiel. Sa part dans l'emploi a ainsi doublé en France de 1981 à 1998, passant de 8,5% à 17,5% [2], sous l'effet de la tertiarisation de l'économie et surtout de la mise en place de mesures incitatives au recours au temps partiel dans les années 1990 [3]. Le temps partiel a peu progressé en France depuis cette date. En 2016, 18,8% des personnes en emploi et 18,1% des salariés travaillaient à temps partiel, un niveau sensiblement inférieur à la moyenne de l'Union européenne. En outre, au cours des années 2000, une série de réformes vont assouplir les 35 heures et encourager le recours aux heures supplémentaires (Lois Fillon, Loi TEPA de 2007, etc.), ce qui favorise une légère remontée de la durée du travail salariée durant quelques années, mais pas d'inflexion majeure dans le contexte de crise économique. Ainsi, la durée, hebdomadaire ou annuelle, du travail en France a cessé de diminuer depuis 2002 et est restée relativement stable au cours des années récentes.

Les différents indicateurs de durée du travail en France

Selon la Dares, «la mesure de la durée du travail est un sujet complexe, de par la multiplicité des concepts et des sources disponibles». Il existe en effet de nombreuses définitions de la durée du travail selon le concept retenu (durée légale, effective, collective ou individuelle…) et la périodicité (hebdomadaire, mensuelle, annuelle).

1) La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles pour les salariés à temps complet d'après le code du travail. Il s'agit d'une durée de référence, un seuil à partir duquel, sauf exceptions, sont calculées les heures supplémentaires.

2) La durée collective hebdomadaire du travail (ou offerte) est l'horaire collectif contractuel de travail, commun à un groupe de salariés, tel qu'il est affiché sur leur lieu de travail et déclaré par l'employeur. Elle ne s'applique qu'aux salariés à temps complet, la durée du travail des salariés à temps partiel ou au forfait étant fixée individuellement par leur contrat de travail. Elle peut être supérieure à la durée légale ou conventionnelle du travail, car elle intègre les heures supplémentaires dites structurelles. Les durées collectives hebdomadaires du travail sont mesurées grâce aux enquêtes Activité et conditions d'emploi de la main-d'œuvre (Acemo) de la Dares, menée auprès des entreprises des secteurs concurrentiels (hors agriculture et hors emplois publics). La durée collective hebdomadaire est stable pour les entreprises de 10 salariés et plus depuis 2002, elle s'élève à 35,6 heures par semaine début 2017.

La durée collective peut aussi être calculée sur l'année, en tenant compte des jours fériés, de congés et de repos. Il s'agit d'une durée théorique qui reflète la durée conventionnelle du travail et les droits à repos et congé (congés payés, jours de RTT, etc.).

3) La durée habituelle hebdomadaire est une mesure individuelle du temps de travail pour l'ensemble des actifs occupés, qui traduit l'intensité d'une semaine de travail habituelle. Elle s'applique à une semaine normale sans événement exceptionnel (jour férié, de congé ou de RTT...). Reposant sur les déclarations des actifs, elle inclut toutes les heures habituellement effectuées par la personne interrogée, y compris les heures supplémentaires régulières. Elle ne donne pas d'indication sur la durée réellement travaillée sur l'année.

La durée annuelle du travail correspond au nombre d'heures travaillées pendant l'année, sans tenir compte des périodes de chômage ou d'inactivité. Il existe deux mesures différentes de ce concept : la durée annuelle du travail au sens de la comptabilité nationale et la durée annuelle effective du travail.

4) La durée annuelle du travail au sens de la comptabilité nationale, mesurée en heures par personne physique, est un indicateur macroéconomique du temps de travail effectué en moyenne par les salariés sur un an. Il peut être décliné au niveau de chaque branche d'activité. Il est calculé à partir de la durée hebdomadaire théorique d'un temps complet et du nombre de semaines dans l'année, corrigés à la hausse par les heures supplémentaires déclarées et à la baisse par le temps partiel et les diverses causes d'absences (congés payés, jours fériés, chômage partiel, arrêts maladie, congés maternité, accidents du travail, grèves). Estimé au moyen de la méthode par composantes, en combinant plusieurs sources de données, il permet d'établir des séries de durée du travail sur longue période (sans ruptures). C'est le seul indicateur qui permet d'étudier la tendance longue de la durée du travail. Depuis 2002, la durée annuelle du travail au sens de la comptabilité nationale se situe autour de 1400 heures pour les salariés.

5) La durée annuelle effective du travail mesure le temps de travail réellement effectué par les actifs en emploi, à temps complet ou partiel. Elle est calculée sur la base des déclarations issues de l'enquête Emploi de l'Insee et inclut toutes les heures travaillées dans l'emploi principal lors de la semaine de référence, y compris les heures supplémentaires (rémunérées ou non). Elle exclut les heures non travaillées pour cause de congés annuels, jours fériés, maladie, accidents, maternité, paternité, chômage partiel, formation, grève. L'enquête Emploi étant réalisée en continu, toutes les semaines de l'année, la durée annualisée est obtenue en multipliant par 52 la moyenne des durées hebdomadaires effectives sur l'ensemble des semaines de référence. Selon la Dares, la durée annuelle effective est «l'indicateur le plus pertinent de mesure des temps travaillés».

Source : Insee et Dares.

Comparaison des différents indicateurs de durée du travail en France :

|

données en heures |

Date et source des données |

Salariés à temps complet | Salariés à temps partiel | Actifs occupés non salariés |

|

Durée collective hebdomadaire (entreprises de 10 salariés et plus) |

juin 2017 |

35,6 | / | / |

| Durée habituelle hebdomadaire |

2016 |

39,1 | 23,3 | 46,2 |

| Durée annuelle au sens de la comptabilité nationale |

2015 |

1389 (dp) | / | / |

| Durée annuelle effective |

2016 |

1691 | 986 | 2122 |

dp : données provisoires

Une décrue de la durée du travail, d'ampleur variable, dans la majorité des pays développés

Dans la plupart des pays développés, la réduction du temps de travail s'est concentrée entre le milieu des années 1960 et le milieu des années 1980, mais elle a pu apparaître plus tôt dans certains pays (en Allemagne par exemple) ou plus tardivement (en Espagne, au Japon). Selon l'Insee, cette évolution s'explique par le mouvement de salarisation de l'emploi – les indépendants ayant des durées de travail plus longues que les salariés –, par les réductions collectives des temps de travail, et à partir des années 1980-90 par le développement du temps partiel.

Note : Données estimées pour les années les plus anciennes

Les écarts de durées moyennes du travail entre pays reflètent en partie le poids du temps partiel dans l'emploi, ainsi que la durée de celui-ci. Ainsi l'Allemagne a une durée annuelle effective du travail inférieure à 1400 heures, la plus faible parmi les pays de l'UE, car le recours au temps partiel est y est important (26,8% des salariés sont à temps partiel en 2016) et le temps partiel de faible durée y est fréquent (les actifs à temps partiel travaillent en moyenne 19 heures par semaine, contre 23 heures en France). En revanche, la durée habituelle travaillée par les actifs allemands occupés à temps plein se situe dans la moyenne de l'UE [4].

À venir : Les comparaisons internationales des durées du travail, un exercice délicat.

Notes

[1] La troisième semaine de congés payés légalisée en 1956 est compensée par une hausse des durées hebdomadaires, en raison des importants besoins en main d'œuvre durant cette période.

[2] Données Insee, enquête Emploi.

[3] À partir de 1992, les pouvoirs publics ont instauré un abattement sur les cotisations sociales patronales pour les embauches à temps partiel (dont les modalités ont été revues à plusieurs reprises). Les allègements de charge sur les bas salaires mis en place durant cette période ont également favorisé l'emploi à temps partiel. Les incitations financières en faveur du temps partiel ont progressivement été supprimées au cours des années 2000. Voir : Ulrich V., Zilberman S., "De plus en plus d’emplois à temps partiel au cours des vingt-cinq dernières années", Dares, Premières Synthèses, n°39.3, 2007.

[4] Pour plus de développements, voir : N. Costes, L. Rambert, E. Saillard, "Temps partiel et partage du travail : une comparaison France/Allemagne", Lettre Trésor-Éco, n°141, janvier 2015.