L’inflation est-elle de retour?

Les sources des graphiques et des analyses sont détaillées en fin d’article.

L’évolution des différents indicateurs de l’inflation

On peut définir l’inflation comme un « processus de hausse cumulative et auto-entretenue du niveau général des prix »[1].

Les estimations fournies par Eurostat [2], mentionnées ci-dessus, correspondent au glissement annuel de l’indice des prix à la consommation harmonisé. Mais il existe différents indices permettant d’estimer les tensions inflationnistes à l’œuvre dans une économie.

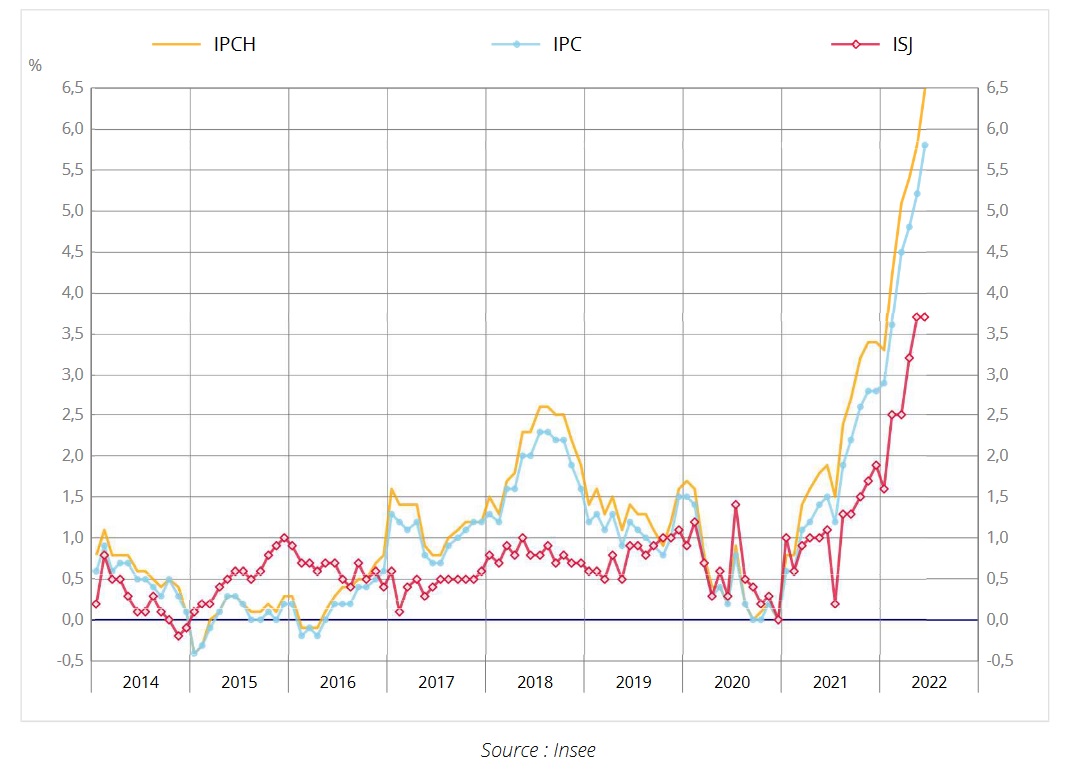

Graphique 1 : Glissements annuels de l’indice des prix à la consommation (IPC), de l’inflation sous-jacente (ISJ) et de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) en France

Lecture : Entre juin 2021 et juin 2022, en France, l’indice des prix à la consommation harmonisé augmente de 6,5 %. Sur la même période, l’indice des prix à la consommation augmente de 5,8% et l’inflation sous-jacente est estimée à 3,7%.

IPC, IPCH et ISJ

L’indice des prix à la consommation (IPC) est l’instrument de référence pour mesurer l’inflation en France. Il est basé sur l’observation d’un panier fixe de biens et services, actualisé chaque année. Chaque produit est pondéré dans l’indice global, proportionnellement à son poids dans la dépense de consommation des ménages. L’indice des prix hors tabac sert à indexer le SMIC et de nombreux contrats privés, les pensions alimentaires, les rentes viagères par exemple.

L’indice des prix à la consommation harmonisés (IPCH) est issu d’un travail d’harmonisation mené depuis 1996 par les services statistiques des pays européens à des fins de comparaison internationale, sous la coordination d’Eurostat. C’est l’indicateur majeur pour la conduite de la politique monétaire dans la zone euro.

L’indice d’inflation sous-jacente (ISJ) est construit pour dégager une tendance de fond de l’évolution des prix. Il exclut en effet un certain nombre de prix : ceux qui sont soumis à l’intervention de l’Etat (électricité, gaz, tabac…) et ceux des produits à prix volatils (produits pétroliers, produits frais…). Il est également corrigé des mesures fiscales (variations de la TVA…).

Par construction, l’IPC et l’IPCH sont corrélés. En revanche, leur lien avec l’ISJ est instable, car la part du taux d’inflation liée à des phénomènes exogènes et/ou transitoires varie d’une période à l’autre.

Selon l’indicateur observé, le diagnostic porté sur l’inflation n’est donc pas le même. La comparaison des différents instruments de mesure de l’inflation permet de mettre en lumière le poids des différents déterminants dans le phénomène d’ensemble (par exemple, en isolant le rôle des prix les plus volatils tels que les prix de l’énergie).

Par ailleurs, l’IPC étant calculé à partir d’un panier de biens et services fixe alors que la structure de consommation varie selon diverses variables socio-économiques (à commencer par le revenu), il ne reflète pas exactement la hausse des prix à laquelle sont confrontées les différentes catégories de ménages. Ces derniers sont en effet inégalement touchés par l’inflation.

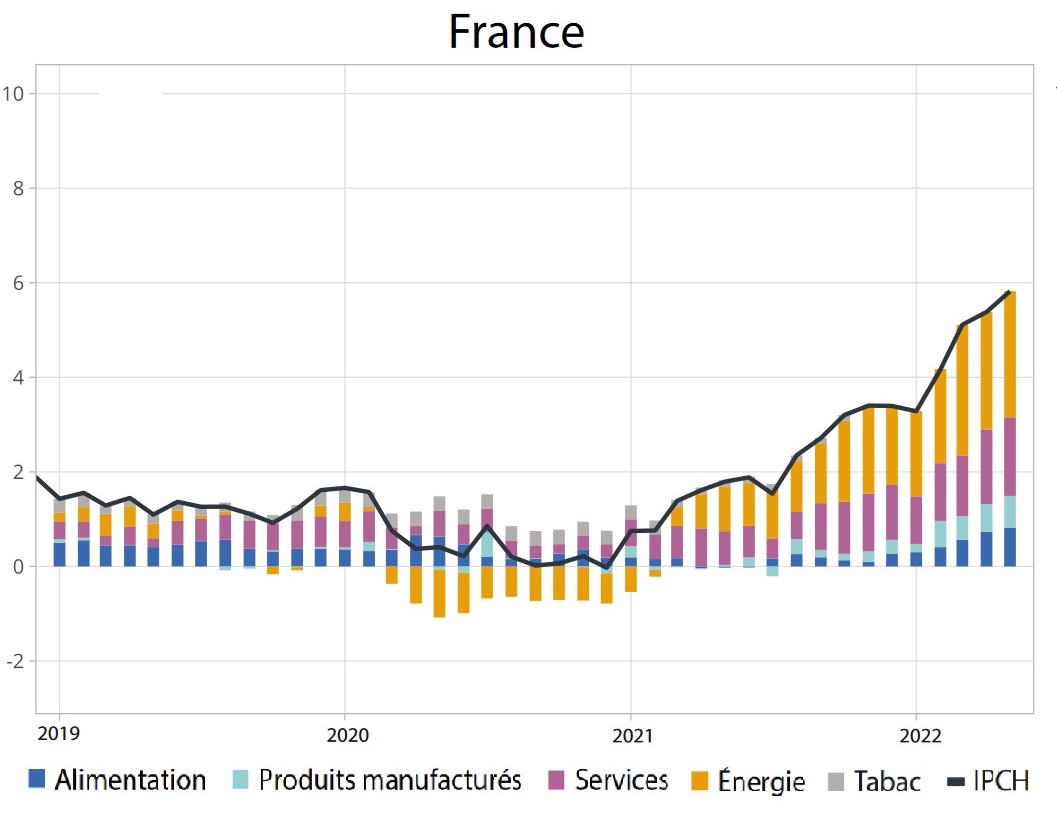

Une inflation portée avant tout par la hausse des coûts de l’énergie

La hausse du prix de l’énergie constitue la première contribution à l’inflation actuelle dans la zone euro. Le déclenchement de la guerre en Ukraine s’est traduit par un pic de la contribution de l’énergie à l’inflation en mars dans les quatre principales économies de la zone : +6,3 points en Espagne, +4,5 points en Italie, +4,3 points en Allemagne et +2,8 points en France. Si l’on décompose ensuite le sous-indice « énergie » de l’IPCH, il apparaît que c’est en France que la contribution de l’électricité à l’inflation est la plus faible, en raison de la mise en place du « bouclier tarifaire ». La deuxième contribution la plus importante à l’inflation est la hausse du prix de l’alimentation.

Une partie des écarts d’inflation entre pays s’explique par les différences dans la structure de consommation des pays. C’est notamment l’explication de l’écart entre la France et l’Espagne, en raison d’un poids des carburants dans le panier de consommation plus important en Espagne.

Graphique 2 : Décomposition du glissement annuel de l’IPCH en France (glissement annuel de l’PCH en %, contributions en points)

Source : Eurostat, calculs Insee

Lecture : en France, en mai 2022, l’inflation harmonisée s’élevait à 5,8 % en rythme annuel et la contribution de l’alimentation était de 0,8 point.

Nous remercions vivement Laurent Simula et Luc Simula pour leurs relectures et suggestions.

Sources des graphiques et des analyses

Graphique 1 : Glissements annuels de l’IPC, de l’ISJ et de l’IPCH

Insee, Informations rapides n°182, juillet 2022 (p.3).

Graphique 2 : Décomposition du glissement annuel de l’IPCH en France

Insee, « Guerre et prix », Note de conjoncture, juin 2022 (p. 51).

Notes

[1] Bezbakh P. (2019), Inflation et désinflation, La Découverte, p. 3.

[2] Eurostat, Estimation rapide, 31 août 2022.