Éducation : comment mieux orienter la dépense publique. CAE. Mai 2025.

Par Julien Grenet et Camille Landais.

Résumé

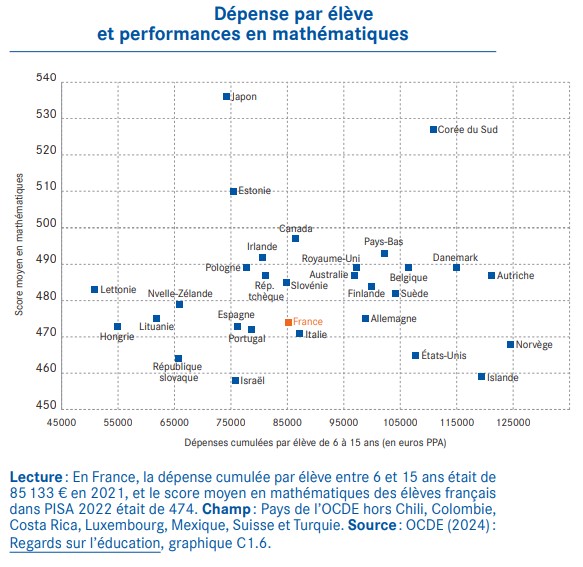

Avec près de 180 milliards d'euros engagés en 2022, l'éducation constitue l'un des premiers postes de dépense publique en France. Pourtant, les résultats du système éducatif demeurent en retrait au regard de cet effort financier : les performances des élèves, en particulier en mathématiques, se dégradent, et les inégalités sociales sont parmi les plus marquées de l'OCDE. À ce constat s'ajoute une baisse durable des effectifs scolaires liée au choc démographique, ouvrant une opportunité inédite pour repenser l'usage des moyens alloués à l'éducation.

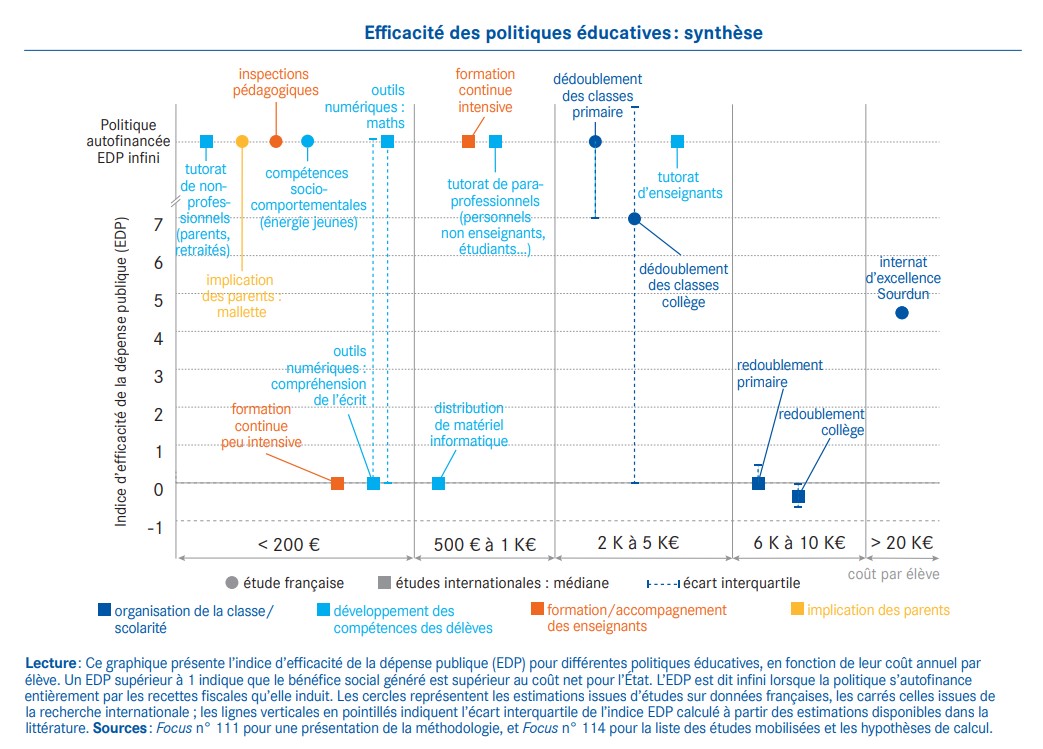

Cette Note propose une lecture de la dépense publique d'éducation à travers le prisme d'un nouvel indicateur, l'indice d'efficacité de la dépense publique (EDP), qui mesure le rendement social net de chaque euro investi. Loin de se substituer à la délibération démocratique, cet outil vise à éclairer les choix budgétaires en comparant différentes politiques éducatives selon leur coût et leurs effets sur le bienêtre des bénéficiaires.

L'analyse s'organise autour de quatre grands axes : l'organisation de la classe et de la scolarité, le développement des compétences des élèves, la formation et l'accompagnement des enseignants, et le renforcement du lien école-famille. Pour chaque levier, la Note s'appuie sur des évaluations empiriques solides, menées en France ou dans des contextes comparables, et mobilise l'indice EDP pour comparer leur rapport coût/bénéfice.

Plusieurs politiques éducatives sont identifiées comme « autofinancées » : en améliorant les compétences des élèves, elles génèrent à terme des hausses de salaires et donc des recettes fiscales supérieures à leur coût pour les finances publiques. On peut citer le dédoublement des classes au primaire, le tutorat, les outils numériques d'apprentissage adaptatif en mathématiques, certaines interventions visant à renforcer les compétences socio-comportementales, des formats intensifs de formation continue pour les enseignants, les inspections pédagogiques, et des dispositifs favorisant l'implication des parents. À l'inverse, l'efficacité de la dépense publique est très faible, voire nulle, pour le redoublement, la formation continue ponctuelle et peu ciblée des enseignants, ou encore les dotations en matériel informatique.

Loin d'être un fardeau budgétaire, la dépense éducative apparaît comme l'un des usages les plus efficaces des finances publiques. Toutefois, les rendements varient fortement selon les dispositifs, soulignant l'importance de cibler les ressources sur les interventions dont l'efficacité est solidement établie, à la fois pour améliorer les acquis des élèves et pour réduire les inégalités. Face aux arbitrages imposés par la contrainte budgétaire et la baisse démographique, l'approche proposée ici offre un cadre structurant, appelé à être enrichi en développant l'expérimentation à grande échelle, en investissant dans les infrastructures de données et en améliorant la connaissance des coûts.

Sommaire

- Les politiques éducatives à l’épreuve du choc démographique

- Mesurer l’efficacité des politiques éducatives

- L’organisation de la classe et de la scolarité

- Renforcer les acquis des élèves

- Former et accompagner les enseignants

- Impliquer les parents

- Conclusion : un cadre à enrichir

Cliquez sur les images pour agrandir les figures.

Source : Note du CAE n° 84, mai 2025.

Pour aller plus loin

Garrouste M. (2023), « Politiques éducatives compensatoires : ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et pourquoi », SES-ENS.