La révolution marginaliste : Les grands thèmes

De la "Révolution marginaliste" au "paradigme néo-classique"

La thèse de la « Révolution marginaliste »

Sous le nom de «Révolution marginaliste», on désigne l'apparition quasi-simultanée et indépendante du principe de l'utilité marginale décroissante, dans les ouvrages de trois auteurs : la Théorie de l'économie politique (1871) de William Stanley Jevons (à Manchester), les Principes d'économie politique (1871) de Carl Menger (à Vienne) et les Eléments d'économie politique pure, 1e partie, 1874 de Léon Walras (à Lausanne). Le comportement du consommateur devient l'objet principal de l'analyse économique. Joseph Schumpeter parle à ce propos d'une «Révolution de la théorie de la valeur» (Histoire de l'analyse économique, tome III, p. 220 et suiv.).

Le concept d'«utilité marginale» naît bien dans ces écrits, mais sous des dénominations variées. En effet, W. S. Jevons parle de «degré final d'utilité » et d'«intensité de l'utilité», Carl Menger de l'«importance graduellement décroissante de la satisfaction des besoins» et Léon Walras d'«utilité intensive», d'«intensité du dernier besoin satisfait» et aussi de «rareté». Le terme d'«utilité marginale» apparaît plus tard. Le disciple de Menger à Vienne, Friedrich Von Wieser, invente en 1884 le terme d'«utilité limite» [Grenznutzen]. Le disciple de Jevons, Philip H. Wicksteed, dans son Alphabet of Economic Science (1888) trouve, quant à lui, le vocable d'«utilité marginale» [marginal utility] qui sera ensuite utilisé systématiquement, par exemple par Alfred Marshall, dans les Principles of Economics (1890), et par Irving Fisher, dans Mathematical Investigations in the Theory of Value and Prices (1892).

On peut aussi observer que les mots «marginalisme» et «marginalistes» ne sont pas utilisés par les trois fondateurs, ni même par leurs disciples immédiats. En effet, ces vocables seront introduits par un adversaire de l'école et penseur hétérodoxe anglais, John Hobson, pour désigner les partisans de l'utilité marginale et de la productivité marginale (principe apparu dans les années 1890). L'usage de ces vocables se répand rapidement surtout à partir des années 1930.

Concernant la «Révolution marginaliste», nous avons affaire à une convergence a priori remarquable au plan théorique, car les trois auteurs travaillent dans des univers intellectuels très différents.

En Angleterre, patrie de Jevons, l'utilitarisme et la psychologie hédoniste sont à la mode au XIXe siècle (J. Bentham et J. S. Mill). La science économique est fortement imprégnée par la pensée classique ricardienne (Ricardo et J. S. Mill), même si ce courant théorique se désintègre à partir des années 1860. Dans le dernier quart du XIXe siècle, l'école historique se développe non seulement en Allemagne, mais aussi en Angleterre. En fait, Jevons sera très isolé dans son combat contre les économistes classiques. En Autriche, la science économique a depuis longtemps combattu l'école classique anglaise et l'école historique y prédomine largement, tout comme en Allemagne. En France, la science économique est marquée par la pensée classique, non pas anglaise, mais continentale, c'est-à-dire dans la tradition de Jean-Baptiste Say. Quand à l'école historique, elle ne parvient pas à s'implanter. Léon Walras sera isolé dans ses combats, en particulier contre les libéraux orthodoxes français et il trouvera refuge en Suisse, à l'Université de Lausanne.

En résumé, les contextes intellectuels sont donc bien différents et les trois économistes n'ont pas de contacts entre eux au moment de leurs découvertes. Après la publication de leurs ouvrages respectifs, la communication entre eux reste très limitée. Walras entre en contact épistolaire avec Jevons dès 1874 et règle avec lui les questions de priorité, mais Jevons meurt en 1882 sans connaître l'existence de Carl Menger. De son côté, Walras découvre l'existence de Menger seulement en 1883 !

Selon une interprétation courante, on parle à propos de la «Révolution marginaliste» de «découverte multiple» en se référant aux travaux du sociologue américain Robert K. Merton (The Sociology of Science, University of Chicago Press, 1973). Merton pense que dans toutes les sciences les «découvertes multiples» représentent le cas habituel, général, du progrès scientifique. Pourquoi ? Les différents chercheurs sont formés par des connaissances communes, diffusées dans toutes les universités et tous les laboratoires. Les insatisfactions rencontrées face à tel ou tel problème seront donc partagées par la communauté des chercheurs. Il en résulte que les solutions à ces problèmes seront très proches les unes des autres. Selon Robert Merton, une découverte multiple se produit en général sur une période courte (inférieure à dix ans), mais dans certains cas, le délai peut être plus long. On peut appliquer cette thèse à la «Révolution marginaliste», qui serait issue des insatisfactions des chercheurs devant l'économie politique classique : absence de théorie unifiée de la valeur (les théories vont de la théorie de la valeur travail commandé ou incorporé à la théorie synthétique de J.-B. Say, alliant l'utilité au coût de production) ; absence de théorie unifiée de la répartition (théorie du salaire liée à la loi de population, théorie de la rente liée aux rendements décroissants, etc.).

Les limites de la thèse de la « Révolution marginaliste »

La thèse de la «Révolution marginaliste» soulève cependant des objections. La plupart des économistes européens ou américains des années 1870-1890 n'ont pas eu conscience de vivre une «Révolution marginaliste». Les ouvrages de l'époque ne mentionnent même pas l'existence du principe de l'utilité marginale décroissante. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour le voir signaler dans les manuels d'économie politique, ce qui montre la grande difficulté à faire admettre des théories nouvelles. Certes, Jevons et Walras (à la différence de Menger) étaient conscients d'apporter des éléments radicalement nouveaux à la science économique. Mais certains successeurs de Jevons en Angleterre n'admettront pas l'existence d'une «Révolution marginaliste» dans la théorie de la valeur. C'est le cas d'Alfred Marshall. J. Schumpeter, dans History of Economic Analysis, a livré un célèbre passage à ce propos : «Pour un homme tel que Marshall, qui avait été formé aux mathématiques et à la physique, et pour lequel le concept de limite et donc toute la partie formelle du principe marginal, seraient aussi familiers que son "breakfast bacon", il suffisait de jouer mentalement avec les formules vagues de Mill et d'en élaborer le modèle exact (le système d'équations) pour atteindre un point où les parties purement théoriques des Principles apparaissaient à l'horizon. Les innovations faites en chemin devaient lui apparaître naturellement comme de simples développements des idées de Mill et non des trouvailles "révolutionnaires"» (Histoire de l'analyse économique, tome III, p. 125 ; nous rectifions la traduction). En effet, A. Marshall cherche à concilier le principe du coût de production des classiques à la J. S. Mill et le principe de l'utilité marginale (voir sa métaphore des deux lames des ciseaux).

Il faut se demander si le principe de l'utilité marginale décroissante était vraiment nouveau dans les années 1871-74, du point de vue de la formalisation. Cette question a d'ailleurs préoccupé W. S. Jevons, qui a cherché à construire une liste de «précurseurs». Sans vouloir faire un inventaire complet des contributions théoriques qui s'échelonnent entre 1838 et 1854, on relève des contributions importantes, antérieures à la «Révolution marginaliste», mais qui resteront injustement méconnues dans l'histoire de la pensée économique :

- celle d'Augustin Cournot en France, auteur des Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses (1838). Certes, Cournot ne joue aucun rôle dans la naissance du principe de l'utilité marginale, car il ne contribue pas à la théorie de la valeur. Cependant, il contribue à la naissance de la microéconomie avec son étude des différentes structures de marché. Il sera reconnu comme un maître par Walras et Marshall.

- celle de l'ingénieur français des Ponts et Chaussées, Jules Dupuit (1844). Dupuit s'intéresse à l'utilité des travaux publics et à cette occasion expose le principe de l'utilité marginale décroissante. Ce pionnier du calcul économique en France a aussi établi la théorie du surplus du consommateur. Jevons le reconnaît comme un vrai «précurseur» (Theory of Political Economy, Préface à la 2e édition, p. 25), tandis que Walras refusera toujours de lui rendre justice.

- celle de l'économiste allemand Hermann Heinrich Gossen (1854), auteur de Entwickelung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fliessenden Regeln für menschliches Handeln. Jevons et Walras découvrent l'existence de ce livre seulement en 1878 et ils reconnaîtront son importance, notamment sur la notion d'utilité marginale. D'ailleurs, Léon Walras va traduire immédiatement l'ouvrage de Gossen en français sans parvenir à le faire publier.

Il faut se garder de concevoir les idées de Jevons, de Menger, de Walras (et aussi de leurs successeurs immédiats) comme un corpus unifié, homogène. Le traitement du principe de l'utilité marginale décroissante n'est pas identique chez les trois auteurs. En outre, on ne peut les considérer tous les trois comme des partisans de la psychologie hédoniste et de la philosophie utilitariste : seul Jevons correspond à ce cas (voir infra). En réalité, nous avons affaire à des orientations théoriques et méthodologiques assez différenciées. On notera ici que la question du rôle et de la place des mathématiques en économie ne fait pas l'objet d'un consensus, dans les années 1871-74 et au delà. Carl Menger se prononce contre l'utilisation des mathématiques en économie et développera une approche «psychologique» axée sur l'individualisme méthodologique. W. S. Jevons est partisan d'une application des mathématiques à l'économie, mais limitée. Quant à Walras, il est partisan des mathématiques, à la fois comme méthode de recherche et d'exposition des résultats ; il entrera en querelle avec Menger à ce propos en 1883-84.

En outre, avons-nous affaire à une «révolution» uniquement sur le terrain de la théorie de la valeur ? En fait, il est difficile de limiter l'apport de Léon Walras à l'utilité marginale. Avant de découvrir ce principe (et d'articuler fonction d'utilité marginale et fonction de demande), Walras possède déjà une approche en termes d'équilibre économique général, contrairement à C. Menger et W. S. Jevons. J. Schumpeter estime quant à lui que la révolution qui s'est produite en 1871-74 n'est pas celle de l'utilité marginale, mais plutôt celle de l'équilibre économique général. Il qualifie d'ailleurs pour cela Walras de «plus grand de tous les économistes» (1954, p. 827).

Naissance du paradigme « néo-classique »

Compte tenu des différences théoriques importantes qui existent entre les trois auteurs, plutôt que de parler de «révolution marginaliste», ne vaut-il pas mieux parler de naissance d'un nouveau «paradigme» en économie, le «paradigme néo-classique», ou celui de la micro-économie ? Préparé par des recherches qui se sont développées entre 1838 et 1874, le paradigme néo-classique ne se réduit pas au principe de l'utilité marginale, car il ne concerne pas seulement la théorie du consommateur. Il intègre la théorie de la productivité marginale. Il porte aussi sur la théorie du producteur, la théorie en équilibre partiel et général. En fait, à partir de 1870, la science économique n'est plus seulement conçue comme la science des richesses ; elle devient la science de la maximisation et de l'allocation des ressources rares à usages alternatifs, comme l'expliquera Lionel Robbins (1932).

Le principe de l'utilité marginale décroissante

Nous examinerons le principe de l'utilité marginale décroissante à travers les contributions de William Stanley Jevons et de Carl Menger.

William Stanley Jevons et l'utilité marginale

Dans la Theory of Political Economy, William Stanley Jevons attache une importance cruciale à l'utilité marginale et à son rôle dans la théorie de l'échange. Selon lui, l'origine de la valeur des biens ne réside pas dans le travail, mais dans l'utilité. La démarche analytique de Jevons consiste à partir d'une théorie hédoniste du plaisir et de la peine pour déboucher ensuite sur une théorie de l'utilité et une théorie de l'échange.

Nous examinerons les deux premières étapes de l'analyse de Jevons : la théorie générale du plaisir, puis la théorie de l'utilité marginale.

Rappelons tout d'abord que Jevons est fortement influencé par les idées de Jeremy Bentham, l'auteur d'une Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789), artisan de la première version de la philosophie utilitariste en Angleterre. Selon Bentham, le but de l'action humaine est le plaisir de chaque individu qui se livre à ses calculs hédonistes. Ce plaisir est mesurable à travers plusieurs dimensions (intensité, durée, proximité, probabilité, etc.). Le but de l'action humaine est aussi «le plus grand bonheur du plus grand nombre», la société n'étant qu'une somme d'individus. Selon Bentham, il convient de privilégier des actions qui procurent la somme la plus grande d'utilité et pour cela, les actions individuelles doivent être guidées par l'éducation et une bonne législation.

La théorie générale du plaisir

W. S. Jevons pense que plaisirs (et peines) doivent être traités comme des sensations que tout individu expérimente lui-même et peut aussi étudier à travers les comptes rendus des autres individus sur leurs propres sensations. Cette démarche permet de parvenir à la connaissance des lois qui gouvernent les plaisirs et les peines. Désireux de formaliser le raisonnement de Bentham, Jevons sélectionne chez lui deux dimensions du plaisir : l'intensité et la durée. Il construit ainsi deux représentations graphiques relatives aux courbes du plaisir d'un individu.

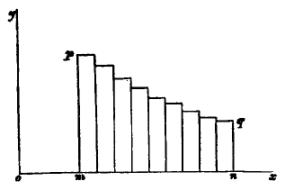

Première courbe de plaisir : le cas discontinu

Pour chaque rectangle, la base correspond à une durée d'une minute et la hauteur à l'intensité du plaisir ou plaisir marginal obtenu pendant la minuté considérée. Le plaisir marginal décroît au cours du temps. Le plaisir total obtenu durant la totalité du temps considéré (9 minutes) est représenté par la surface de tous les rectangles.

Cependant, Jevons estime qu'un temps discontinu représente une hypothèse trop «artificielle» : l'existence d'un temps continu est davantage plausible. Il construit alors la seconde courbe de plaisir.

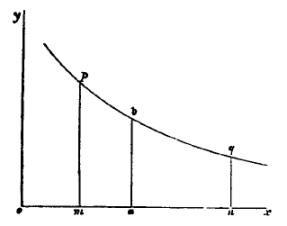

Seconde courbe de plaisir : le cas continu

Jevons se place maintenant dans le cas d'une variation continue de l'intensité du plaisir avec des intervalles de temps infiniment courts.

Toutefois, Jevons admet que l'«unité même de plaisir ou de peine est difficile à concevoir» (pp. 65 et 67) et il ne parvient pas à clarifier la question de l'unité de mesure de l'intensité du plaisir.

La théorie de l'utilité marginale

Dans un second temps, W. S. Jevons construit une théorie de l'utilité marginale, qui est conçue comme l'application aux biens économiques de la théorie générale du plaisir.

Jevons précise qu'il ne conçoit pas l'utilité comme une qualité intrinsèque aux marchandises à la manière des économistes classiques. Chez lui, l'utilité est une «qualité abstraite», liée à la relation entre l'individu qui exprime des besoins et un bien, dont la consommation est susceptible de lui procurer du plaisir. Jevons envisage deux dimensions quantitatives de l'utilité : d'une part, l'intensité de l'utilité ou le degré final d'utilité pour le consommateur, qui correspond au concept d'utilité marginale, d'autre part, la quantité du bien consommé (et non plus le temps). Il construit deux représentations graphiques relatives aux courbes d'intensité de l'utilité pour un individu consommateur d'un bien alimentaire quelconque.

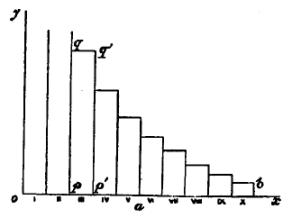

Première courbe d'intensité de l'utilité : le cas discontinu

L'individu divise la quantité du bien alimentaire en dix parts égales qui seront consommées en 24 heures. Cette courbe en escalier présente une particularité : les deux premiers rectangles ne sont pas fermés. En effet, Jevons fait l'hypothèse que les deux premières portions du bien alimentaire sont indispensables à l'existence humaine et par conséquent, leur utilité est infinie. De la troisième à la dixième dose, l'utilité marginale n'est plus infinie et décroît régulièrement, tout en restant positive.

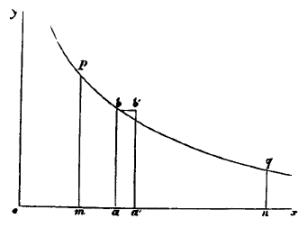

Deuxième courbe d'intensité de l'utilité : le cas continu

Nous avons affaire ici à une courbe d'utilité marginale continue et décroissante de la quantité consommée du bien alimentaire.

Jevons pose le problème de la possibilité de mesure de l'utilité. Il réfléchit aussi sur la question de l'existence ou non de la saturation de la consommation. Selon lui, l'existence d'un point de satiété est acceptable dans le cas des biens alimentaires, mais non dans le cas des biens durables. Jevons est conscient du fait qu'un individu, en réalité, ne modifie pas (ou rarement) sa consommation de façon continue, en quantité infinitésimale. Cependant, le recours à l'hypothèse du «trading body» (un individu représentatif, ou un groupe d'individus, ou la totalité des consommateurs d'un bien dans un pays) consommant un bien déterminé permet, selon lui, d'accepter le cas continu. En effet : «La notion de quantités infiniment petites de nourriture, rapportées à la consommation d'un individu peut sembler absurde. Mais quand on considère la consommation d'ensemble d'une nation, on peut bien concevoir que cette consommation augmente ou diminue de quantités qui sont, pratiquement, infiniment petites par rapport à cette consommation d'ensemble» (p. 109).

Carl Menger et l'utilité marginale

Dans ses Principes d'économie politique (1871), Carl Menger se donne l'objectif ambitieux d'une reconstruction complète de l'économie politique, en traitant un très large éventail de questions : théories des besoins, des biens économiques, de l'échange et des marchés, de la monnaie. A la différence de W. S. Jevons et de L. Walras, Menger n'accepte pas l'utilisation des mathématiques comme méthode de recherche, car selon lui l'économie ne porte pas uniquement sur des rapports de grandeur mais principalement sur l'essence des phénomènes économiques.

Selon Menger, la valeur n'est pas inhérente aux biens économiques. La valeur a un caractère subjectif, liée à l'importance que les individus attachent la satisfaction de leurs besoins. Les individus cherchent à satisfaire leurs besoins avec des biens rares, disponibles en quantité limitée et ils procèdent parmi ces besoins à une sélection entre ceux qui seront satisfaits et ceux qui ne le seront pas, compte tenu de leurs contraintes budgétaires.

Refusant toute démarche de type hédoniste, Menger affirme que l'individu rationnel agit dans un environnement d'incertitude quant aux choix des autres individus et quant à la production présente et future des biens. L'individu procède à un choix et à une hiérarchie des besoins à satisfaire, compte tenu des biens disponibles. Plus précisément, l'individu (chef de famille) classe par ordre d'importance décroissante ses besoins généraux, en allant du plus urgent au moins urgent. Par exemple, il se dirigera vers les besoins alimentaires, puis ceux de santé, puis ceux de confort et terminera par les besoins de divertissement.

Cependant, la satisfaction d'un besoin dépend d'unités entières et concrètes de biens qui seront consommées successivement. Cette règle est valable aussi bien pour les biens alimentaires que pour les biens non alimentaires. En se référant à des «quantités économiquement admissibles», Menger exclut donc les courbes d'utilité marginale continues.

La satisfaction est décroissante jusqu'à la saturation, quels que soient les biens.

Carl Menger construit une tableau d'intensité des besoins, appelée aujourd'hui «table de Menger».

Chez Menger, le concept d'utilité marginale apparaît sous l'expression «importance graduellement décroissante de la satisfaction des besoins». La Table comprend dix échelles correspondant aux besoins généraux et aux biens correspondants que l'individu classe du plus urgent au moins urgent. Les degrés d'intensité de satisfaction de la première unité entière de chaque bien vont donc de 10 à 1. En consommant à chaque fois une unité entière de bien, la satisfaction de l'individu va décroître régulièrement jusqu'à la saturation. Ainsi, pour la première classe (I), qui correspond par exemple, au pain, la saturation arrive à la 11e unité consommée, pour la deuxième classe (II), qui correspond, par exemple, au vin, la saturation arrive à la 10e unité consommée, etc. Quand l'individu parvient à la 10e unité de pain consommée (indice de satisfaction : 1), il y a équivalence avec la 9e unité de vin ou avec la première unité de tabac (classe X).

Comment maximiser la satisfaction de l'individu, compte tenu de sa contrainte budgétaire ?

Admettons que l'individu dispose d'un budget de 10 euros, utilisable uniquement dans les classes I à IV (supposées ici correspondre à des biens alimentaires) et pour simplifier supposons que le prix de l'unité de chaque bien soit de 1 euro. L'individu peut donc se procurer dix unités de biens appartenant à ces quatre classes. Comment parvient-il à maximiser son utilité totale ? Selon Menger, l'individu rationnel choisira 4 unités de I (utilité totale : 34), 3 unités de II (utilité totale : 24), deux unités de III (utilité totale : 15) et une unité de IV (7). L'utilité totale de sa consommation s'élève donc 80. Toute autre combinaison réduirait l'utilité totale de l'individu. Nous avons donc affaire à une égalisation en diagonale, «à la marge» des utilités (7), qui vérifie d'ailleurs le principe de l'utilité marginale pondérée par les prix.

Carl Menger admet que les tables des individus se modifient au cours du temps, avec les changements des besoins et des biens disponibles.

Léon Walras et l'équilibre économique général

Dans les Eléments d'économie politique pure, Léon Walras élabore un système théorique en construisant quatre modèles successifs d'équilibre général, classés par ordre de complexité croissante :

1e modèle : la théorie de l'échange pur. Cette théorie porte tout d'abord sur l'échange de deux marchandises, puis sur l'échange de plusieurs marchandises entre elles (équilibre général).

2e modèle : la théorie de la production.

3e modèle : la théorie de la capitalisation et du crédit.

4e modèle (introduit seulement en 1900) : la théorie de la circulation et de la monnaie.

Nous nous limiterons ici à des très brèves indications sur la théorie de l'échange pur et la théorie de la production.

Théorie de l'échange pur

Selon Walras : «Le monde peut être considéré comme un vaste marché général, composé de divers marchés spéciaux où la richesse sociale se vend et s'achète [...]» (Éléments d'économie politique pure, 5e leçon, p. 71). Et sur le marché, se manifeste le phénomène de la valeur d'échange. L'auteur affirme : «La valeur d'échange laissée à elle-même se produit naturellement sur le marché sous l'empire de la concurrence. Comme acheteurs, les échangeurs demandent à l'enchère, comme vendeurs, ils offrent au rabais, et leur concours amène ainsi une certaine valeur d'échange des marchandises, tantôt ascendante, tantôt descendante, et tantôt stationnaire» (souligné par L. Walras, p. 70).

Bien entendu, dans la réalité des choses, la concurrence s'opère dans des conditions plus ou moins bonnes et donc la valeur d'échange se manifeste de façon plus ou moins rigoureuse. Walras classe les marchés en trois catégories, des mieux aux moins bien organisés. Selon lui : «Les marchés les mieux organisés sous le rapport de la concurrence sont ceux où les ventes et achats se font à la criée, par l'intermédiaire d'agents tels qu'agents de change, courtiers de commerce, crieurs, qui les centralisent, de telle sorte qu'aucun échange n'ait lieu sans que les conditions en soient annoncées et connues et sans que les vendeurs puissent aller au rabais et les acheteurs à l'enchère» (p. 70). On trouve ici les Bourses des valeurs (fonds publics), les Bourses de commerce, les marchés aux grains, etc. La concurrence se trouve moins bien réglée dans les marchés aux fruits et légumes, à la volaille. En revanche, dans les rues commerçantes des villes, les marchés ont une organisation «un peu plus défectueuse» du point de vue de la concurrence. Mais Walras en construisant un «type réel» du marché, va supposer en économie pure «un marché parfaitement organisé sous le rapport de la concurrence, comme en mécanique pure on suppose d'abord des machines sans frottement» (p. 71).

Le marché des fonds publics (titres de rente à 3% contre monnaie) offre une «première idée» du phénomène de la libre concurrence ; en effet, chez Walras, la monnaie représente une simplification pratique pour les échanges, mais une complication au plan théorique. Selon lui, «l'intervention de la monnaie est ainsi un fait particulier dont l'étude aura lieu plus tard et ne doit pas être mêlée dès le début à celle du fait général de la valeur d'échange». Cela conduit l'auteur à affirmer : «Revenons donc un peu sur nos pas» et «prenons deux marchandises quelconques», A et B, ce qui conduit à la théorie de l'échange de deux marchandises entre elles (p. 74).

Théorie de l'échange de deux marchandises entre elles

On imagine ici un marché de libre concurrence sur lequel deux groupes individus se confrontent, les uns porteurs de la marchandise A et les autres porteurs de la marchandise B, tous prêts à en échanger une partie pour se procurer l'autre marchandise. Nous sommes en troc pur (sans monnaie, ni «numéraire» au sens de Walras, voir infra). Si l'on retient le cours de clôture du marché précédent, un agent offre de céder, par exemple, n unités de B en contrepartie de sa demande de m unités de A. Si va et vb désignent les valeurs d'échange d'une unité de A et de B (des grandeurs mesurables, selon Walras), l'«équation d'échange» s'écrit m.va = n.vb. Mais la demande est le «fait principal», tandis que l'offre est le «fait accessoire» : «On n'offre pas pour offrir [...] l'offre n'est qu'une conséquence de la demande» (p. 76).

Selon Walras, les prix sont les rapports de valeurs d'échange, ou les valeurs d'échange relatives.

Désignons par pa le prix de A et B et pb le prix de B en A, on peut noter :

pa = va/vb = n/m et pb = vb/va = m/n.

On en tire : pa = 1/pa et pb = 1/pa.

Les prix sont égaux aux rapports inverses des quantités échangées de marchandises ; ils sont réciproques les uns des autres (pa.pb = 1) (p. 75). Si un agent échange 5 hectolitres de blé contre 10 hectolitres d'avoine, le prix du blé en avoine est de 2 et le prix de l'avoine en blé est de 1/2.

Il existe une relation entre les prix et les quantités demandées et offertes. On a Da, Oa, Db, Ob, qui représentent les demandes et les offres totales (sommes des demandes et offres individuelles) des marchandises A et B. L'équation d'échange doit être vérifiée pour l'ensemble des demandeurs et des offreurs : Da.va = Ob.vb. A partir de la définition des prix, pa et pb, on peut écrire : Da.pa = Ob et Db.pb = Oa, qui expriment les contraintes budgétaires des agents.

La relation entre prix et quantité s'énonce ainsi : «la demande ou l'offre effective d'une marchandise contre une autre est égale à l'offre ou à la demande effective de cette autre multipliée par son prix en la première» (p.76).

Walras aboutit à un système d'équations :

Da = Fa(pa) ;

Db = Fb(pb) ;

Oa = Db.pb ;

Ob = Da.pa ;

ce qui permettra de calculer les prix (pa, pb) et les quantités échangées d'équilibre (Da, Db).

Les courbes d'offre des deux biens se déduisent des courbes de demande ; par exemple, la courbe d'offre de A se déduit de la courbe de demande de B par l'équation Oa = Db.pb.

À partir des égalités précédentes, on peut déduire : Da.Db = Oa.Ob ou Ob/Db = Da/Oa = alpha.

L’équilibre entre les deux marchés est assuré à la condition que alpha = 1. En revanche, si alpha est > 1, on a Da > Oa sur le marché de A, ce qui implique Db < Ob sur le marché de B.

Comment revient-on à l’équilibre ? Si Da > Oa, il faut faire la hausse de pa (donc la baisse de pb). Un processus de «tâtonnement» va s’opérer. Les agents vont annoncer les quantités qu’ils souhaitent échanger à des prix criés au hasard et révisés successivement à la hausse ou à la baisse selon les situations d’excès de demande ou d’excès d’offre.

Dans le cas de l’échange de deux marchandises entre elles, Walras formule une «loi d’établissement des prix d’équilibre» :

«Deux marchandises étant données, pour qu’il y ait équilibre du marché à leur égard, ou prix stationnaire de l’une et de l’autre, il faut et il suffit que la demande effective de chacune de ces deux marchandises soit égale à son offre effective. Lorsque cette égalité n’existe pas, il faut, pour arriver au prix d’équilibre, une hausse du prix de la marchandise dont la demande effective est supérieure à l’offre effective, et une baisse du prix de la marchandise dont l’offre effective est supérieure à la demande effective» (6e leçon, p. 93).

Théorie de l'échange de plusieurs marchandises entre elles

Après la théorie de l’échange de deux marchandises entre elles, Walras généralise à m marchandises. Dans cette économie sans monnaie, chaque marchandise s’échange contre les (m–1) autres marchandises. Comme il existe m marchandises, on trouve m(m–1) équations de demande. On a (m–1) équations d’échange indépendantes, car si (m–1) marchés sont équilibrés, le mième l’est nécessairement (Depuis O. Lange (1942), on nomme cela la «loi de Walras»). Cependant, il ne suffit pas de considérer le prix des marchandises prises deux à deux. Il faut disposer d’un système cohérent de prix relatifs, qui évite les arbitrages. Selon Walras, «l’équilibre parfait ou général du marché n’a lieu que si le prix de deux marchandises quelconques, l’une en l’autre, est égal au rapport des prix de l’une et l’autre dans une troisième marchandise quelconque» (11e leçon, pp. 161-163). Il faut donc des relations de type :

pb,c = pb,a/pc,a

avec pb,c.pc,a.pa,b = 1.

La marchandise A fait ici office de «numéraire». En effet, Walras désigne sous le nom de «numéraire», «la marchandise en laquelle on énonce ainsi les prix de toutes les autres» (p. 171). Choisi arbitrairement, il sert d’unité de compte pour assurer la cohérence du système de prix quand l’échange porte sur plus de deux marchandises. Son prix (pa, par exemple) est posé égal à 1 par convention. Le «numéraire» ne peut se confondre avec la monnaie, car il ne sert pas d’intermédiaire des échanges, ni de réserve de valeur.

Donc, avec (m–1) marchandises, déterminées chacune par (m–1) équations, on a (m–1)(m–1) équations d’équilibre général.

Le système se caractérise au final par m(m–1) équations de demande, (m–1) équations d’échange et (m–1)(m–1) équations d’équilibre général, donc 2m(m–1) équations. Et le nombre d’inconnues comprend les m(m–1) prix des m marchandises les unes dans les autres et les m(m–1) quantités de marchandises demandées. Le système peut trouver une solution (p. 173).

Là encore, le processus de «tâtonnement» est nécessaire pour parvenir à l’équilibre sur tous les marchés. Dans la théorie de l’échange de plusieurs marchandises, Walras exprime la «loi d’établissement des prix d’équilibre» :

«Plusieurs marchandises étant données, dont l’échange se fait avec intervention de numéraire, pour qu’il y ait équilibre du marché à leur égard, ou prix stationnaire de toutes ces marchandises en numéraire, il faut et il suffit qu’à ces prix la demande effective de chaque marchandise soit égale à son offre effective. Lorsque cette égalité n’existe pas, il faut, pour arriver aux prix d’équilibre, une hausse du prix des marchandises dont la demande effective est supérieure à l’offre effective, et une baisse du prix des marchandises dont l’offre effective est supérieure à la demande effective» (12e leçon, pp. 195-197).

Théorie de la production

Dans ce modèle d’équilibre général, Walras introduit quatre agents économiques (propriétaires fonciers, capitalistes, travailleurs et entrepreneurs) et le fonctionnement du marché des «services» et du marché des «produits», en interconnexion. Trois sortes de «capitaux» (terres, capitaux proprement dits ou mobiliers et facultés personnels ou capitaux humains) donnent naissance à trois sortes de «services» : les services fonciers ou de la «rente», les services mobiliers ou du «profit», et les services personnels ou du «travail». En ce qui concerne la destination des «services», on doit distinguer :

- les «services consommables», achetés par les propriétaires fonciers, capitalistes et travailleurs pour la consommation publique ou privée (usage des logements, médecins, domestiques...) ;

- les «services producteurs», achetés uniquement par les entrepreneurs, car ils seront transformés en «produits» (fécondité de la terre, travail des ouvriers, usage des machines...).

Pour Walras, les produits sont issus de la combinaison des «services producteurs» entre eux et de leur application aux matières premières. Les prix des services sont désignés respectivement sous les noms de «fermages», «intérêts» et «salaires».

Les propriétaires fonciers, les capitalistes et les travailleurs sont acheteurs de produits et vendeurs de services producteurs, tandis que les entrepreneurs sont vendeurs de produits et acheteurs de services producteurs. On peut constater que les entrepreneurs ne détiennent aucun capital, donc ne vendent aucun service producteur sur le marché et n’ont donc droit à aucune rémunération permanente.

Walras donne une définition analytique de la libre concurrence dans la production : «[…] d'une part, la liberté laissée aux entrepreneurs de développer leur production en cas de bénéfice et de la restreindre en cas de perte, et d'autre part la liberté laissée aux propriétaires fonciers, travailleurs et capitalistes et aux entrepreneurs, de vendre au rabais et d'acheter à l'enchère les services et les produits […]» (22e leçon, p. 333).

Lorsque l'équilibre n'est pas atteint :

- Dans le cas où, pour certains entrepreneurs, le prix de vente des produits est supérieur au prix de revient en services producteurs, il existe un «bénéfice». Les entrepreneurs de la branche vont alors augmenter leur production et on constatera aussi un afflux d'entrepreneurs dans cette activité, ce qui va conduire à la réduction de l'écart initial.

- Dans le cas où, pour certains entrepreneurs, le prix de vente des produits est inférieur au prix de revient en services producteurs, il existe une «perte». Les entrepreneurs de la branche vont diminuer leur production ou même la quitter, ce qui va conduire à la réduction de l'écart initial.

Le processus de «tâtonnement» dans la théorie de la production est plus complexe que la théorie de l’échange pur et a donné lieu à de nombreuses controverses dans lesquelles nous n’entrerons pas ici.

Léon Walras énonce les conditions d'équilibre général de la production :

1- l'égalité entre l'offre et la demande effective de services producteurs et la fixation du prix de chacun d'eux ;

2- l'égalité entre l'offre et la demande effective de produits et la fixation du prix de vente de chacun d'eux ;

3- l'égalité entre le prix de vente des produits et le prix de revient en services producteurs.

La troisième condition est caractéristique de l'équilibre de la production. Cet état d’équilibre est «un état idéal et non réel», mais il n’est pas moins «l'état normal» ou naturel car en libre concurrence, les choses y tendent d'elles-mêmes (18e leçon, p. 283).

Puisque «à l'état d'équilibre de la production, les entrepreneurs ne font ni bénéfice, ni perte» (p. 284), la fonction de l'entrepreneur s'évanouit. On peut alors faire abstraction des entrepreneurs et «considérer non seulement les services producteurs comme s'échangeant contre des produits et les produits comme s'échangeant contre des services producteurs, mais considérer même les services producteurs comme s'échangeant en fin de compte les uns contre les autres» (ibid). C'est la généralisation d’une idée de Jean-Baptiste Say : la production n'est finalement qu'un «grand échange».

Léon Walras : les exceptions à la libre concurrence et le rachat des terres par l'État

En économie politique appliquée, Walras examine le «principe» de la libre concurrence et les possibilités de son application dans les différentes activités économiques, du point de vue de l'intérêt social.

Selon lui, la libre concurrence représente, «dans certaines limites, un mécanisme automoteur et autorégulateur de production de la richesse sociale» ; cependant, son maintien est «une oeuvre de législation» qui relève de l'Etat. Dans certains cas, la libre concurrence ne peut pas agir et l'Etat doit alors intervenir. Parmi les «exceptions à la libre concurrence», Walras note : «Une autre condition de la libre concurrence est que l'appréciation de l'utilité soit possible pour l'individu, ce qui n'est pas le cas, en général, pour les services publics. Donc, il faut que l'Etat produise les services publics. Une autre condition encore est que l'appréciation de la qualité soit possible pour le consommateur, ce qui n'est pas le cas pour certains services privés. Donc il faut soumettre la production de ces services à l'autorisation ou à la surveillance de l'Etat. Une troisième enfin est que la multiplication indéfinie des entreprises soit possible, ce qui n'est pas le cas des monopoles naturels et nécessaires tels que les mines, carrières, eaux minérales, chemins de fer, etc., etc. Donc il faut que l'Etat organise les monopoles de façon à y ramener et y assurer l'égalité du prix de vente des produits à leur prix de revient en service telle qu'elle s'établit et se maintient d'elle-même dans les entreprises susceptibles de concurrence indéfinie» (1992, p. 427).

En économie sociale, Walras développe une théorie de la propriété et de la répartition permettant de satisfaire le critère de la justice sociale :

«[...] le propriétaire d'un capital foncier, personnel ou mobilier est propriétaire de la rente, du travail ou du profit de ce capital et propriétaire des produits qu'il reçoit, à titre de fermage, salaire ou intérêt, en échange du service de son capital. Or, non seulement les objets de consommation mais les capitaux mobiliers sont des produits. Par conséquent, en définitive, il suffit à la théorie de la propriété de faire la répartition des terres et des facultés personnelles entre les hommes en société ; la répartition de toute la richesse sociale sera faite par cela même [...] le principe de l'inégalité des positions exige que les facultés personnelles soient attribuées à l'individu, et le principe de l'égalité des conditions exige que les terres soient attribuées à l'Etat» (1992, p. 422). Les attributions des droits de propriétés à l'individu et à la terre relèveraient du droit naturel.

Selon notre auteur, la transformation de la propriété foncière individuelle en propriété foncière collective serait favorable à la production agricole car celle-ci serait organisée de manière intensive dans de grandes exploitations, ce qui est conforme non seulement à la justice, mais aussi à l'intérêt social.

Walras ajoute que la réalisation complète du rachat des terres par l'Etat (après le remboursement du grand emprunt nécessaire pour indemniser les propriétaires !) conduira à la suppression de tous les impôts sur les revenus et le capital : «Cette théorie synthétique de la propriété tient lieu d'une théorie de l'impôt. L'Etat, propriétaire du sol, vit sur les revenus du sol ; il en emploie une partie aux dépenses courantes des services publics, et il emploie le reste à la construction de capitaux proprement dits d'intérêt public. Il n'emprunte point» (1992, p. 422).

Alfred Marshall et la tradition marshallienne d'économie.

Au sein de la galaxie néo-classique, chez les marginalistes de deuxième génération, Alfred Marshall est le chef de l'«école de Cambridge». Ses idées vont influencer profondément la formation intellectuelle des économistes britanniques entre les années 1890 et les années 1920. Cependant, la pensée marshallienne a eu un écho international important dans plusieurs pays, notamment en Italie et aux États-Unis.

L'oeuvre principale de Marshall, les Principles of Economics, ne relève pas purement et simplement de l'«économique pure». En fait, l'auteur y développe une analyse complexe, située entre ce qui sera nommé plus tard la «théorie de l'équilibre économique partiel» et l'«économie industrielle». Pour des motifs de méthode, il refuse de séparer radicalement la théorie pure et l'histoire économique, la référence au fonctionnement concret des industries et la pratique des firmes. Il a contribué à la construction de la théorie de la concurrence parfaite, mais sans doute davantage à celle de la concurrence monopolistique. En revanche, ses disciples rétabliront des frontières strictes entre la théorie pure, la micro-économie traditionnelle (notamment A. C. Pigou et J. Viner) et la théorie appliquée avec des travaux plus inductifs qui portent sur les réalités industrielles (par exemple, D. Mac Gregor et E. A. Robinson).

Alfred Marshall est convaincu qu'à un stade avancé de l'analyse économique il est nécessaire de renoncer aux analogies entre l'économie et la mécanique et de se tourner vers des analogies avec la biologie. Selon lui, «la Mecque de l'économiste est la biologie économique plutôt que la dynamique économique» («Analogies mécaniques et biologiques en économie», 1898). Compte tenu du caractère complexe des questions économiques, Marshall se méfie des longues chaînes de raisonnement déductif et il préconise un usage intensif de la clause ceteris paribus (toutes choses égales par ailleurs), ce qui le conduit à renoncer à des préoccupations d'équilibre général pour se concentrer sur des préoccupations d'équilibre partiel. De plus, selon lui, l'utilisation des mathématiques en économie comporte le risque de trop simplifier la réalité. Les mathématiques ne constituent pas un puissant outil de recherche, mais plutôt une «sténographie» qui permet d'exprimer de manière synthétique des résultats particuliers. À Léon Walras, qui lui adresse ses Eléments d'économie politique pure, il fait remarquer : «The right place for mathematics in a treatise on Economics is the background». On peut noter cependant que Marshall est un pionnier en matière d'utilisation de graphiques en économie.

La théorie de la valeur des marchandises d'Alfred Marshall prend en compte à la fois le principe du coût de production et celui de l'utilité. L'auteur indique à ce propos : «Il serait tout aussi raisonnable de discuter sur le point de savoir si c'est la lame supérieure ou la lame inférieure d'une paire de ciseaux qui coupe un morceau de papier que de se demander si la valeur est déterminée par l'utilité ou par le coût de production» (Principles of Economics, trad. française, tome 2, p. 39). Toutefois, il observe : «[n]ous pouvons poser en règle générale que plus sera courte la période que nous examinerons, et plus nous devrons tenir compte de l'influence que la demande exerce sur la valeur ; et que, au contraire, plus cette période sera longue et plus importante sera l'influence exercée par le coût de production sur la valeur» (op. cit., p. 41). Marshall est ainsi l'un des premiers économistes à tenter d'intégrer le temps logique dans l'analyse économique. En effet, il distingue la très courte période, la courte période, la longue période et la très longue période, mais il concentre son analyse sur les trois premières.

Alfred Marshall et la théorie « classique » du taux de l'intérêt

Dans les Principles of Economics, Alfred Marshall expose une théorie réelle de l'intérêt située dans le cadre général de la théorie de l'offre et de la demande. La demande de capital est liée aux services qu'il rend aux entrepreneurs, à sa productivité (Principles of Economics, trad. française, tome 2, p. 471), tandis que l'offre de capital, que Marshall privilégie dans son analyse, consiste dans l'épargne. Le volume de celle-ci dépend de plusieurs facteurs : la coutume, l'habitude de se représenter l'avenir, la force des «affections de famille», mais aussi l'excédent du revenu sur les dépenses courantes et éventuellement, mais pas toujours, le niveau du taux d'intérêt. Marshall note à propos de l'épargne : «Le sacrifice d'un plaisir immédiat en vue d'un plaisir futur a été appelé abstinence par les économistes. Mais ce terme a prêté à des méprises : les plus grands accumulateurs de richesses sont des personnes très riches dont quelques unes vivent dans le luxe, et ne pratiquent certes pas l'abstinence dans le sens où ce mot est synonyme de sobriété. Ce que les économistes voulaient dire, c'est que lorsqu'une personne s'abstient de consommer une chose qu'il est en son pouvoir de consommer, dans le but d'augmenter ses ressources pour l'avenir, le fait de s'abstenir de cet acte particulier de consommation augmente l'accumulation de la richesse. Mais puisque le mot peut prêter à confusion, nous aurons avantage à éviter son emploi, et nous dirons que l'accumulation de la richesse est d'ordinaire le résultat d'un ajournement de jouissance, ou d'une attente» (op. cit., pp. 417-418).

Marshall préfère donc utiliser une appellation neutre pour désigner l'«activité de l'épargnant», le sacrifice du présent à l'avenir, l'«attente» [waiting]. L'intérêt net (c'est-à-dire déduction faite de l'assurance pour les risques et des salaires de gestion) est donc la rémunération du sacrifice exigé par l'«attente» dans la jouissance des biens matériels.

Bibliographie

Les auteurs

Edgeworth (Francis Ysidro) : Mathematical Psychics. London : P. Kegan, 1881.

Jevons (William Stanley) : The Theory of Political Economy, London: Macmillan, 1871; 2d edition revised and enlarged, with new preface and appendices, 1879; 3d edition, 1888. Trad. française de la 3e édition par H.-E. Barrault et Maurice Alfassa, La théorie de l’économie politique, Paris: V. Giard et E. Brière, 1909.

Marshall (Alfred) : Principles of Economics, London: Macmillan, 1890, 8th edition, 1920. Trad. fr. sur la base des 4e-5e éditions, par F. Sauvaire-Jourdan, Principes d'économie politique, Paris : V. Giard et E. Brière, 1906-1909, rééd. Paris: Gordon-Breach, 1971, deux tomes.

Menger (Carl) : "La valeur et l’échelle des besoins et des satisfactions", extrait du chapitre V de la 2e édition des Grundsätze der Volkswirtschaftslehre [Principes d’économie politique], trad. française in : Paul Gemähling, Les grands économistes. Textes et commentaires, Paris: Sirey, 2e édition, 1933, pp. 331-346.

Walras (Léon) : Eléments d'économie politique pure, vol. VIII des Œuvres économiques complètes, préparé par C. Mouchot, Paris: Economica, 1988.

Walras (Léon) : Etudes d'économie sociale, vol. IX des Œuvres économiques complètes, préparé par P. Dockès, Paris: Economica, 1990.

Walras (Léon) : Etudes d'économie politique appliquée, vol. X des Œuvres économiques complètes, préparé par J.-P. Potier, Paris: Economica, 1992.

La littérature secondaire

Howey (R.S.) : The Rise of the Marginal Utility School, New York: Columbia University Press, 1960.

Kauder (Emil) : L’utilité marginale, Paris: Mame, 1973.

Jean-Pierre POTIER, Professeur de Sciences économiques à l'université Lumière-Lyon2 et chercheur au laboratoire Triangle - pôle Histoire de la Pensée (Centre Walras) pour SES-ENS.