Vers le libre échange : Les grands thèmes

Introduction

Parmi les thèmes clés de la pensée classique, il faut tout d'abord rappeler la smithienne "main invisible" du marché. La division du travail chez Smith et la théorie de la valeur fondée sur le travail incorporé chez Ricardo représentent des thèmes majeurs dans leurs œuvres respectives. La théorie classique de la répartition trouve sa meilleure expression dans la version ricardienne. Enfin, les classiques nous invitent aussi à une réflexion sur le rôle de l'Etat et la question fiscale.

La "main invisible" du marché

Les auteurs classiques croient en l'existence d'un ordre naturel qui se réalise de lui-même (différent de l'ordre naturel à réaliser des Physiocrates). Cet ordre se concrétise grâce à la liberté individuelle, à la poursuite de l'intérêt personnel, qui mène à la satisfaction de l'intérêt général. L'auteur de la Richesse des nations illustre cette perspective au moyen de la métaphore de la "main invisible".

Au chapitre 2 du livre I de la Richesse des nations, on peut lire : "Mais l'homme a presque continuellement besoin du secours de ses semblables, et c'est en vain qu'il l'attendrait de leur seule bienveillance. Il sera bien plus sûr de réussir, s'il s'adresse à leur intérêt personnel [...]. C'est ce que fait celui qui propose à un autre un marché quelconque; le sens de sa proposition est ceci : Donnez-moi ce dont j'ai besoin, et vous aurez de moi ce dont vous avez besoin vous-mêmes; et la plus grande partie de ces bons offices qui nous sont nécessaires s'obtiennent de cette façon. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger, que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts" (traduction de Germain Garnier, revue par Adolphe Blanqui, p. 82).

Au chapitre 2 du livre IV de la Richesse des nations, l'auteur observe: "En préférant le succès de l'industrie nationale à celui de l'industrie étrangère, [l'individu] ne pense qu'à se donner personnellement une plus grande sûreté; et en dirigeant cette industrie de manière à ce que son produit ait le plus de valeur possible, il ne pense qu'à son propre gain; en cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions; et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société, que cette fin n'entre pour rien dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société, que s'il avait réellement pour but d'y travailler" (nous soulignons, tome 2, pp. 42-43).

L'homme est conduit à accomplir par ses actes une fin qui n'était pas dans ses intentions. Toutefois, Adam Smith ne cherche pas à dépeindre un "monde merveilleux"; par exemple, il souligne l'asymétrie qui prévaut sur le marché du travail entre les travailleurs et les capitalistes. Il convient donc de ne pas réduire la pensée classique à un utilitarisme individualiste étriqué.

Adam Smith et la division du travail

Si les Physiocrates placent la terre au centre de la création de la richesse, Adam Smith accorde au travail une place de premier plan et il est considéré comme le premier grand théoricien de la division du travail. En effet, il insiste avec force sur le fait qu'elle permet la croissance économique, via la productivité. Certes, il n'a connu de son vivant qu'un nombre limité de phénomènes qui seront plus tard considérés comme caractéristiques de la "Révolution industrielle".

Au chapitre I du livre I de la Richesse des nations, Smith s'interroge tout d'abord sur le lieu adéquat d'observation de la division du travail. Pour lui, il est nécessaire de visiter les manufactures proprement dites (c'est-à-dire non dispersées). Mais il est inutile de se tourner, dit-il, vers les grandes manufactures qui fournissent les "objets de consommation de la masse du peuple", car ici il est impossible de réunir tous les corps de métier dans un même lieu. Il existe plusieurs ateliers de fabrication et dans un seul atelier, on trouve des travailleurs qui se consacrent à une seule partie de la fabrication ; aussi la division du travail reste-elle peu visible pour l'observateur. Quel est alors le lieu adéquat d'observation du phénomène?

"On se fera plus aisément une idée des effets de la division du travail sur l'industrie générale de la société, si l'on observe comment ces effets opèrent dans quelques manufactures particulières. On suppose communément que cette division est portée le plus loin possible dans quelques-unes des manufactures où se fabriquent des objets de peu de valeur. Ce n'est pas peut-être que réellement elle y soit portée plus loin que dans des fabriques plus importantes; mais c'est que, dans les premières, qui sont destinées à de petits objets demandés par un petit nombre de personnes, la totalité des ouvriers qui y sont employés est nécessairement peu nombreuse, et que ceux qui sont occupés à chaque différente branche de l'ouvrage peuvent souvent être réunis dans un atelier et placés à la fois sous les yeux de l'observateur" (p. 71).

Le célèbre exemple smithien : la manufacture d'épingles et les dix-huit opérations différentes :

"J'ai vu une petite manufacture de ce genre qui n'employait que dix ouvriers, et où, par conséquent, quelques-uns d'eux étaient chargés de deux ou trois opérations. Mais, quoique la fabrique fût fort pauvre et, par cette raison, mal outillée, cependant, quand ils se mettaient en train, ils venaient à bout de faire entre eux environ douze livres d'épingles par jour; or, chaque livre contient au delà de quatre mille épingles de taille moyenne. Ainsi, ces dix ouvriers pouvaient faire entre eux plus de quarante-huit milliers d'épingles dans une journée; donc, chaque ouvrier, faisant une dixième partie de ce produit, peut être considéré comme donnant dans sa journée quatre mille huit cents épingles. Mais s'ils avaient tous travaillé à part et indépendamment les uns des autres, et s'ils n'avaient pas été façonnés à cette besogne particulière, chacun d'eux assurément n'eût pas fait vingt épingles, peut-être pas une seule, dans sa journée, c'est-à-dire pas, à coup sûr, la deux-cent quarantième partie, et pas peut-être la quatre-mille-huit centième partie de ce qu'ils sont maintenant en état de faire, en conséquence d'une division et d'une combinaison convenables de leurs différentes opérations" (p. 72).

Les causes de la division du travail

Au chapitre II de la Richesse des nations, Adam Smith s'interroge sur les causes de la division du travail:

"Cette division du travail, de laquelle découlent tant d'avantages, ne doit pas être regardée dans son origine comme l'effet d'une sagesse humaine qui ait prévu et qui ait eu pour but cette opulence générale qui en est le résultat ; elle est la conséquence nécessaire, quoique lente et graduelle, d'un certain penchant naturel à tous les hommes qui ne se proposent pas des vues d'utilité aussi étendues : c'est le penchant qui les porte à trafiquer, à faire des trocs et des échanges d'une chose pour une autre" (p. 81).

Adam Smith refuse de se prononcer d'une manière catégorique sur cette tendance à trafiquer, prétextant que cela n'est pas son sujet. Selon lui, soit il s'agit d'un des principes originaires de la nature humaine et il n'y aurait donc pas de cause à rechercher, soit plus probablement, il s'agit d'une "conséquence nécessaire de l'usage de la raison et de la parole" (p. 81), et donc spécifique à l'homme. En général, les animaux adultes peuvent se passer de l'aide des autres créatures ; le chien ne se livre pas à l'échange d'un os contre autre chose avec l'un de ses congénères.

Au début du chapitre III, Smith note :

"Puisque c'est la faculté d'échanger qui donne lieu à la division du travail, l'accroissement de cette division doit, par conséquent, toujours être limité par l'étendue de la faculté d'échanger, ou, en d'autres termes, par l'étendue du marché. Si le marché est très petit, personne ne sera encouragé à s'adonner entièrement à une seule occupation, faute de pouvoir trouver à échanger tout le surplus du produit de son travail qui excédera sa propre consommation, contre un pareil surplus du produit du travail d'autrui qu'il voudrait se procurer" (p. 85). La division du travail s'est d'abord développée sur les côtes et le long des fleuves car la navigation a été historiquement le moyen efficace d'élargir les marchés (p. 86). L'hypothèse se vérifie, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, car on voit naître une foule de projets de canaux en Angleterre pour relier les grandes villes, permettant d'exporter les marchandises à l'étranger et induire de nouvelles divisions du travail.

La division du travail, source d'accroissement de la productivité du travail

Pour Smith, la division du travail permet un "accroissement proportionnel" de la "puissance productive du travail", une hausse de la quantité de produit par tête (p. 74). Cet avantage conduit à la séparation des métiers dans la société, mais ce mouvement s'observe surtout dans l'industrie avec l'essor des manufactures. En effet, l'agriculture ne se prête guère à la démarcation stricte entre les métiers, à une division du travail très poussée. Il en résulte dans l'agriculture une moindre croissance de la "puissance productive du travail", même dans les pays riches.

A partir de l'exemple de la manufacture d'épingles, Adam Smith généralise très vite au niveau de la société toute entière. La division du travail n'est pas simplement technique, à l'intérieur du processus productif dans une manufacture. L'auteur la conçoit aussi au sens large, de division sociale du travail (pp. 73 et 78-79). Il perçoit aussi la division du travail à l'échelle internationale.

La division du travail, augmente la "puissance productive du travail", mais pourquoi ? Adam Smith propose trois éléments de réponse :

1- L'accroissement de l'habileté de chaque ouvrier. Attaché à une opération très simple, l'ouvrier acquiert nécessairement une "très grande dextérité" (p. 75). La spécialisation le rend plus habile par effet d'apprentissage.

2- L'économie de temps du fait que l'on ne passe plus d'une activité à l'autre. En l'absence de la division du travail, le passage d'une tâche à une autre génère des temps morts et une "habitude de flâner et de travailler sans application". Ainsi, l'homme devient-il "paresseux" (p. 76). La division du travail permet donc de réduire les temps morts et d'augmenter l'intensité du travail.

3- La division du travail se trouve à l'origine des inventions de machines qui abrègent et facilitent le travail. Le changement technique est induit de trois façons, c'est-à-dire par trois catégories d'acteurs : 1e cas : Les innovations de procédés par les "hommes destinés à s'en servir personnellement", les travailleurs eux-mêmes. Il s'agit d'un élément très important, pour notre auteur, qui nous raconte l'histoire de l'enfant qui, pour s'épargner de la peine, aurait perfectionné les premières machines à vapeur en inventant un système destiné à ouvrir et fermer automatiquement une valve (pp. 76-77). On aurait là une innovation de perfectionnement issue des travailleurs eux-mêmes. En réalité, cette histoire n'est qu'une fiction. 2e cas : L'"industrie des constructeurs de machines" permet de perfectionner les machines et les outils existants. Il s'agit là d'innovations de perfectionnement chez les producteurs de moyens de production. 3e cas : Les "savants ou théoriciens" observent la réalité et combinent des forces entre elles. Non seulement ils sont à l'origine de certains perfectionnements, mais ils inventent des machines et des outils (p. 77).

Cependant, Smith précise dans l'introduction du livre II que "l'accumulation d'un capital est un préalable nécessaire à la division du travail, le travail ne peut recevoir des subdivisions ultérieures qu'en proportion de l'accumulation progressive des capitaux" (p. 354). Ainsi, l'accumulation du capital fixe et circulant va-t-elle permettre d'étendre la division du travail.

Les réserves exprimées sur la division du travail

Dans un passage du livre V de la Richesse des nations (chap. I, section 3, art. 2), relatif au rôle de l'Etat en matière d'éducation, Smith semble renoncer à sa thèse sur la dextérité et aux capacités inventives de l'ouvrier. Il s'agit du fameux "splenetic passage", dans lequel il affirme maintenant :

"Un homme qui passe toute sa vie à remplir un petit nombre d'opérations simples, dont les effets sont aussi peut-être toujours les mêmes ou très approchant les mêmes, n'a pas lieu de développer son intelligence ni d'exercer son imagination à chercher des expédients pour écarter des difficultés qui ne se rencontrent jamais; il perd donc naturellement l'habitude de déployer ou d'exercer ces facultés et devient, en général, aussi stupide et aussi ignorant qu'il soit possible à une créature humaine de le devenir; l'engourdissement de ses facultés morales le rend non seulement incapable de goûter aucune conversation raisonnable ni d'y prendre part, mais même d'éprouver aucune affection noble, généreuse ou tendre et, par conséquent, de former aucun jugement un peu juste sur la plupart des devoirs même les plus ordinaires de la vie privée. Quant aux grands intérêts, aux grandes affaires de son pays, il est totalement hors d'état d'en juger, et à moins qu'on n'ait pris quelques peines très particulières pour l'y préparer, il est également inhabile à défendre son pays à la guerre; l'uniformité de sa vie sédentaire corrompt naturellement et abat son courage, et lui fait envisager avec une aversion mêlée d'effroi la vie variée, incertaine et hasardeuse d'un soldat; elle affaiblit même l'activité de son corps, et le rend incapable de déployer sa force avec quelque vigueur et quelque constance, dans tout autre emploi que celui pour lequel il a été élevé. Ainsi, sa dextérité dans son métier particulier est une qualité qu'il semble avoir acquise aux dépens de ses qualités intellectuelles, de ses vertus sociales et de ses dispositions guerrières. Or, cet état est celui dans lequel l'ouvrier pauvre, c'est-à-dire la masse du peuple, doit tomber nécessairement dans toute société civilisée et avancée en industrie, à moins que le gouvernement ne prenne des précautions pour prévenir ce mal" (tome 2, p. 406).

David Ricardo et la théorie de la valeur-travail

Dans la section I du chapitre 1, "De la valeur", des Principes de l'économie politique et de l'impôt, Ricardo commence ainsi :

"Adam Smith a remarqué que "le terme Valeur a deux significations différentes; il exprime tantôt l'utilité de quelque objet particulier, tantôt le pouvoir d'acheter d'autres biens, que confère la possession de cet objet. On peut parler de valeur d'usage dans le premier cas, et de valeur d'échange dans le second" (p. 51).

Après avoir rappelé les propos de Smith selon lesquels des biens à grande valeur d'usage ont peu ou n'ont pas de valeur d'échange et inversement (exemple de l'eau et de l'or), Ricardo affirme: "L'utilité n'est donc pas la mesure de la valeur d'échange, bien qu'elle lui soit absolument essentielle" (p. 52). Ainsi, l'utilité (objective) est une condition préalable de la valeur d'échange, mais elle ne peut en constituer la source et la mesure.

Ricardo poursuit: "En tant qu'elles possèdent une utilité, les marchandises tirent leur valeur d'échange de deux sources: leur rareté et la quantité de travail nécessaire pour les obtenir" (p. 52). La rareté concerne les marchandises non reproductibles (tableaux de maîtres, statues, vins de grands crus...), qui représentent des exceptions, tandis que la quantité de travail concerne les marchandises reproductibles, dont la production s'opère dans le cadre d'une "concurrence sans entrave".

Ricardo se focalise sur la seconde catégorie de marchandises et il critique ce qu'il croit être des incohérences dans la pensée de Smith: "Adam Smith, qui a défini avec tant de précision l'origine de la valeur d'échange et qui, en toute logique, s'est attaché à soutenir que tout bien gagne ou perd de valeur proportionnellement à la plus ou moins grande quantité de travail consacrée à sa production, a lui-même imaginé un autre étalon de mesure de la valeur, et dit que les biens ont plus ou moins de valeur selon qu'ils s'échangent contre une plus ou moins grande quantité de cet étalon. Comme étalon de mesure, il évoque tantôt le blé, tantôt le travail; non la quantité de travail consacrée à la production d'un objet, mais la quantité de travail que cet objet peut commander sur le marché; comme s'il s'agissait de deux expressions équivalentes [...]" (p. 54).

Inaugurant une interprétation qui sera reprise plus tard par Karl Marx, Ricardo estime que Smith confond la quantité de travail commandé et la quantité de travail incorporé. Ricardo adopte, quant à lui, la théorie de la valeur travail incorporé. Il prend en compte non seulement le travail direct, mais aussi du travail indirect contenu dans les instruments de production. Il ne nie pas l'existence de différences de qualité de travail et les difficultés de comparaisons entre des heures ou des journées de travail. Il précise: "Je souhaite attirer l'attention du lecteur sur l'effet des variations intervenant dans la valeur relative des marchandises, et non dans leur valeur absolue; peu importera donc d'étudier l'évaluation des différents genres du travail humain (p. 61).

Les exceptions à la règle : l'incidence de la durabilité et des combinaisons entre capitaux fixes et circulants (sections IV et V du chapitre 1).

Dans la section IV Ricardo affirme: "[...] dans chaque état de la société, les outils, les instruments, les bâtiments et les machines employés dans les diverses activités, peuvent avoir une durée de vie différente, et leur production peut exiger des quantités différentes de travail. Il se peut également que le capital destiné à l'entretien du travail, et le capital investi dans les outils, les machines et les bâtiments, soient combinés dans diverses proportions. Cette différence dans le degré de durabilité du capital fixe, et cette diversité de combinaisons possibles des deux sortes de capital, introduisent une autre cause de variation de leur valeur relative, à côté de la plus ou moins grande quantité de travail nécessaire à la production des marchandises: cette cause est l'augmentation ou la diminution de la valeur du travail" (p. 69).

Ricardo illustre l'influence de la modification de la répartition sur les valeurs relatives à l'aide d'exemples.

Premier exemple :

"Supposons que, pendant une année, deux individus emploient chacun cent hommes à la construction de deux machines, et qu'un troisième emploie le même nombre d'hommes pour cultiver du blé. Au bout d'une année, chaque machine vaudra autant que le blé, car chacune des trois productions aura nécessité la même quantité de travail. Supposons que l'année suivante, le propriétaire de l'une des machines utilise cette dernière, avec l'aide de cent hommes, pour fabriquer du drap, que le propriétaire de l'autre machine utilise la sienne, également avec l'aide de cent hommes, pour fabriquer des cotonnades, alors que le fermier continue à employer cent hommes à la culture du blé. Au cours de la seconde année, ils aurons tous employé la même quantité de travail, mais le drap et la machine du drapier, comme le coton et la machine du fabricant de coton seront le résultat du travail de deux cents hommes employés pendant un an, ou plutôt du travail de cent hommes employés pendant deux ans. Le blé, au contraire, sera produit par le travail de cent hommes pendant un an. Par conséquent, si le blé vaut 500 l, la machine plus le drap du fabricant de drap devraient valoir 1000 l, et la machine plus les cotonnades du fabricant de coton également devraient valoir deux fois la valeur du blé. Mais ils vaudront plus de deux fois la valeur de ce blé car les fabricants de drap et de cotonnades auront ajouté à leur capital le profit de la première année, alors que le fermier l'aura dépensé et en aura eu la jouissance. Ainsi, en raison de la durée de vie inégale de leur capital, ou, ce qui revient au même, en raison du temps qui doit s'écouler avant que leurs marchandises soient mises sur le marché, leur valeur ne sera pas exactement proportionnelle à la quantité de travail consacrée à leur production; le rapport ne sera pas de deux contre un, mais d'un peu plus de deux contre un, afin de compenser le plus grand laps de temps qui doit s'écouler avant que la marchandise ayant la plus grande valeur ne puisse être mise sur le marché.

Supposons que le travail de chaque ouvrier soit payé 50 l par an, ou que l'on emploie un capital de 5000l, et que les profits s'élèvent à 10 pour cent.; dans ce cas, à la fin de la première année, les deux machines, comme le blé, vaudront 5500 l. La seconde année, les manufacturiers et le fermier emploieront de nouveau 5000 l chacun à l'entretien du travail; ils vendront donc de nouveau leurs biens au prix de 5500l. Mais pour être au niveau du fermier, les utilisateurs des machines ne devront pas seulement obtenir 5500 l pour les 5000 l de capitaux employés à rémunérer le travail, mais un supplément de 550 l pour les profits des 5500 l investis dans les machines; leurs marchandises doivent par conséquent être vendues 6050 l." (pp. 71-72).

Deuxième exemple :

"Supposons donc qu'en raison d'une augmentation des salaires, les profits passent de 10 à 9 pour cent; au lieu d'ajouter 550 l, comme profits de son capital fixe, au prix normal de ses marchandises (qui passe à 5500 l), le manufacturier n'y ajoutera que 9 pour cent, soit 495 l; le prix sera donc de 5995 l au lieu de 6050 l. Comme le blé est toujours vendu 5500 l, les produits manufacturés, dont la production a nécessité davantage de capital fixe, auront perdu de la valeur par rapport au blé ou à tout autre bien produit avec une proportion moindre de capital fixe. [...]. Toutes les marchandises produites à l'aide de machines très coûteuses, ou dans des bâtiments très onéreux, ou encore qui demandent beaucoup de temps avant d'être mises sur le marché, subiront une diminution de leur valeur relative; tandis que toutes celles produites principalement par du travail, ou rapidement mises sur le marché, verront leur valeur relative augmenter.

Le lecteur remarquera cependant que cette cause de variation de la valeur des marchandises a des effets relativement limités [...]. Une augmentation des salaires ne pourra entraîner une variation de la valeur relative excédant 6 ou 7 pour cent, car, quel que soit le cas, il est probable que l'on ne pourrait supporter une plus forte détérioration générale et durable des profits" (pp. 73-74).

On a pu ainsi parler à propos de Ricardo: "the 93 per cent labor theory of value" (G. J. Stigler, 1958).

Ricardo parle de ce "curieux effet" produit par la hausse des salaires sur le prix des marchandises produites avec du capital fixe (lettre à J. Mill, 14 octobre 1816, Works and Correspondence, vol. VII). F. A. Hayek (1939) parlera à ce propos d'"effet Ricardo".

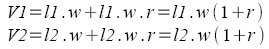

On peut résumer le problème ricardien par un exemple. On considère les valeurs de deux marchandises, V1 et V2. Si leur production n'exige pas de capital fixe, le seul capital est constitué par les salaires, w. Les quantités de travail respectives sont l1 et l2 et le taux de profit est r. On a :

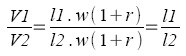

La valeur d'échange est déterminée par les seules quantités de travail direct incorporé :

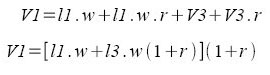

Mais si pour produire la marchandise 1, il faut d'abord fabriquer des matières premières dont la valeur est V 3 = l3.w (1 + r), sa valeur devient :

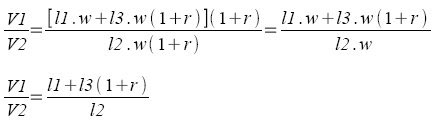

Si la valeur de la marchandise 2 reste inchangée, le rapport des valeurs s'écrit :

Ainsi, la valeur d'échange ne dépend plus seulement des quantités de travail incorporé: elle varie maintenant avec la répartition (taux de profit).

La recherche d'un étalon invariable de la valeur (section VI).

A la fin de la section III, Ricardo évoque la question d'un étalon invariable des valeurs. Il pose le problème de l'existence d'une "marchandise dotée d'une valeur invariable", produite par une quantité de travail fixe dans le temps et l'espace. Il suppose que l'or pourrait remplir ce rôle. Ricardo est tellement préoccupé par cette question qu'il ajoute une section VI sur ce thème au chapitre 1, dans la 3e édition des Principes. Il reconnaît qu'en réalité, aucune marchandise existante ne peut servir d'étalon invariable de mesure pour étudier les variations des valeurs relatives des marchandises (p. 81). Il va montrer qu'une quantité invariable de travail n'est pas une condition suffisante pour disposer d'un "étalon parfait". Il faut aussi neutraliser l'incidence des variations de la répartition, compte tenu des différences de durée de vie des capitaux fixes et circulants et des proportions diverses entre ces capitaux.

Dans la 3e édition des Principes, Ricardo formule une seconde condition. Il faut que l'étalon (par exemple, l'or) soit produit "avec une combinaison de capital fixe et de capital circulant qui soit la plus proche possible de la combinaison moyenne employée dans la production de la plupart des marchandises" (pp. 82-83). Cette combinaison se trouverait ainsi "suffisamment équidistante des deux situations extrêmes" : d'un côté, beaucoup de capital fixe, d'un autre côté, beaucoup de travail. Ainsi, on pourrait disposer d'une bonne approximation de l'étalon parfait. En cas de hausse des salaires, ou baisse des profits, les marchandises produites avec moins de capital fixe que l'étalon haussent en valeur, tandis que les marchandises produites avec plus de capital fixe que l'étalon baissent en valeur. Et vice versa, en cas de baisse des salaires, ou hausse des profits.

Cette idée est intéressante, car elle s'approche du concept de Marx de "composition organique moyenne du capital".

Dans Production de marchandises par des marchandises - Prélude à une critique de la théorie économique (1960), l'économiste italien Piero Sraffa tentera de résoudre partiellement l'énigme ricardienne en construisant un étalon invariable aux changements dans la répartition salaires/profits.

Prix naturel et prix de marché

Selon Ricardo, le prix de marché des marchandises peut diverger temporairement du prix naturel. Mais l'auteur remarque au chapitre 4: "Ainsi, du fait que chaque capitaliste souhaite détourner ses capitaux vers des emplois plus profitables, les prix des marchandises sur le marché ne se maintiennent jamais longtemps au-delà ou en deçà de leur prix naturel. C'est cette concurrence qui permet un ajustement de la valeur d'échange des marchandises tel que, après avoir payé les salaires du travail nécessaire pour la production et toutes les autres dépenses requises pour que le capital employé soit maintenu à son niveau initial d'efficacité, l'excédent de valeur ou le surplus soit, dans chaque branche d'activité, proportionnel à la valeur du capital employé" (p. 112).

La théorie classique de la répartition: l'analyse ricardienneDans l'analyse classique, les classes sociales ne correspondent pas à celles retenues par François Quesnay (voir le thème précédent). En effet, chez Adam Smith et David Ricardo, trois classes apparaissent: les propriétaires fonciers, qui perçoivent la rente foncière, les travailleurs, qui perçoivent le salaire et les capitalistes, qui perçoivent le profit. Chaque classe sociale est caractérisée par un comportement économique spécifique.

Nous allons examiner tout d'abord chacun des trois revenus étudiés par Ricardo, avant d'aborder la "dynamique grandiose de longue période" (W. J. Baumol, Economic Dynamics, 1951) qui conduit à l'"état stationnaire".

Les trois catégories de revenus

1. La rente

La question du statut de la rente foncière est âprement débattue chez les classiques : la rente est-elle absolue ou différentielle (ou les deux à la fois)? Smith donne à ce prix pour l'usage de la terre le caractère d'un "prix de monopole", qui dépend du rapport de forces entre le propriétaire foncier et le fermier capitaliste. Il l'intègre en tant que composante du prix naturel. Malthus (An Inquiry into the Nature and Progress of Rent, 1815), et surtout Ricardo (Essais sur les Profits, 1815 et Principles, 1817) construisent la théorie classique de la rente en mettant en évidence la loi des rendements décroissants dans l'agriculture et en proposant une théorie de la rente foncière différentielle.

Ricardo en propose une célèbre définition au chapitre 2 des Principles : "La rente est cette part du produit de la terre payée au propriétaire foncier pour l'usage des facultés productives originelles et indestructibles du sol" (p. 89). Il ajoute :

"Lors d'un premier établissement dans un pays où abondent les terres riches et fertiles, seule une très faible proportion d'entre elles est mise en culture, compte tenu de la population à entretenir, ou encore du capital dont celle-ci peut disposer. Il n'y aura alors pas de rente, car personne ne paiera pour l'usage du sol, alors que nombre de terres ne sont pas encore appropriées et restent disponibles pour quiconque décide de les cultiver" (p. 91).

La rente est donc le prix de l'usage du sol et non un prix de monopole, comme chez Smith. Elle ne provient pas de l'existence de la propriété privée, mais celle-ci permet son appropriation. La première citation fait référence aux qualités non reproductibles du sol. Les terres (comme les mines) existent en quantité limitée (rareté) et sont de qualités inégales, et donc on en obtiendra des rendements inégaux. L'accroissement de la population conduit à mettre en culture des terres de moins en moins fertiles.

Au chapitre 2 des Principes, Ricardo présente successivement les deux cas de la rente différentielle, le cas extensif, puis le cas intensif. L'auteur raisonne en "produit net" (exprimé en quarters de blé, unité correspondant à 2,907 hectolitres), c'est-à-dire entretien des travailleurs déduits, le "produit net" se partageant entre la rente et le profit.

Le cas extensif :

"Ainsi, supposons que trois terres, n° 1, 2 et 3, fournissent respectivement - à emploi égal de capital et de travail - un produit net de 100, 90 et 80 quarters de blé. Dans un pays neuf où la terre est fertile et abondante relativement à la population, il suffit de cultiver la terre n°1; la totalité du produit net reviendra alors au cultivateur et constituera les profits du capital qu'il avance. Dès que la population aura augmenté au point de rendre nécessaire la mise en culture de la terre n°2 qui ne peut produire que quatre-vingt-dix quarters, une fois déduite la part consacrée à l'entretien des travailleurs, une rente apparaîtra sur la terre n°1, car de deux choses l'une, soit il faut deux taux de profit sur le capital agricole, soit il faut prélever dix quarters (ou la valeur de dix quarters de blé) pour quelque autre usage. Que la terre n°1 soit cultivée par son propriétaire ou par toute autre personne, ces dix quarters constitueront toujours la rente, car le cultivateur de la terre n°2 tirera la même chose de son capital, qu'il l'emploie sur la terre n°1 en payant une rente de dix quarters ou sur la terre n°2 sans payer de rente. De la même façon on pourra montrer que, dès la mise en culture de la terre n°3, la rente de la terre n°2 devra être de dix quarters, ou la valeur de dix quarters, tandis que la rente de la terre n°1 passera à vingt quarters [...]" (pp. 92-93).

Le cas intensif :

"Si avec un capital de 1000 l un tenancier retire 100 quarters de sa terre, et si en employant un second capital de 1000 l il obtient quatre-ving-quinze quarters supplémentaires, à l'expiration du bail, le propriétaire foncier pourra l'obliger à payer à titre de supplément de rente quinze quarters, ou une valeur égale, car il ne peut y avoir deux taux de profit. S'il accepte que le rendement de ses 1000 l supplémentaires soit diminué de quinze quarters, c'est parce qu'il ne peut pas trouver un emploi plus profitable. Cette proportion constituera le taux de profit général; et si le tenancier refuse, il s'en trouvera un autre, prêt à donner tout ce qui excède ce taux de profit au propriétaire de la terre d'où il le tire" (p. 93).

Après avoir présenté ces deux cas, Ricardo articule la théorie de la rente avec la théorie de la valeur, du moins sous une forme simplifiée, en ne revenant pas sur la question des "exceptions" au principe de la valeur-travail. Il s'agit d'un apport des Principes, par rapport à l'Essai sur les profits.

Ricardo affirme : "Lorsque l'on met en culture une terre de qualité moindre, la valeur d'échange des produits bruts augmente car leur production exige plus de travail. Qu'elles soient des produits de la manufacture, de la mine ou de la terre, toutes les marchandises ont une valeur d'échange qui est toujours déterminée non par la plus petite quantité de travail qui suffit pour les produire dans des circonstances très favorables [...], mais par la plus grande quantité de travail que doivent nécessairement consacrer à leur production ceux qui ne disposent pas de ces facilités, et qui continuent à produire dans les circonstances les plus défavorables" (p. 94).

Ricardo précise : "La valeur du blé est déterminée par la quantité de travail consacrée à sa production sur la terre - ou sur la part de capital - qui ne paie pas de rente. Ce n'est pas parce que l'on paie une rente que le blé est cher, c'est au contraire parce que le blé est cher que l'on paie une rente" (p. 96).

Ricardo entend ainsi combattre la théorie smithienne selon laquelle la rente serait une composante de la valeur d'échange. Chez Ricardo, la valeur d'échange ne peut avoir que deux composantes : salaires + profits. A ses yeux, la rente n'est pas un phénomène de production, mais de répartition. Il s'agit d'un transfert de valeur (et de produit) du fermier vers le propriétaire foncier (donc aux dépens du profit). Mais, on peut dire que la hausse de la rente est "l'effet d'un accroissement de la richesse du pays et de la difficulté à fournir de la nourriture à la population plus nombreuse" (p. 98). Cependant, Ricardo ajoute que la rente est un "symptôme" de la richesse, le signe de son accroissement, mais non une "cause" de la richesse. En effet, souvent la richesse augmente rapidement alors que la rente stagne, voire diminue ; on constate ce phénomène dans les pays où les terres disponibles sont très fertiles et le travail agricole très productif. Ricardo est en désaccord avec Malthus : la rente n'est pas une création nouvelle de richesse.

2. Le salaire

Selon Ricardo, comme toute autre marchandise, le salaire possède un prix naturel et un prix de marché.

Le "prix naturel du travail" est "celui qui est nécessaire pour permettre globalement aux travailleurs de subsister et de perpétuer leur espèce sans variation de leur nombre" (p. 114). Il dépend "de la quantité de nourriture, de biens nécessaires et de biens d'agrément qui leur est devenue essentielle par la force de l'habitude" (p. 114).

Le "prix naturel du travail" permet, en effet, d'acheter à des prix donnés un panier de biens salaires, qui comprend la nourriture et les biens nécessaires ("food and necessaries") et des : biens d'agrément ("enjoyements"). Le travailleur peut ainsi accéder à une "aisance modérée", mais sans biens de luxe. Il n'épargne pas, car l'épargne vient du profit.

Ricardo dit aussi que le "prix naturel du travail" représente un minimum historiquement déterminé : "Le prix naturel du travail, même évalué en nourriture et en biens nécessaires, n'est pas pour autant absolument fixe et constant. A l'intérieur d'un même pays, il varie selon les époques, et d'un pays à l'autre, il diffère sensiblement. Ce prix dépend essentiellement des us et coutumes" (pp. 117-118). Nous sommes donc loin d'une approche du salaire de subsistance en termes de minimum physiologique. Le "prix naturel du travail" a donc une détermination exogène, dans le modèle économique ricardien. Sur cette question, Ricardo est influencé par Robert Torrens, auteur de l'ouvrage An Essay on the External Corn Trade, paru en 1815 (Principes, pp. 117-118, en note).

Le "prix de marché du travail" ou "salaire courant" est le prix "qui est réellement payé, et qui résulte du mécanisme naturel de l'offre et de la demande" (p. 115).

Ricardo précise à propos du travail: "comme pour les marchandises, son prix de marché a tendance à se conformer au prix naturel" (p. 115). Nous avons donc affaire ici au mécanisme de la gravitation du premier autour du second.

Lorsque le salaire courant dépasse le salaire naturel, le travailleur dispose de plus de biens nécessaires et d'agrément, ce qui lui permet d'élever une nombreuse famille. Mais Ricardo observe : "Cependant, lorsque des salaires élevés encouragent l'accroissement de la population, le nombre de travailleurs augmente et les salaires retombent à leur niveau naturel, voire parfois, par un phénomène de réaction, à un niveau inférieur" (p. 115).

Lorsque le salaire courant est inférieur au salaire naturel, la situation des travailleurs est très difficile et entraîne la diminution de leur nombre, ce qui permettra le retour au niveau naturel des salaires.

La situation la plus favorable pour les travailleurs est celle d'une "société qui progresse", dans laquelle "pour un temps indéfini, le prix de marché du travail peut se maintenir constamment au dessus de son prix naturel" (p. 116), en raison de la demande croissante de travail.

En matière de salaire, l'intervention de l'Etat est proscrite: "Comme tous les autres contrats, les salaires devraient être laissés au jeu libre et impartial de la concurrence du marché, et ne jamais subir les ingérences du législateur" (p. 125).

3. Le profit

La question des profits est abordée juste après celle des salaires, dans le chapitre VI des Principes. Ce n'est pas par hasard si le profit arrive en troisième position, après la rente et le salaire. En effet, il s'agit pour notre auteur d'un revenu résiduel, qui va être déterminé par la "difficulté de production" des biens salariaux. Pourtant, il s'agit bien d'une variable essentielle dans son modèle économique.

Le profit est d'abord le régulateur de l'activité économique. Chez Ricardo, il existe une tendance à l'égalisation des taux de profit entre toutes les branches de l'économie par transfert de capital et de travail, et donc à la formation d'un taux général de profit. Cela correspond à la notion de concurrence "sans entrave". Au chapitre IV ("Du prix naturel et du prix de marché") des Principes, Ricardo a expliqué que les taux de profit des différentes branches ne peuvent pas durablement diverger, ce qui conduit à rapprocher les prix de marché des prix naturels (p. 112). Ricardo indique, au début du chapitre VI, que les profits des différentes branches sont liés entre eux : "[...] dans les différentes branches d'activité, les profits du capital maintiennent entre eux une certaine proportion, et tendent tous à varier avec la même amplitude et dans la même direction" (p. 129). Il estime que le taux d'intérêt, à condition qu'il soit librement fixé par le marché, constituerait un indicateur approximatif de l'évolution du taux moyen de profit sur longue période (chap. XXI, p. 310).

Le profit est l'unique source de la formation du capital, ce que les économistes classiques appellent la "consommation productive". A partir du profit, l'épargne et l'investissement sont possibles.

Ricardo établit une relation inverse entre profit et salaire. Les profits dépendent des salaires et les salaires dépendent du prix des biens alimentaires, nécessaires, et avant tout du prix des biens de subsistance (blé). Selon lui, "[...] les profits agricoles comme les profits manufacturiers sont réduits par une hausse du prix des produits bruts si celle-ci s'accompagne d'une hausse des salaires" (p. 134). La baisse des profits est vraie non seulement pour l'agriculture, mais aussi pour l'industrie. Les manufacturiers vont voir les salaires augmenter, conformément à la hausse en valeur, tandis que le prix des produits manufacturés ne varie pas, du moins tant qu'il ne se produit pas de modification dans leur quantité de travail incorporé. Il en résulte donc une baisse des profits industriels (p. 130).

La dynamique ricardienne de la répartition

Ricardo réfléchit sur les perspectives à long terme de l'économie. Comment les parts respectives des différents revenus vont-elles évoluer au cours du temps ? Avec le progrès de la société, le produit global fait l'objet d'un partage qui va se modifier. A l'origine, les parts de la rente et du salaire dans la valeur du produit global sont faibles par rapport à celle du profit. Mais ensuite tout change. La part de la rente non seulement en valeur, mais aussi en quantité augmente. Qu'en est-il des autres parts? Selon notre auteur, "Après paiement de la rente, une plus grande part du produit restant à répartir entre les détenteurs de capitaux et les travailleurs, revient à ces derniers. Il est possible, et même probable, que chaque individu reçoive une quantité moindre en valeur absolue ; mais, étant donné que plus de travailleurs sont employés proportionnellement au produit total conservé par le fermier, la valeur d'une part plus forte du produit total est absorbée par les salaires ; en conséquence, la valeur d'une part plus faible est affectée aux profits" (p. 145). La conclusion est tirée sans effort : "Les profits ont donc naturellement tendance à baisser car, avec le progrès de la société et de la richesse, il faut sacrifier de plus en plus de travail pour produire la quantité de nourriture supplémentaire nécessaire" (p. 139).

Le "pessimisme ricardien": l'"état stationnaire"

D'après Ricardo, dans l'avenir, la société va quitter l'"état progressif" pour entrer dans l'"état stationnaire". À chaque fois que les profits baissent, les motivations de l'accumulation du capital se réduisent. À un certain taux général de profit, devenu très faible, il se produit un arrêt de l'accumulation du capital. En effet, à ce niveau, on ne peut plus dédommager le capitaliste (fermier, manufacturier) de ses efforts et de ses risques (p. 141). On parvient ainsi à l'"état stationnaire", qui ne se caractérise pas par un taux de profit nul; en effet, avant l'arrivée d'une telle situation, l'accumulation du capital sera stoppée. À l'"état stationnaire", la demande de travail est stationnaire et la population devrait donc se stabiliser. L'arrivée de cet état ne se ferait pas simultanément dans tous les pays, car tout dépend de la fertilité des sols. Ricardo pense que pour l'Angleterre, l'arrivée de l'"état stationnaire" est loin d'être imminente. Il affirme: "l'état stationnaire - dont nous sommes encore très éloignés, je l'espère" (p. 128).

Cependant, Ricardo met en évidence des contre-tendances qui retardent l'arrivée de l'"état stationnaire".

En premier lieu, au chapitre II des Principes, Ricardo indique que la loi des rendements décroissants agricoles peut être contrecarrée par deux sortes d'améliorations :

- les améliorations qui augmentent les facultés productives de la terre. Par exemple, les nouvelles méthodes d'assolement, l'utilisation de meilleurs engrais. Ici, on obtient le même produit, mais avec moins de capital.

- les améliorations des machines agricoles. Par exemple, le perfectionnement de la charrue, de la machine à battre le blé, ou la réduction du nombre de chevaux (avec la mécanisation). Ici, on obtient le même produit, mais avec moins de capital.

Au total, on aura une réduction de la quantité de travail consacrée à la production du blé, d'où une baisse de la valeur du blé et donc une baisse de la rente (chap. II, pp. 101-102 ; chap. VI, p. 139). Il existe donc une réversibilité temporaire de l'évolution. Mais on aura ensuite une plus grande accumulation du capital avec une augmentation de la population, qui nous ramènera tôt ou tard vers la hausse de la rente.

En second lieu, Ricardo voit une autre solution, plus radicale, même si elle ne fera pas disparaître la perspective de l'"état stationnaire": la libre importation des produits agricoles.

Vers le libre échange

La position d'Adam Smith

Selon Smith, le système de la "balance du commerce", qui a fondé la réglementation des échanges extérieurs "est la chose la plus absurde qui soit au monde". On sait que la division du travail est limitée par l'étendue du marché. Or, l'échange entre les nations permet cette extension du marché, chaque nation disposant d'avantages absolus, naturels ou acquis, dans la production de certains biens: "Si un pays étranger peut nous fournir une marchandise à meilleur marché que nous ne sommes en état de l'établir nous-mêmes, il vaut bien mieux que nous la lui achetions avec quelque partie du produit de notre propre industrie, employée dans le genre dans lequel nous avons quelque avantage" (livre IV, chap. 2, tome 2, p.44).

Cependant, il existe deux limitations au libre échange, qui conduisent à taxer les marchandises étrangères pour encourager l'industrie nationale. Le premier cas, "c'est quand une espèce particulière d'industrie est nécessaire à la défense du pays"; ainsi, la défense de l'Angleterre dépend-elle du nombre de ses vaisseaux et de ses matelots. Smith est conduit à affirmer: "Comme la sûreté de l'Etat est d'une plus grande importance que sa richesse, l'Acte de Navigation est peut-être le plus sage de tous les règlements de commerce de l'Angleterre" (livre IV, chap. 2, tome 2, p. 52). Le deuxième cas, c'est lorsque les produits nationaux sont frappés d'un impôt spécifique: "Dans ce cas, il paraît raisonnable d'établir un pareil impôt sur le produit du même genre, venu de fabrique étrangère" (livre IV, chap. 2, tome 2, p. 52).

La position de Ricardo

Au chapitre VII des Principes ("Du commerce extérieur"), Ricardo fait observer: "La règle qui détermine la valeur relative des marchandises dans un pays, ne détermine pas la valeur de celles échangées entre deux ou plusieurs pays" (p. 153). En effet, l'égalisation des taux de profit s'opère à l'intérieur d'un pays, mais ne s'applique pas à l'échelle internationale, car le capital circule mal entre les différents pays. Ricardo expose la théorie des coûts comparatifs, au moyen d'un célèbre exemple qui met en scène deux pays (Portugal, Angleterre) et deux produits (le vin et le drap). Au Portugal, la mesure de drap exige le travail annuel de 90 personnes et le tonneau de vin, le travail annuel de 80 personnes. En Angleterre, la mesure de drap exige le travail annuel de 100 personnes et le tonneau de vin, le travail annuel de 120 personnes. Le tableau suivant donne les situations respectives des deux pays:

Le Portugal dispose d'un avantage absolu sur l'Angleterre pour les deux produits. Cependant, le Portugal possède un avantage comparatif pour le vin et l'Angleterre en possède un pour le drap. Le Portugal a intérêt à produire plus de vin pour l'exporter contre du drap anglais en le payant à un prix, en termes de vin, inférieur à 1,125 et l'Angleterre a intérêt à produire plus de drap et l'exporter contre du vin portugais en le payant à un prix, en termes de drap, inférieur à 1,2. En résumé, il faut que le prix international du vin en drap soit compris entre 0,888 et 1,2. À 0,88, l'intégralité des gains de l'échange revient à l'Angleterre et à 1,2, il revient au Portugal.

Ricardo se prononce contre les entraves à la liberté de commerce extérieur et pour l'abolition du système des lois sur les blés, les "Corn Laws", en Angleterre. Des droits de douane à l'importation du blé sont établis et quant aux exportations, tantôt elles sont encouragées par les primes en cas de récoltes surabondantes, tantôt elles sont frappées de droits modérés, tantôt elles sont prohibées. Entre 1790 et 1813, le prix du blé triple, la rente foncière s'élève. En 1814-1815, au Parlement britannique, les conservateurs (défenseurs des intérêts des propriétaires fonciers) et les libéraux (défenseurs des intérêts des industriels) s'affrontent. Les propriétaires fonciers remportent une victoire avec l'instauration d'une nouvelle Corn Law en 1815, qui interdit toute importation de blé tant que le prix intérieur n'atteint pas 80 shillings le quarter.

Mais Ricardo admet qu'il serait injuste d'abroger immédiatement les lois sur les blés. Il faut en effet ménager une période transitoire d'adaptation. Selon lui, "la meilleure politique pour l'Etat consisterait, pendant un nombre limité d'années, à lever un impôt - allégé au fil du temps - sur les importations de blé étranger, afin de permettre au cultivateur local de retirer progressivement son capital de la terre" (1992, pp. 283-284).

Après la mort de Ricardo, à partir de 1838, se développe une campagne libre échangiste en Angleterre. Robert Cobden et John Bright fondent la "Ligue anti-Corn law". Le premier ministre Robert Peel va faire abolir les "Corn Laws" en 1846, dans le cadre de l'ouverture au libre échange.

Tâches dévolues à l'Etat et question fiscale

Compte tenu de l'existence de la "main invisible", et de l'importance de l'initiative individuelle dans la réalisation des fins collectives, le rôle de l'Etat chez Adam Smith ne peut qu'être que résiduel. Cependant, sa conception d'un Etat minimum ne peut réduire à un simple "Etat gendarme".

Au livre V de la Richesse des nations, Smith expose les missions dévolues à l'Etat. Dans le "système de la liberté naturelle", le souverain doit remplir seulement "trois devoirs". La première mission est la défense nationale. La deuxième mission est la police et la justice. La troisième mission concerne les travaux publics d'infrastructure et la fourniture de certains services publics; en effet, selon Smith, "c'est le devoir d'ériger et d'entretenir certains ouvrages publics et certaines institutions que l'intérêt privé d'un particulier ou de quelques particuliers ne pourrait jamais les porter à ériger ou à entretenir, parce que jamais le profit n'en rembourserait la dépense à un particulier ou à quelques particuliers, quoiqu'à l'égard d'une grande société ce profit fasse beaucoup plus que rembourser les dépenses" (tome 2, p. 309). L'Etat doit donc prendre en charge les moyens de communication qui facilitent le commerce d'un pays, mais aussi les institutions d'éducation et de formation. À propos de l'éducation, Smith propose le système suivant: "L'Etat peut faciliter l'acquisition de ces connaissances en établissant dans chaque paroisse ou district une petite école où les enfants soient instruits pour un salaire si modique, que même un simple ouvrier puisse le donner; le maître étant en partie, mais non en totalité, payé par l'Etat, parce que, s'il l'était en totalité ou même pour la plus grande partie, il pourrait bientôt prendre l'habitude de négliger son métier" (p. 409).

Selon Adam Smith, l'Etat doit aussi mettre en place des règlementations, par exemple, en matière de concurrence, afin d'empêcher la formation de monopoles privés.

Dans le chapitre 2 du livre V de la Richesse des nations, Adam Smith expose quatre "maximes" en matière fiscale:

"Première maxime - Les sujets d'un Etat doivent contribuer doivent contribuer au soutien du gouvernement, chacun le plus possible en proportion de ses facultés, c'est-à-dire en proportion du revenu dont il jouit sous la protection de l'Etat".

"Deuxième maxime - La taxe ou portion de d'impôt que chaque individu est tenu de payer doit être certaine, et non arbitraire".

"Troisième maxime - Tout impôt doit être perçu à l'époque et selon le mode que l'on peut présumer les moins gênants pour le contribuable ".

"Quatrième maxime - Tout impôt doit être conçu de manière à ce qu'il fasse sortir des mains du peuple le moins d'argent possible au-delà de ce qui entre dans le Trésor de l'Etat, et en même temps à ce qu'il tienne le moins longtemps possible cet argent hors des mains du peuple avant d'entrer dans ce Trésor" (tome 2, pp. 456-458).

Mais Smith ne se satisfait pas d'une imposition proportionnel des revenus et il plaide pour l'imposition progressive: "Il n'est pas très déraisonnable que les riches contribuent aux dépenses de l'Etat, non seulement à proportion de leur revenu, mais encore de quelque chose au-delà de cette proportion" (tome 2, p. 476). Jean-Baptiste Say acceptera lui aussi l'imposition progressive des revenus.

De son côté, Ricardo attache beaucoup d'importance à la question fiscale. Selon lui, tout impôt est un mal, qui frappe, soit le revenu, soit le capital. Dans le chapitre 16 des Principes, il fait sienne une maxime de Jean-Baptiste Say (Traité d'économie politique, 2e édit., 1814, livre 3, chap. 8), relative à l'impôt: "Lorsqu'il est poussé trop loin, il produit ce déplorable effet de priver le contribuable de sa richesse sans enrichir le gouvernement; c'est ce qu'on pourra comprendre si l'on considère que le revenu de chaque contribuable offre toujours la mesure et la borne de sa consommation, productive ou non. On ne peut donc lui prendre une part de son revenu sans le forcer à réduire proportionnellement ses consommations. De là, diminution de demande des objets qu'il ne consomme plus, et nommément de ceux sur lesquels est assis l'impôt; de cette diminution de demande résulte une diminution de production, et par conséquent moins de matière imposable. Il y a donc perte pour le contribuable d'une partie de ses jouissances, et perte pour le fisc d'une partie de ses recettes" (pp. 253-254).

En matière de financement des guerres, Ricardo donne la préférence à l'impôt par rapport à l'emprunt. En effet, l'émission d'emprunts d'Etat conduit à prélever sur l'épargne privée, donc à réduire l'accumulation du capital et elle favorise la fuite des capitaux à l'étranger.

Jean-Pierre POTIER, Professeur de Sciences économiques à l'université Lumière-Lyon2 et chercheur au laboratoire Triangle - pôle Histoire de la Pensée (Centre Walras) pour SES-ENS.

Bibliographie

Cartelier (Jean) : Surproduit et reproduction - La formation de l'économie politique classique, Grenoble/Paris: P.U.G.-Maspero, 1976.

O'Brien (D. P.): The Classical Economists, Oxford: Clarendon Press, 1975.

Mahieu (François-Régis) : Ricardo, Paris: Economica, "Economie poche", 1995.

Ravix (Joël-Thomas): La pensée économique classique 1776-1870, "Topos", Dunod, 1999.

Retour à la page d'accueil du quatrième chapitre du feuilleton de l'histoire de la pensée économique : Les classiques I : Adam Smith et David Ricardo.