Les réseaux : un nouveau concept, une vieille histoire

Aujourd'hui incontestablement à la mode, la notion de réseau sert désormais à désigner une grande variété d'objets et de phénomènes. Ce n'est pourtant pas un néologisme : le mot est ancien, et l'histoire de ses usages dans la langue française décrit un long parcours, depuis ses premières occurrences au XVIIe siècle, pour désigner un tissu dont les chasseurs se servaient comme d'un piège (les rets) ou les dames comme d'une coiffe (la résille), en passant par ses usages médicaux (le réseau sanguin, le réseau nerveux) à partir du XVIIIe siècle, jusqu'à son emploi à partir du XIXe siècle pour désigner l'ensemble des chemins, des routes, puis des voies ferrées qui parcourent une région ou un pays. Le terme, à mesure qu'il s'enrichissait ainsi par extension et glissement de registres métaphoriques superposés, s'est alors progressivement détaché des objets concrets qu'il servait primitivement à nommer, pour finalement désigner un certain nombre de propriétés générales intimement entremêlées : l'entrelacement, mais aussi le contrôle et la cohésion, la circulation, la connaissance et la représentation topologiques.

Depuis quelques décennies, à côté de ces usages anciens, en sont donc apparus de nouveaux, popularisés par le développement de l'informatique et des moyens modernes de télécommunication. Le terme est désormais employé aussi pour désigner des ensembles complexes de voies de circulation virtuelles : réseaux téléphoniques, hertziens, câblés. Et l'habitude s'est prise très vite, en quelques années seulement, de désigner Internet par ce mot, employé absolument ou même redoublé : «le Réseau», voire le «réseau des réseaux», et désormais donc ces fameux sites de «réseaux sociaux» en ligne. Même si, entre ces réseaux-là et ceux dont nous entendons traiter, il y a certainement des relations de détermination réciproques, ce ne sont pas de ces réseaux «physiques» qu'il s'agira ici, mais des «réseaux sociaux», c'est-à-dire non pas des infrastructures qui permettent aux individus de se rencontrer ou de communiquer [Bakis, 1993], mais des relations que, par ces moyens comme par de nombreux autres, ces individus et les groupes sociaux qu'ils composent entretiennent les uns avec les autres.

Dans le langage courant, le recours à la notion de réseau (porteuse de ces registres métaphoriques spécifiques que nous avons évoqués : l'entrelacement, la circulation, la topologie), pour désigner des ensembles complexes de relations entre personnes, n'est pas nouveau non plus : il est attesté à partir du milieu du XIXe siècle... Mais dans un sens qui reste longtemps péjoratif : le réseau est une société secrète, une organisation clandestine, un pouvoir occulte. Ce n'est pas de cela non plus qu'il s'agit ici : quand les sciences sociales s'emparent de la notion de réseau, c'est pour la débarrasser de son sens péjoratif et déplacer le regard des individus et de leurs attributs vers les relations qu'ils entretiennent entre eux, vers la façon dont les formes qu'elles prennent modèlent les comportements individuels, et vers la façon dont ces comportements contribuent en retour à modeler les structures sociales.

Le réseau : un tout petit monde...

La réflexion sur les usages modernes de la notion de réseau en sociologie peut être inaugurée conjointement au niveau le plus «microscopique» de l'appréhension des réseaux, et à son niveau le plus «macroscopique» : il s'agit de se demander d'une part de quelles unités élémentaires un réseau social est constitué, et d'autre part quelle est son étendue globale. Ce sont là deux questions fondamentales, parce que de la réponse qui leur est apportée dépendent des choix théoriques et méthodologiques cruciaux en termes d'échelle et de points de vue pertinents d'observation pour la sociologie des réseaux sociaux.

Les unités élémentaires des réseaux

Pratiquement et théoriquement, l'analyse des réseaux sociaux nécessite une définition préalable des unités élémentaires observées. Alexis Ferrand [1997] formule une hypothèse : les propriétés structurales majeures d'un réseau existent à l'échelon d'un sous-ensemble typique, dont la répétition forme la totalité du réseau. Selon lui, «le réseau n'a pas d'autre échelon structural pertinent que celui-ci» (p.42). La question est alors de savoir à quelle «échelle» ces relations doivent être observées, quelle est la taille de «l'échelon structural pertinent».

Michel Forsé [2002] rappelle que pour Georg Simmel, «la forme sociologique la plus simple du point de vue méthodologique est la relation entre deux éléments» [Simmel, 1908b, p.116]. Cette relation entre deux éléments, appelée «dyade», est considérée par certains comme l'unité relationnelle élémentaire [Homans, 1961]. Pourtant, selon Michel Forsé, la dyade présente un caractère spécifique, qui interdit d'en faire «l'atome» de l'analyse des réseaux sociaux, dans la mesure où «elle dépend de la pure individualité de chacun de ses membres» : autrement dit, si l'un ou l'autre des individus qui la composent disparaît, la relation entre eux disparaît, ce qui signifie que cette relation reste fondamentalement marquée par ce que Simmel appelle «le caractère intime des relations à deux». Par conséquent, la dyade ne saurait constituer une unité logiquement et sociologiquement supérieure à ses éléments individuels : elle reste le lieu d'une relation dont aucune relation n'est le témoin. On peut invoquer ici la définition que Siegfried Nadel [1957], fortement inspiré par le travail de Barnes [1954], donne de la notion de réseau : «Par le terme de réseau je ne veux pas seulement indiquer les "liens" entre les personnes ; le terme de relation suffit à cela. Je veux plutôt indiquer qu'il y a liaison entre les liens eux-mêmes, ce qui a pour conséquence que ce qui arrive, pour ainsi dire, entre une paire de "noeuds" ne peut manquer d'affecter ce qui arrive entre une paire adjacente.» Or la dyade constitue une échelle d'observation qui rend impossible l'analyse des relations entre relations, de la façon dont une relation entre deux individus influence la relation de ces individus avec un troisième individu. Dès lors, la dyade, pas plus que l'individu, ne saurait être l'atome ultime de l'analyse des réseaux sociaux, son unité élémentaire.

En revanche, dès que les relations sont saisies non plus entre deux, mais entre trois éléments, autrement dit à l'échelle de la «triade», les relations interpersonnelles acquièrent une dimension impersonnelle : «Dès qu'il y a association de trois, le groupe continue à exister, même si l'un de ses membres se retire» [Simmel, 1950]. Une triade n'est pas la somme de trois individus, elle n'est pas non plus la somme de trois dyades. La logique n'est plus additive, elle devient combinatoire, ouvrant la possibilité d'étudier les stratégies de coalition, de médiation, la transitivité des affinités, etc. Par exemple, à l'échelle des dyades, les relations peuvent paraître asymétriques (comme les échanges d'argent et de services entre parents et enfants), alors qu'en réalité elles peuvent s'équilibrer dans un réseau d'échanges plus complexes, par exemple, quand au lieu d'étudier la dyade parents/enfants, on étudie la triade grands-parents/parents/enfants [Attias-Donfut, 1996].

Si l'on peut conclure de ce qui précède que la triade constitue bien le plus petit réseau concevable, pour certains elle est aussi la plus grande unité structurale pertinente : «Tout graphe peut se décomposer en un ensemble de triades et [...] il n'est pas nécessaire d'aller au-delà de l'examen de toutes les configurations triadiques pour révéler certaines des propriétés d'un ensemble d'interactions» [Forsé, 2002, p.81]. Ce serait encore une fois à Simmel que l'on devrait «l'intuition que cette différence entre dyade et triade est beaucoup plus nette et fondamentale que celle entre triade et tétrade, ou triade et n-ade et qu'un ensemble à n joueurs peut toujours se ramener à un réseau entre k triades» [Degenne, Forsé, 1994, p.140].

Ce postulat a des implications méthodologiques intéressantes : il fonde par exemple la méthode du triad census [Holland, Leinhardt, 1970, 1978], qui consiste à compter, dans un réseau de relations, la proportion de triades correspondant à chacun des 16 types de triades possibles (suivant la présence ou l'absence des 6 relations possibles entre trois individus), puis à comparer la distribution ainsi obtenue avec la distribution «espérée» qui aurait résulté d'une distribution aléatoire du même nombre de relations : les «déviations» entre la distribution observée et la distribution attendue fournissent une description synthétique des propriétés structurales générales d'un réseau.

Des «agencements typiques» de plus grande taille ?

Tous les phénomènes sociaux «relationnels» peuvent-ils être saisis à l'échelle de la triade ? Pour Alexis Ferrand [1997], la triade n'est pas forcément «l'agencement typique» universel, et il s'efforce d'énoncer une règle permettant de préciser la taille de l'agencement typique en fonction de la nature des relations. Selon lui, chaque fois qu'il souhaite établir un nouveau lien, un acteur prend en compte une portion plus ou moins étendue du réseau autour de lui. Or, si elle ne correspond effectivement pas nécessairement à une triade, cette portion ne peut pas être indéfinie, parce que son extension rencontre très rapidement des «barrières sémantiques et cognitives» (p.44), liées en particulier à l'impossibilité pour un acteur de distinguer et de nommer un nombre très élevé de types distincts de relations, et de «penser» la complexité d'un réseau très étendu (songeons par exemple au registre relativement restreint d'appellations différentes dont nous disposons pour distinguer et catégoriser les membres de notre parenté) : l'acteur est donc «borné», par ses facultés cognitives, dans sa manière de tenir compte du réseau qui l'entoure. Alexis Ferrand en déduit le principe suivant : «La délimitation des attendus relationnels pris en compte par l'acteur définit la composante élémentaire d'un agencement» (p.44). Autrement dit, il y aurait coïncidence entre l'agencement typique dont la répétition engendre la structure globale du réseau, et la portion d'un réseau dont un acteur tient compte pour nouer des relations. Indépendamment des études empiriques qui doivent être faites pour valider cette hypothèse et définir, pour un type de réseau donné, quel est l'échelon structural pertinent, Ferrand fait l'hypothèse que la triade constitue vraisemblablement un échelon pertinent pour de nombreux types de réseaux, tout en précisant que, même si on peut concevoir cet échelon comme universel, il est probable que «seuls certains systèmes relationnels seront bien définis dans un espace d'attendus aussi étroit» (p.45).

L'étendue des réseaux sociaux

Considéré cette fois dans son étendue, un réseau, défini comme un ensemble de relations entre individus, ne connaît vraisemblablement pas de frontière ni de délimitation tranchée [Laumann, Prensky, Marsden, 1982] : en théorie, les réseaux peuvent être «potentiellement infinis» [Ferrand, 1997, p.41]. Claude Lévi-Strauss le faisait déjà remarquer, sans recourir à la notion de réseau : «Une société est faite d'individus et de groupes qui communiquent entre eux. Cependant, la présence ou l'absence de communication ne saurait être définie de manière absolue. La communication ne cesse pas aux frontières de la société» [1952, p.352-353].

Si l'analyse des réseaux sociaux ne «découvre» donc pas cette idée, elle a cependant un mérite fondamental, qui est d'une part de ne pas considérer qu'elle est seulement de bon sens, mais appelle une vérification empirique, et surtout, d'autre part, d'en déduire toutes les conséquences méthodologiques. S'agissant de l'administration de la preuve de cette non-finitude, une première piste est ouverte dans l'article fondateur de Barnes [1954] : dans une étude ethnologique des principes de stratification sociale d'une île norvégienne, il fait l'hypothèse que tous ses habitants sont reliés les uns aux autres par des chaînes d'interconnaissances plus ou moins longues, et qu'en réalité ces chaînes ne s'interrompent pas aux rivages de l'île, mais relient ses habitants à tous les habitants de la planète.

John Barnes, «inventeur» des réseaux sociaux

Après avoir séjourné deux ans, au début des années 1950, à Bremnes, une petite ville de 4 600 habitants située sur une île de la côte ouest de la Norvège, l'anthropologue britannique John A. Barnes (né en 1918) publie en 1954, dans Human Relations, un article qui va devenir un classique et avoir une grande influence. L'objectif de Barnes est de rendre compte de l'organisation sociale d'une petite communauté, à travers l'analyse de l'ensemble des relations que ses membres entretiennent les uns avec les autres. Pour ce faire, il distingue trois « champs » sociaux : le premier, à base territoriale, comprenant les unités administratives et les associations volontaires, correspond à l'organisation politique et se caractérise par une certaine hiérarchie et par une grande stabilité ; le second correspond au système industriel, essentiellement organisé autour de la pêche ; enfin, le troisième champ social, sans frontières bien définies, désigne l'ensemble des relations informelles entre individus formellement égaux, connaissances, amis, voisins ou parents. C'est précisément pour désigner ce troisième champ, qui se superpose aux champs territorial et industriel en traversant leurs frontières, que J. A. Barnes utilise la notion de «réseau social». Mais Barnes ne s'est pas contenté d'introduire formellement la notion dans le vocabulaire des sciences sociales ; l'usage qu'il en a fait a largement contribué à la dégager de sa gangue métaphorique, pour la rendre plus directement opératoire. En particulier, Barnes formule un certain nombre d'intuitions ou d'hypothèses sur les propriétés structurales significatives des réseaux qu'il étudie : il constate ainsi que le plus souvent, les relations qu'il observe sont «transitives», ce qui signifie que lorsqu'un individu A a une relation avec un individu B et avec un individu C, il est plus probable que B et C soient aussi en relation. Il remarque aussi que dans la population de cette île norvégienne, tous les individus peuvent être indirectement reliés entre eux par une chaîne qui ne comprend vraisemblablement pas plus de quatre relations d'interconnaissance. Et il ajoute que le réseau des relations informelles ainsi formé «parcourt l'ensemble de la société et ne s'arrête pas aux frontières de la paroisse. Il relie les habitants de Bremnes à leurs parents et amis habitant dans d'autres paroisses autant qu'il les lie les uns aux autres à l'intérieur de la paroisse. [...] L'ensemble de la population est pris dans un filet serré [enmeshed in a close web] de parenté et d'amitié qui non seulement lie les uns aux autres tous les habitants de l'île, mais qui les relie aussi à leurs parents et amis dispersés dans toute la Norvège, et effectivement à travers toute la planète» (p.43, 52).

Le mérite de la démonstration empirique de l'intuition de Barnes sur la non-finitude des réseaux revient au psychologue américain Stanley Milgram [1967], plus connu en France pour ses études expérimentales sur La Soumission à l'autorité [1974]. Milgram tente en effet de résoudre expérimentalement ce qu'il appelle de son côté le « problème du petit monde ». Prenant pour point de départ le sentiment de surprise qu'éprouvent des connaissances quand elles se découvrent des amis communs insoupçonnés, il cherche à mesurer le degré de probabilité de ce type d'événements, en élaborant une expérience destinée à évaluer l'existence et la longueur des chaînes de relations entre des individus quelconques au sein d'une société de grande taille (voir ci-dessous). De cette expérience, et de celles qui suivirent, réalisées aux états-Unis selon des protocoles similaires, Stanley Milgram a conclu que, dans une société de masse, pratiquement tous les individus étaient reliés les uns aux autres dans un vaste réseau, et que la distance moyenne entre deux individus quelconques devait être d'environ 5 intermédiaires. Un des résultats des expériences du «petit monde» est donc de démontrer l'absence de clôture des réseaux. On pourrait objecter que ceci n'est valable qu'à l'échelle des états-Unis, et que donc la population américaine constituerait en elle-même un réseau, certes immense, mais fermé cependant : il n'en est évidemment rien, dans la mesure où de très nombreuses relations, ne serait-ce par exemple que d'interconnaissance, existent entre des résidents américains et de nombreux individus à travers le monde entier. Et, de fait, à l'échelle de la planète entière, certaines simulations indiquent qu'il ne faut pas «plus de 10 ou 12 liens de connaissances pour mettre en relation n'importe quel individu avec n'importe quel autre (le terme "connaissance" signifiant ici : connaître et être connu de vue et de nom)» [Rapport, Yuan, 1989], ce qui a été confirmé par des expérimentations ultérieures réalisées sur Internet (Barabási, 2002 ; Watts, 2003).

Stanley Milgram et l'expérience du «petit monde»

Pour l'expérience de Milgram, un agent de change de Boston a été choisi comme «individu-cible», et trois groupes de départ d'une centaine de personnes chacun ont été constitués aléatoirement, l'un composé d'habitants de Boston choisis au hasard, le deuxième d'habitants du Nebraska choisis au hasard, et le troisième d'habitants du Nebraska aussi, mais qui présentaient la particularité d'être détenteurs d'actions. Chaque individu de ces groupes de départ recevait un dossier décrivant l'expérience et l'individu-cible (son lieu de résidence et sa profession en particulier), et avait pour mission de faire parvenir ce dossier par la poste, soit directement à l'individu-cible s'il le connaissait personnellement, soit à une personne qu'il connaissait personnellement et qui aurait eu une plus grande probabilité de connaître personnellement l'individu-cible. Sur les 296 individus des groupes de départ, 217 ont accepté de participer à l'expérience et ont expédié le dossier à une de leurs connaissances, et finalement, 64 dossiers sont parvenus jusqu'à l'individu-cible, au terme de chaînes de connaissances de longueurs variables, mais dont la longueur moyenne était de 5,2 intermédiaires.

Pour une traduction française de l'étude de Milgram, voir Travers et Milgram [2000].

Les origines de l'analyse des réseaux sociaux

Simmel, fondateur de la sociologie des réseaux ?

Il revient à Barnes d'avoir inventé la notion de «réseau social», et à Milgram d'avoir, peut-être le premier, fait l'effort de démontrer empiriquement quelques-unes de ses intuitions. Pour autant, il serait abusif de les considérer comme les «pères fondateurs» de l'analyse des réseaux sociaux [Watts, 2003]. En réalité, il est d'usage de remonter un peu dans le temps, au début du XXe siècle, pour trouver les racines de ce courant : le «précurseur» le plus systématiquement convoqué est en effet le philosophe et sociologue allemand Georg Simmel (1858-1918) [Forsé, 2002].

L'objet fondamental de la sociologie, selon Simmel, doit être saisi à un niveau «intermédiaire», qui n'est ni celui, microsociologique, de l'individu, ni celui, macrosociologique, de la société dans son ensemble, mais celui, que l'on pourrait donc qualifier de «mésosociologique», des «formes sociales» qui résultent des interactions entre les individus. Pour Simmel donc, la sociologie est «la science des formes de l'action réciproque», définition que Michel Forsé [2002] choisit de traduire ainsi : «Il ne veut pas dire autre chose, dans notre vocabulaire d'aujourd'hui, qu'elle est la science des structures des relations sociales.»

Ainsi définie, la théorie «relationnelle» de Simmel présente deux caractéristiques constitutives que l'on va de fait retrouver ensuite au fondement des élaborations théoriques de nombreux auteurs inscrits dans le champ de l'analyse des réseaux : d'une part, la sociologie de Simmel est une sociologie «formaliste», d'autre part elle est «dualiste» [Vandenberghe, 2001]. Elle est formaliste au sens où, pour Simmel, ce n'est pas le contenu mais la forme des interactions qui importe, et qu'il s'agit de prendre pour objet si l'on veut comprendre l'émergence, le maintien, les enjeux et les transformations des formes sociales : il lui importe plus en effet de savoir si une interaction est réciproque, égalitaire, ou non, que de savoir s'il s'agit d'amour, d'amitié, ou de transactions marchandes. On pourrait ajouter que la sociologie simmelienne est formaliste dans un second sens : s'il est possible d'étudier ces formes sociales, c'est parce qu'elles présentent une certaine régularité et une certaine stabilité. Dans les domaines les plus divers de la vie sociale, et aux époques les plus différentes, on pourra ainsi retrouver des formes ou des «types» de relations sociales, comme la domination, la compétition, l'imitation, le conflit, etc. De fait, Simmel affirme explicitement que les actions réciproques entre individus présentent des «formes» invariantes, constitutives de toute vie sociale, dont le recensement et l'étude doivent permettre de fonder ce qu'il appelle une «géométrie du monde social».

D'autre part, la sociologie de Simmel est «dualiste», au sens où elle ne privilégie pas une conception exclusive de l'articulation entre l'individu et la société, mais, délibérément, affirme la possibilité conjointe de deux conceptions souvent considérées comme antagonistes, et que l'on qualifiera plus tard d'holiste et d'individualiste. à grands traits, l'approche simmelienne pourrait être décrite comme relevant d'un individualisme méthodologique complexe, plus proche en réalité de ce que l'on pourrait donc appeler un «dualisme méthodologique» : selon lui, en effet, d'un côté les formes sociales sont engendrées par les interactions entre les individus, ce qui l'apparente à l'individualisme méthodologique, à cette nuance près que ce n'est pas la compréhension des actions, mais des interactions individuelles qui doit servir de méthode à l'interprétation du social ; mais, en même temps, il ne cesse d'affirmer que les formes sociales ainsi engendrées acquièrent une espèce d'autonomie, qui fait qu'à la fois, elles sont les produits des interactions individuelles, et elles en constituent le cadre et contribuent donc en retour à les modeler. Simmel, de ce fait, est regardé par beaucoup comme l'inspirateur principal d'une des formules fondatrices de l'analyse des réseaux sociaux, selon laquelle les structures émergent des interactions, et exercent sur elles une contrainte formelle qui n'a rien cependant d'un déterminisme mécanique.

La sociologie «relationnelle» de Georg Simmel

La plupart des études de Simmel, tout en présentant une étonnante variété, sont habitées par une préoccupation constante de saisir les «formes sociales» à un niveau «intermédiaire» entre l'individu et la société, celui des interactions entre les individus : ces travaux ont porté aussi bien sur l'art, la religion, la mode, l'amour, le mensonge, l'étranger, l'argent... chaque fois considérés comme l'expression de formes sociales, c'est-à- dire de types ou de «structures» d'interactions sociales spécifiques.

L'essai de Georg Simmel sur Les Pauvres [1908a] témoigne des vertus heuristiques de la saisie des phénomènes sociaux à ce niveau intermédiaire. Alors que la pauvreté pourrait passer pour un attribut des individus, Simmel s'efforce au contraire de montrer qu'elle est essentiellement une caractéristique relationnelle, produite par la relation d'assistance qui s'établit entre ceux que l'on qualifie de «pauvres» et la société dans laquelle ils vivent. Selon lui, la pauvreté comme attribut individuel, autrement dit la privation des ressources matérielles pour un individu, ne suffit pas à le faire entrer dans la catégorie sociale spécifique des «pauvres». C'est, en réalité, «à partir du moment où ils sont assistés, peut-être même lorsque leur situation pourrait normalement donner droit à l'assistance, même si elle n'a pas encore été octroyée, qu'ils deviennent partie d'un groupe caractérisé par la pauvreté. Ce groupe ne reste pas unifié par l'interaction entre ses membres, mais par l'attitude collective que la société comme totalité adopte à son égard».

Simmel en déduit une définition de la pauvreté qui est fondamentalement «relationnelle», et non pas individuelle : «Les pauvres, en tant que catégorie sociale, ne sont pas ceux qui souffrent de manques et de privations spécifiques, mais ceux qui reçoivent assistance ou devraient la recevoir selon les normes sociales.» Autrement dit, il remet en cause la conception traditionnelle qui veut que l'attribut individuel engendre la catégorisation sociale et la forme des relations sociales qu'elle implique, pour considérer au contraire que c'est la forme spécifique des relations sociales, ici la relation d'assistance, qui produit les façons de caractériser les individus.

La psychologie et les réseaux : les apports de la sociométrie

Pour Wasserman et Faust [1994] comme pour de nombreux auteurs, l'histoire de l'analyse des réseaux sociaux ne débuterait pas en réalité avec Simmel, mais avec Moreno, aux états-Unis, au début des années 1930. Jacob Lévy Moreno (1889-1974) est le fondateur de la sociométrie, dont il expose les principes, les méthodes et les résultats dans Who Shall Survive ?, publié en 1934, dont la traduction française, sous le titre Les Fondements de la sociométrie, date de 1954. à partir des premières expériences conduites par Moreno (voir encadré), les sociométriciens ont formalisé une procédure spécifique de recueil des données : le «test sociométrique» classiquement mis en oeuvre consiste à demander à chaque membre d'un groupe donné de choisir parmi les autres membres du groupe, pour une action ou dans un cadre donné (appelé le «critère» du test), ceux qu'il voudrait avoir ou au contraire ne pas avoir comme compagnon (ou voisin en classe, ou coéquipier dans un jeu, ou collègue dans une équipe de travail...). Il s'agit donc, comme le dit très précisément J. L. Moreno, d'un «instrument qui étudie les structures sociales à la lumière des attractions et des répulsions qui se sont manifestées au sein d'un groupe» (p. 53).

Jacob L. Moreno

Né en 1889 à Bucarest, Jacob L. Moreno a en réalité vécu, de 7 à 40 ans, à Vienne et à Berlin, après l'émigration de sa famille. à Vienne, il entame d'abord des études de philosophie, avant de s'orienter vers la médecine, et obtient son diplôme de médecin en 1917. Pendant quelques années, il exerce dans son cabinet médical en même temps qu'il se consacre au théâtre, où il met en scène ses fantasmes personnels et les symptômes de ses patients, jetant ainsi les bases d'un autre de ses nombreux apports à la psychologie, le «psychodrame». Mais face à la montée de l'antisémitisme, et aussi en raison de problèmes financiers et de déboires sentimentaux, il décide en 1926 de quitter l'Europe pour les états-Unis [Parlebas, 1992].

Au début des années 1930, Moreno est nommé directeur de recherche dans un institut de rééducation d'Hudson (état de New York), qui accueille des jeunes filles envoyées par les tribunaux de New York. C'est dans ce cadre qu'il met en place la première d'une longue suite d'enquêtes destinées à étudier les affinités entre les pensionnaires. Le premier test a porté sur les 506 jeunes filles de l'institution. Celles-ci, au moment du test, étaient réparties dans 16 pavillons d'habitation, les jeunes filles noires résidant séparément des jeunes filles blanches, même si leurs activités de la journée les associaient indistinctement. Le test sociométrique appliqué à Hudson fut le suivant : « Le critère proposé aux jeunes femmes fut celui de leurs sympathies et de leurs antipathies à l'égard des autres membres de la collectivité : on leur demandait de dire avec lesquels elles aimeraient ou n'aimeraient pas vivre en commun dans la même maison » [Moreno, 1934, p. 149]. Les jeunes filles pouvaient opérer leurs choix dans une population de 505 individus. L'étude des choix sociométriques ainsi recensés (limités par le questionnaire à 5 choix par personne, ce qui a tout de même donné lieu à plus de 2 200 déclarations de choix) révèle une structuration sociale des relations, invisible au premier abord, et bien différente de l'organisation officielle telle que la distribution des jeunes filles dans les pavillons la laisse voir : il y a certes des pavillons dans lesquels les jeunes filles se choisissent presque exclusivement entre elles ; mais il y en a d'autres, nombreux, où les choix des jeunes filles s'éparpillent en direction d'autres pavillons ; et surtout, cette organisation au prime abord invisible, et pourtant à la fois solidement structurée et stable dans le temps, transgressait clairement les frontières ethniques.

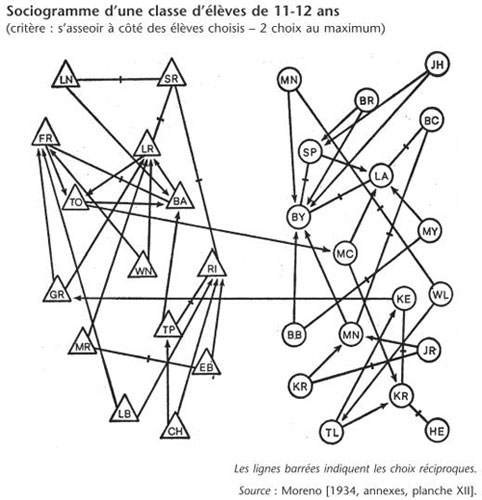

Moreno ne se contenta pas d'inventer une méthode originale de constitution d'un corpus de données «relationnelles», il élabora aussi un instrument permettant d'en représenter facilement les résultats : le «sociogramme» est à la fois une méthode de présentation et d'exploration des faits sociométriques, permettant de figurer la position qu'occupe chaque individu dans le groupe, et les relations de choix ou de rejet établies entre les individus. Concrètement, dans un sociogramme, les individus sont figurés par des points dans un plan, et les relations de choix ou de rejet par des flèches dirigées de celui qui choisi ou rejette vers celui qui est choisi ou rejeté. Appliqués aux groupes scolaires, les tests sociométriques moréniens et leurs représentations sous la forme de sociogrammes montrent ainsi la très faible mixité sexuelle des choix, qui produisait sur les sociogrammes correspondants une déconnexion presque totale du groupe des garçons et du groupe des filles (voir figure ci-dessous), et la tendance plus forte chez les filles que chez les garçons à multiplier les connexions et à les maintenir durablement.

Grâce au sociogramme, la sociométrie morénienne se situe objectivement, sinon explicitement, dans la continuation logique de la «géométrie du monde social» ambitionnée par Georg Simmel. Moreno lui-même parlait de «géographie psychologique» pour désigner cette forme de «représentation graphique des interrelations qui unissent les membres et les groupes d'une même collectivité» (p. 298). Et même si les sociogrammes regroupés par Moreno en annexes des Fondements de la sociométrie semblent parfois bien embrouillés, en raison de l'enchevêtrement des arcs représentant les choix et les rejets, il n'en reste pas moins qu'ils constituent clairement une tentative intéressante d'organisation du passage d'un usage métaphorique à un usage analytique et opératoire de la notion de réseau.

Moreno et la notion de réseau

Cette notion de réseau, même si ce n'est pas de façon centrale, Moreno y a explicitement recours à la fin des Fondements de la sociométrie, pour désigner la structuration spécifique des régularités relationnelles (qu'il qualifie de «courants sociaux») que la sociométrie permet d'observer :

«Nous avons été amenés à penser que sous ces courants qui s'écoulent et se transforment sans cesse, il devait exister une structure permanente, un réservoir commun, un même lit qui reçoit et mêle ses courants, quelque différents que puissent être leurs buts. La réflexion sur cette hypothèse nous a remis en mémoire deux résultats précédemment obtenus. L'analyse structurale des groupes avait, en effet, révélé que certaines configurations (paires, chaînes, triangles, etc.) apparaissent avec régularité et qu'elles ont des rapports définis avec le degré de différenciation atteint par le groupe. De plus, nous avions remarqué la tendance des individus à couper les lignes du groupe, comme s'ils étaient mystérieusement attirés par certains courants psychologiques. Nous avons découvert que les courants ne franchissent pas au hasard les lignes du groupe et parfois même celles de la collectivité, ils dépendent de structures plus ou moins permanentes qui réunissent les individus en de larges réseaux» [Moreno, 1934, p. 308. C'est Moreno qui souligne].