Stéréotypes filles-garçons : quel bilan sur dix ans, quelles priorités d’ici à 2030 ? France Stratégie. Mai 2025.

Versions téléchargeables du rapport (par Marine de Montaignac, Cécile Jolly et Peggy Furic, avec la contribution de Ludovica Fiaschetti, Marie Jugé et Victoire Buiron) et de la note de synthèse (par Cécile Jolly et Marine de Montaignac).

Résumé

En 2014, France Stratégie publiait un rapport sur les stéréotypes filles-garçons, établissant un diagnostic dans cinq sphères clés de la vie quotidienne et formulant des recommandations de politiques publiques. Dix ans plus tard, le constat est préoccupant : les avancées sont restées limitées, les stéréotypes de genre demeurent fortement ancrés et les inégalités persistantes.

Face à ces signaux d'alarme, France Stratégie a souhaité dresser un bilan des évolutions intervenues depuis dix ans et identifier les actions à mener. Ce rapport analyse dans un premier temps l'évolution de l'adhésion aux stéréotypes parmi les adultes, et présente les résultats d'une enquête inédite auprès de 1 500 jeunes français de 11 à 17 ans. Il dresse ensuite un état des lieux des inégalités entre les sexes et des politiques publiques visant à lutter contre les stéréotypes ou les inégalités sexuées, mises en place sur la période dans le périmètre du rapport de 2014, en y ajoutant la dimension du numérique. L'analyse porte sur les différentes sphères de socialisation des enfants et des adolescents, de la petite enfance à l'entrée dans la vie active. Le rapport formule enfin des propositions pour renforcer la lutte contre les stéréotypes d'ici à 2030 et en faire un levier central de l'égalité entre les femmes et les hommes.

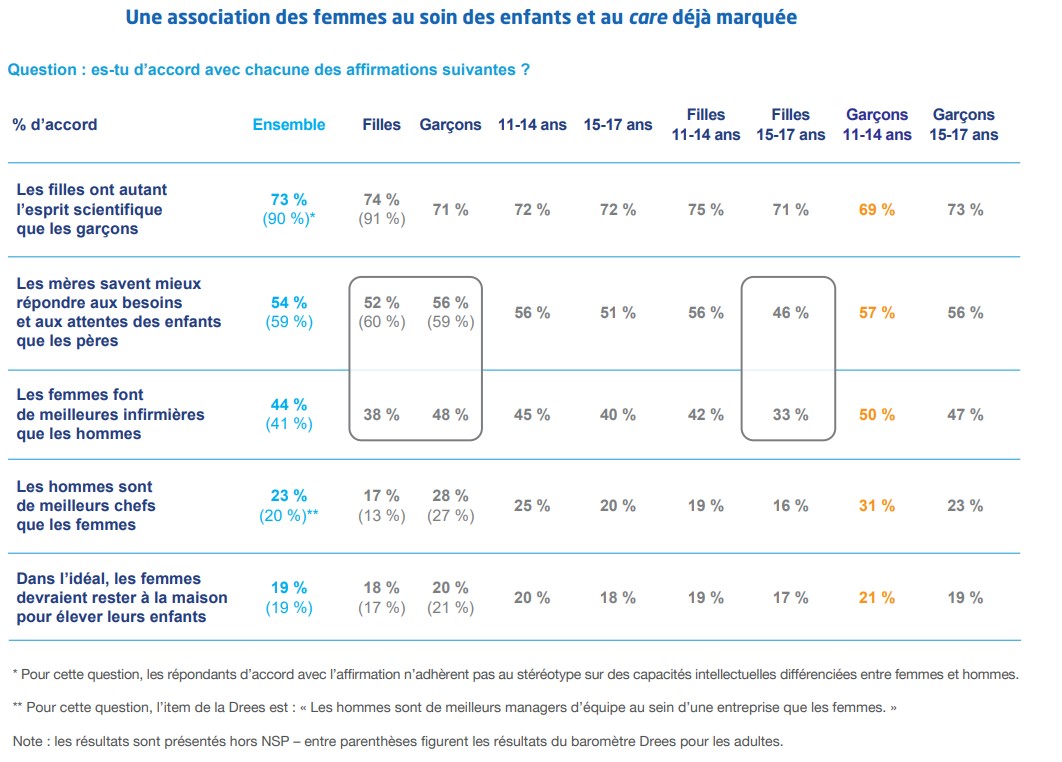

Dès leurs premières années, les enfants intègrent des représentations stéréotypées sur les aptitudes, les qualités et les rôles des hommes et des femmes, véhiculés, souvent de manière inconsciente, par la socialisation familiale, scolaire ou médiatique, mais aussi par l'observation du quotidien. Chez les adultes, l'adhésion aux stéréotypes a diminué sur longue période, mais cette baisse s'est partiellement interrompue durant la dernière décennie, et un quart des Français continuent d'adhérer fortement ou modérément aux stéréotypes de genre, avec un écart significatif entre les femmes et les hommes. On observe même une recrudescence de certains préjugés, notamment chez les jeunes (en 2022, 57 % des 18-24 ans pensent que « les mères savent mieux répondre aux besoins des enfants que les pères », contre 50 % en 2014). Le sondage inédit CSA-France Stratégie auprès des 11-17 ans montre en outre que l'adhésion aux différences sexuées d'aptitudes et de rôles sociaux est précoce, notamment sur la vocation parentale des mères et leur capacité supposée au soin des autres.

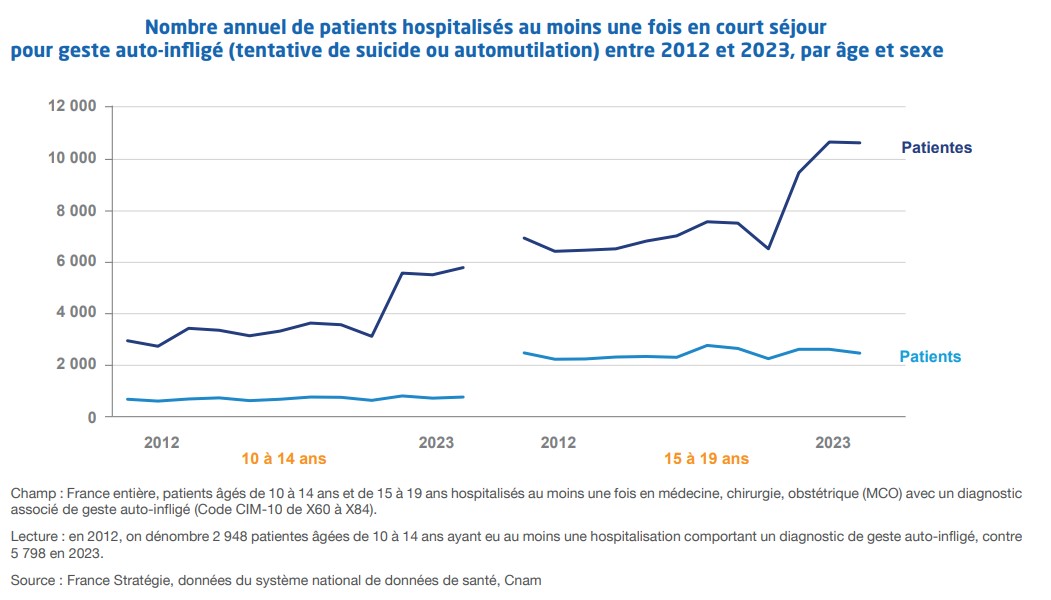

La recherche de l'égalité entre les femmes et les hommes bute sur la persistance de stéréotypes qui s'installent très tôt − les mères sont près de trente fois plus nombreuses à prendre un congé parental, et les femmes restent prédominantes dans les métiers de l'accueil du jeune enfant − et se poursuivent à l'école, malgré les initiatives pour favoriser l'égalité entre les filles et les garçons. Ces représentations sexuées jouent sur la réussite et l'orientation scolaire, où les écarts entre filles et garçons ne se sont pas réduits depuis dix ans, puis sur le marché du travail. L'impact de la maternité sur les trajectoires professionnelles est toujours marqué et durable (la maternité conduit à un écart de plus de 30 % entre le revenu des mères et celui des pères) et la segmentation sexuée des métiers reste forte (les métiers où un sexe représente plus de 65 % des employés devraient continuer à représenter d'ici la fin de la décennie 75 % de l'emploi). Les stéréotypes sont également très présents dans la sphère des loisirs et leur place est amplifiée par le développement des usages numériques. Ils ont aussi des impacts, différents selon le sexe, sur leur santé, physique et mentale.

Si les politiques publiques se sont attaquées aux effets les plus délétères des représentations genrées, au premier rang desquels les violences sexistes et sexuelles et les inégalités professionnelles, les actions sur les stéréotypes qui en sont le ferment ont été moins constantes, leur efficacité est restée limitée et les mesures prévues pas toujours suivies d'effet. Une politique publique plus affirmée pour les combattre mérite d'être élaborée et pourrait reposer sur cinq priorités : garantir un portage politique fort et durable à la lutte contre les stéréotypes ; réduire la pénalité à la maternité et renforcer la coparentalité ; lutter contre les stéréotypes et renforcer la culture de l'égalité à l'école ; « dégenrer » l'orientation et les métiers ; lutter contre les représentations stéréotypées sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques.

Sommaire

- Des stéréotypes encore très ancrés chez les adultes et présents dès l'enfance et l'adolescence

- Stéréotypes et inégalités filles-garçons dans leurs sphères de socialisation : quelles évolution dans la décennie passée ?

- Pour une politique volontariste et globale de lutte contre les stéréotypes durant l'enfance et l'adolescence

Cliquez sur les images pour agrandir les figures.

Source : Stéréotypes filles-garçons : quel bilan sur dix ans, quelles priorités d'ici à 2030 ? Rapport France Stratégie, mai 2025.

Pour aller plus loin

Buisson-Fenet H., Rakoto-Raharimanana H., Albenga V., Garcia M-C, Depoilly S., Guérandel C., Lemarchant C., Bernard P-Y., Michaut C., Moreau M-P., Pons X., Gindt-Ducros A., Devineau S., Jarty J. (2014), « Ecole des filles, école des femmes », SES-ENS.

Delage P. (2024), « Analyser les violences dans le couple comme un problème public. Retour sur enquêtes », SES-ENS.

Detrez C. (2016), Entretien sur la notion de genre, SES-ENS.

Lambert A. (2022), « Covid-19 : comment et pourquoi la crise sanitaire creuse les inégalités », SES-ENS.