Connaître et mesurer l'opinion publique : utilité et limites des sondages

Hugo Touzet est doctorant en sociologie au Gemass (Groupe d'Etude des Méthodes de l'Analyse Sociologique de la Sorbonne), Sorbonne Université.

Introduction

Lorsque l'on s'intéresse à l'opinion publique, on se heurte immédiatement à un paradoxe.

En premier lieu, il apparaît que cet objet est devenu incontournable. On se réfère à l'opinion publique pour promouvoir des biens commerciaux ou des services marchands, défendre des idées ou, au contraire, combattre ses adversaires politiques. L'opinion publique est en ce sens à la fois un moyen d'accéder à une forme de connaissance du monde social (« Que pensent les Français de tel ou tel sujet ? ») et un puissant outil argumentatif (« La majorité de la population recommande mon produit ou est d'accord avec tel point de mon programme. »). Cependant, à regarder certains travaux sociologiques, au premier rang desquels, ceux de Pierre Bourdieu, il semble que « l'opinion publique n'existe pas » (Bourdieu, 1973). Étrange réalité donc, que celle qui permet à un objet dont l'existence même est contestée, d'acquérir une place si centrale dans la sphère sociale.

Pour tenter de comprendre cette contradiction, il nous faut définir plus précisément ce que l'on entend par « opinion publique ». Comme pour toute notion sociologique, il conviendra pour cela de l'historiciser, c'est-à-dire de l'inscrire dans les contextes socio-historiques qui l'ont vu émerger et se développer. Cette approche nous permettra ainsi de mieux en cerner les contours et d'évoquer de manière plus intelligible les critiques qui lui sont adressées.

A travers cet article, nous défendrons l'idée que l'étude de l'opinion publique ne peut être dissociée d'une analyse des processus par lesquels cette opinion est mesurée, quantifiée ou, autrement dit, construite.

Genèse de l'opinion publique

Le rôle de la réputation au Moyen-Âge

C'est au Moyen-Âge qu'apparaît la notion « d'opinion publique ». Ce que l'on appelait alors la fama communis ou publica (« voix et commune renommée du pays »), va prendre une place importante dans le déroulement des procès au cours des XIIe et XIIIe siècles (Théry, 2003). Cette « opinion publique » se rapproche alors de la rumeur. Lors d'une affaire de justice, celle-ci pouvait être convoquée, à charge ou à décharge, au même titre que des éléments matériels de preuve. Si l'enquête concluait que cette fama était établie, c'est-à-dire que le caractère répandu et bien connu par la population alentour des faits reprochés était avéré, alors il en était tenu compte dans la procédure. En ce sens, il s'agissait d'une sorte de réputation, qui était attachée à une personne et pouvait conduire, même lorsque le procès n'allait pas à son terme, à une sanction sociale. Si l'on est loin des définitions contemporaines de l'opinion publique, on remarque que se trouve déjà en germes la dimension de validation et de contrôle social.

L'opinion publique confisquée par une minorité

La notion va se transformer et se préciser au cours du temps, pour endosser, au XVIIIe siècle, un sens plus restreint et plus élitiste (Champagne, 1990). L'opinion publique devient celle des parlementaires, qui délibèrent publiquement, par opposition au roi qui conduit sa politique dans l'opacité. D'une opinion « commune », partagée de tous, l'opinion publique est dorénavant l'apanage d'un petit nombre, doté de qualités sociales spécifiques (capitaux économique, social et culturel élevés). Toutefois, cette minorité ne prétend pas parler en son nom propre, mais au nom d'idées qui se veulent universelles car basées sur la raison. Les membres de ces classes aisées (parlementaires mais plus généralement notables, intellectuels, etc.) vont ainsi prendre parti pour des causes, notamment des procès, et les publiciser quand ils étaient jusqu'alors soumis à l'arbitraire et au secret. L'opinion publique a donc moins une fonction de contrôle qu'une dimension idéologique : celle de rendre compte des débats et des courants de pensée qui traversent la société, mais en parlant au nom de la majorité des membres de cette société.

Une opinion publique qui inquiète

La dimension de contrôle va cependant réapparaître sous une nouvelle forme, avec la mise en place, sous l'Ancien Régime, des premiers dispositifs de mesure de l'opinion, entendue cette fois au sens « d'opinion populaire ». L'objectif, pour la monarchie en place, est d'être informée des idées qui traversent la population, et de déceler les éventuels agitateurs (Farge, 1992). La lieutenance générale de la Police de Paris va alors envoyer des agents (surnommés « les mouches ») aux quatre coins de la ville, dans les marchés, les cafés, ou les places les plus fréquentées pour écouter et rapporter les échanges potentiellement hostiles au pouvoir. Le but de cette politique n'est pas tant de réprimer les individus représentant un danger pour la monarchie, mais plutôt de posséder une information sur « l'état de l'opinion » – bien que le terme soit ici anachronique – afin de pouvoir orienter cette opinion, notamment en disséminant des informations contraires, ou en discréditant les éventuels fauteurs de trouble.

Au cours du XIXe siècle, cette attention des gouvernants aux « mouvements de l'opinion » va se développer sur l'ensemble du territoire et se perfectionner en s'appuyant sur les ressources qu'offre l'apparition d'un pouvoir centralisé. Les gouvernements vont en effet organiser une véritable veille à partir du réseau que représentent les préfets. Ces derniers, en contact avec les journalistes d'opinion, les membres influents de l'Église, de l'industrie, et autres notables, vont régulièrement remettre des rapports à leur hiérarchie sur les éléments tirés de leur fréquentation de ces personnalités jugées « représentatives » de la population en raison de leur fine connaissance du territoire. Ces leaders d'opinion sont perçus à la fois comme pouvant rendre compte de l'opinion publique, mais également comme des prescripteurs d'opinion auprès des populations locales.

A partir de 1848, et l'apparition du suffrage universel (masculin), le préfet, bien informé des tendances de son département, va également devenir un spécialiste de l'élection. Le vote pouvant être perçu comme l'une des traductions de l'opinion, il est en effet essentiel d'en connaître le détail et les évolutions.

L'apparition des sondages

Des votes de paille au sondage

La volonté de saisir l'opinion publique a donc une longue histoire, bien antérieure aux techniques dites « scientifiques », qui vont voir le jour au cours de la première moitié du XXe siècle.

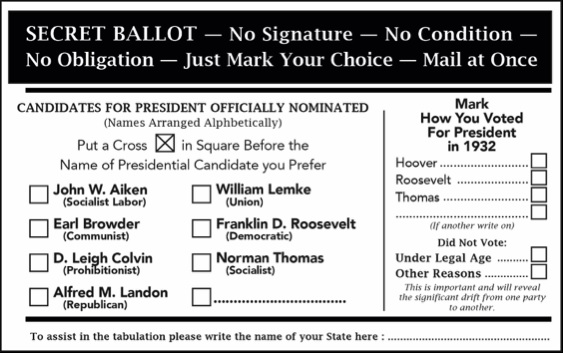

Dans les années 1850, aux États-Unis, va se développer une méthode visant à prédire les résultats électoraux. Dans le contexte d'une diffusion de plus en plus large de la presse d'opinion, les principaux journaux vont organiser des « votes de paille » (straw polls) [1] dont l'objectif est de mener des consultations électorales avant l'échéance politique officielle. Les lecteurs doivent alors retourner un coupon au journal en indiquant leur vote. Les journalistes complètent ces données en allant interroger des personnes dans la rue ou les cafés. L'ambition, comme celle des sondeurs par la suite, est de rendre compte de l'avis majoritaire d'une population en n'en interrogeant qu'une partie. Cependant, contrairement aux techniques de sondage, la notion de représentativité est absente. La crédibilité et la légitimité de cette méthode repose uniquement sur le nombre de participants aux opérations. On imagine alors aisément les biais qu'une telle méthode pouvait engendrer. D'abord parce qu'il était évident que les lecteurs d'un journal « conservateur » avaient plus tendance à voter Républicain, et donc que la couleur politique des coupons envoyés était davantage à l'image des lecteurs du journal que de l'électorat dans son ensemble. Ensuite, parce que rien ne permettait de vérifier que les personnes ne participaient qu'une seule fois au vote de paille. En effet, les résultats, souvent publiés en couverture des principaux médias nationaux, jouaient un rôle central dans les compagnes électorales et permettaient de témoigner de la très forte dynamique d'un candidat, ou au contraire de sa perte de vitesse. Les équipes militantes avaient donc tout intérêt à « gagner » les différents votes de paille, quitte à ne pas respecter scrupuleusement les règles du jeu.

Bulletin de vote de paille de la revue Literary Digest pour les élections présidentielles américaines de 1936 (source : quora)

Cette technique voit cependant son hégémonie prendre fin en 1936, à l'occasion des élections présidentielles. La revue Literary Digest réalise alors un vote de paille en envoyant vingt millions de bulletins et prévoit la victoire de Landon sur Roosevelt. De son côté, un certain George Gallup, avec son institut, prédit l'élection de Roosevelt à 56 % à partir d'un échantillon plus rigoureusement constitué, mais de quelques milliers de personnes seulement. Deux autres instituts commerciaux, fondés par Elmo Roper et Archibald Crossley, vont également réaliser des sondages préélectoraux pour le compte de médias concurrents. Tous deux vont, à l'instar de Gallup, prédire la victoire de Roosevelt. Au final, Roosevelt remportera l'élection avec 62 % des voix. Cette victoire est alors autant celle du Président Roosevelt que de la méthode moderne des sondages.

L'histoire retiendra en effet George Horace Gallup (1901-1984) comme le père fondateur des sondages. Formé à la psychologie dont il obtient une thèse de doctorat en 1928, sa carrière se déroule en grande partie en dehors du monde académique, d'abord dans l'univers du journalisme (qu'il va pratiquer et enseigner), puis dans celui de la publicité. C'est dans ce milieu, et plus précisément au sein de l'agence Young et Rubicam (qui existe encore aujourd'hui, avec une présence dans le monde entier) qu'il va développer sa pratique du sondage, en combinant les travaux de la psychologie sociale sur les attitudes et les récentes avancées de la statistique.

Quelques éléments sur l'histoire des statistiques

À la fin du XIXe siècle et jusqu'au début du XXe, d'importants débats font rage au sein de la communauté statistique sur la notion de la représentativité et sur l'utilisation des statistiques inférentielles. En d'autres termes, la question est la suivante : peut-on, à partir d'une portion restreinte de la population, tirer des résultats généralisables à la population dans son ensemble ? Sans entrer ici dans le détail de ces discussions scientifiques, on retiendra que la réponse est finalement apportée en 1925 par l'Institut international de statistiques après l'émergence d'un consensus nouveau entre ses membres : il ne s'agit plus de savoir s'il est possible de construire des échantillons représentatifs, mais de se mettre d'accord sur comment les construire (Didier, 2012). Deux méthodes sont alors retenues par les statisticiens pour sélectionner les échantillons : l'aléatoire et la « sélection par choix judicieux », que l'on appellerait aujourd'hui la méthode des « quotas ». Dans le premier cas, il s'agit de tirer « au hasard » un grand nombre de personnes au sein d'un population mère définie (c'est la méthode utilisée par exemple pour les grandes enquêtes menées par l'Insee) ; dans le second cas, on choisira a priori la population que l'on souhaite interroger, à partir de données socio-démographiques (sexe, âge, profession, niveau de diplôme, etc.) que l'on possède sur la population mère (cette option est privilégiée par les instituts de sondages en France et appliquée à des échantillons bien plus faibles, généralement 1000 ou 2000 personnes). Dans les deux cas, l'enjeu est de pouvoir mesurer, à l'aide d'outils statistiques, « l'exactitude » des résultats, c'est-à-dire la probabilité qu'ils soient justes, et selon quel pourcentage. Ce sont, de manière plus concrète, les fameuses « marges d'erreur » ou « intervalles de confiance » que l'on retrouve dans les notices méthodologiques des enquêtes par sondages (voir l'encadré ci-dessous).

Les intervalles de confiance dans les sondages

Un sondage consiste à interroger un échantillon pour connaître une certaine statistique (par exemple une moyenne ou une proportion) sur la population dont est issu l'échantillon. Du fait du hasard de la sélection, il est toujours possible que la statistique obtenue sur l'échantillon soit différente de celle que l'on obtiendrait en interrogeant toute la population. Le calcul de probabilité permet d'établir un intervalle de confiance, c'est-à-dire une « fourchette », dans laquelle la statistique sur la population a une certaine probabilité de se trouver. Ainsi, si l'on interroge aléatoirement 1000 individus et que l'on obtient que 50 % de l'échantillon souhaitent voter pour un candidat, on peut montrer qu'il y a 95 % de chance que la proportion dans la population se situe entre 47 % et 53 %. On dit alors que l'on a une marge d'erreur de 3 % autour de la valeur obtenue (50 %). Plus l'échantillon est grand, plus cette marge d'erreur se réduit et on a ainsi une probabilité élevée d'obtenir un résultat très proche de celui de la population.

Il convient toutefois de préciser ici que l'intervalle de confiance est un outil statistique qui permet d'estimer l'erreur aléatoire, c'est-à-dire les différences possibles entre échantillon et population du seul fait du hasard de l'échantillonnage. Il ne tient pas compte en revanche de la possibilité qu'un échantillon présente un biais, c'est-à-dire qu'une catégorie de répondants ait moins de chance de répondre qu'une autre, par exemple parce que ses membres ne souhaitent pas répondre ou sont plus difficilement joignables. Un plus grand échantillon réduit donc la possibilité d'une erreur aléatoire, mais il ne préserve aucunement contre un biais.

Pour mieux comprendre, prenons un exemple concret. Dans un sondage réalisé en février 2019 par l'Institut Harris Interactive pour plusieurs médias, sur un échantillon d'un peu plus de 1000 personnes, les marges d'erreur se présentent de la manière suivante : pour un pourcentage mesuré de 20 %, la marge d'erreur sera de 2,5 : il est donc probable à 95 %, que le pourcentage « réel » se situe entre 17,5 % et 22,5 %. Il existe également une probabilité de 0,05 (5 %) que le « vrai » résultat se trouve en dehors de ces bornes. Dans le cas présent, les listes du Rassemblement national (RN) et de La République en Marche (LREM) sont respectivement créditées de 20 % et 22 % des intentions de vote. La lecture des marges d'erreur nous montre alors qu'en réalité le score du RN est probablement compris entre 17,5 % et 22,5 % et celui de LREM (approximativement) entre 19,25 % et 24,75 %. Mais ces marges d'erreur ne prennent pas en compte, par exemple, le fait qu'une personne très âgée ait moins de chances de répondre à un sondage par Internet qu'un étudiant. La méthode des quotas utilisée dans le sondage mentionné (dont la notice technique est consultable ici) n'assure pas une représentativité parfaite de l'échantillon : les étudiants peuvent être surreprésentés par rapport aux jeunes actifs dans la catégorie 18-34 ans, les ruraux sous-représentés relativement aux urbains dans chacune des régions, etc.

On voit donc qu'il faut faire doublement attention à la lecture du sondage, et prendre en compte à la fois ces marges d'erreur, et les biais éventuels dans la constitution de l'échantillon. Or, bien souvent, les médias qui diffusent les sondages se contentent de présenter les résultats mesurés. Pour lire correctement un sondage il est donc essentiel de se référer aux préambules méthodologiques des sondages publiés, disponibles sur le site des instituts, ou aux « notices » des sondages, disponibles sur le site de la Commission nationale des sondages.

Pour aller plus loin sur la question des intervalles de confiance, on pourra lire l'article de Arnaud Mercier publié sur le site de The Conversation et le billet du statisticien Arthur Charpentier « Les sondages et le bruit » sur son carnet de recherche Freakonometrics.

Gallup, fondateur des sondages

Le « docteur » Gallup, comme d'autres avec lui, va donc simplement proposer une application sociale pratique à ces théories. Institutionnellement, cela se traduit par la création en 1935 de l'American Institut of Public Opinion, qui existe toujours aujourd'hui, sous le nom de The Gallup Organization. Il est important de comprendre ici, et cela aura une importance de taille pour la suite, que les sondages et leur développement ne reposent pas uniquement sur des modalités techniques, mais s'accompagnent de discours de légitimation d'ordre politique. Pour les promoteurs du sondage, ce dernier est présenté comme un instrument indispensable à la démocratie (Blondiaux, 1998). En permettant de reproduire « l'Amérique en miniature », on peut ainsi avoir un accès direct aux citoyens et combattre plus efficacement les dérives d'un système jugé rongé par les lobbies ou les représentants politiques qui prétendent parler au nom du peuple. À partir du moment où l'on peut interroger directement la population, par sondage, sur une question particulière, il devient plus compliqué pour les défenseurs d'intérêts particuliers de fonder leurs discours sur l'intérêt général, si celui-ci est contraire aux résultats obtenus et diffusés.

Le « docteur » Gallup, comme d'autres avec lui, va donc simplement proposer une application sociale pratique à ces théories. Institutionnellement, cela se traduit par la création en 1935 de l'American Institut of Public Opinion, qui existe toujours aujourd'hui, sous le nom de The Gallup Organization. Il est important de comprendre ici, et cela aura une importance de taille pour la suite, que les sondages et leur développement ne reposent pas uniquement sur des modalités techniques, mais s'accompagnent de discours de légitimation d'ordre politique. Pour les promoteurs du sondage, ce dernier est présenté comme un instrument indispensable à la démocratie (Blondiaux, 1998). En permettant de reproduire « l'Amérique en miniature », on peut ainsi avoir un accès direct aux citoyens et combattre plus efficacement les dérives d'un système jugé rongé par les lobbies ou les représentants politiques qui prétendent parler au nom du peuple. À partir du moment où l'on peut interroger directement la population, par sondage, sur une question particulière, il devient plus compliqué pour les défenseurs d'intérêts particuliers de fonder leurs discours sur l'intérêt général, si celui-ci est contraire aux résultats obtenus et diffusés.

Lazarsfeld, une figure incontournable

Aux États-Unis, une seconde figure doit être évoquée comme ayant largement contribué à l'histoire de l'opinion publique : il s'agit de Paul Lazarsfeld (1901-1976). Formé en Autriche aux mathématiques et à la psychologie sociale, il émigre aux États-Unis en 1932 et y poursuivra l'ensemble de sa carrière, dont une grande partie à l'université Columbia. Comme Gallup, il porte l'ambition de mettre à profit les techniques de sondage pour conduire des enquêtes de sciences sociales. Ce projet verra le jour avec le célèbre « Bureau pour la recherche sociale appliquée », rattaché à l'université Columbia, et par l'intermédiaire duquel il va mener de nombreuses recherches, notamment sur la décision électorale, l'influence des médias et les effets de la communication de masse sur les choix individuels. De ces riches travaux on retiendra notamment la théorie de la communication à double étage (« two-step flow of communication ») (Katz, Lazarsfeld, 1955), selon laquelle les individus seraient peu influencés par les médias, du moins de manière directe, mais seraient en revanche plutôt dépendants de leur entourage proche dans leurs processus de décisions (achat, vote, etc.). Or, parmi ces proches, certains vont être beaucoup plus sensibles aux discours des médias, s'y intéresser de plus près et effectuer les opérations de classement de l'information, d'interprétation et d'analyse, qu'ils vont ensuite répercuter sur leurs proches. L'influence des médias sur les individus s'exerceraient donc ainsi par l'intermédiaire de « leaders d'opinion », d'où l'expression de « double étage ». Les répercussions de cette théorie ont été majeures et continuent encore aujourd'hui de guider l'action des entreprises de marketing : au lieu de chercher à toucher l'ensemble de la population, il suffit de cibler les « leaders d'opinion », qui, à leur tour, diffuseront le message auprès de leurs cercles d'influence.

Importation et réception en France

Méthode américaine à l'origine, le sondage va très vite s'exporter, notamment en France par l'intermédiaire de Jean Stoetzel (1910-1987). Au milieu des années 1930, ce jeune docteur en psychologie sociale va passer une année en tant que professeur détaché à la Columbia University de New York. C'est là qu'il va se former aux méthodes statistiques et faire la rencontre de Georges Gallup, qui l'informe que personne ne réalise de sondage en Europe et l'encourage à le faire. C'est ainsi qu'en 1938, à son retour en France, Jean Stoetzel va créer l'Institut français d'opinion publique (Ifop).

Il s'agit d'un institut « fondé sans intention commerciale, dans un esprit de recherche scientifique, à la fois pour investiguer au jour le jour les faits d'opinion et pour analyser les conditions sociologiques de ce phénomène ». Cet institut doit de plus fonctionner « d'une manière totalement indépendante » (Stoetzel, 1948). Le premier sondage est produit dès 1938 et porte sur les accords de Munich. Il obtient que 57 % des Français approuvent ces accords. Plus largement, Stoetzel montrera que l'unanimité est bien plus grande à l'égard des questions internationales que des questions de politique intérieure. Cela lui permet de mettre au jour l'existence d'une opinion publique en matière de politique extérieure. L'Ifop et les sondages (le terme en français est inventé par Stoetzel) ne parviennent cependant pas immédiatement à convaincre et demeurent cantonnés à une activité marginale durant plusieurs années.

C'est la presse qui va d'abord contribuer à leur diffusion. Après-guerre, dans les années 1950, des revues comme Réalités, L'Express ou encore France Observateur (ancêtre de l'actuel L'Obs) vont ainsi commander et diffuser de nombreuses études réalisées par l'Ifop. Elles portent sur les valeurs des Français, principalement en matière politique. L'attention est souvent focalisée sur les ouvriers et le Parti communiste français, avec pour but de faire connaître à un lectorat majoritairement constitué des élites sociales un univers qui leur est étranger. C'est ainsi qu'en 1956 paraît dans les colonnes de Réalités une enquête intitulée « Les ouvriers français : qui ils sont et comment ils vivent ? Toute la lumière sur un monde jusqu'ici largement retranché de la communauté nationale ».

Le sondage devient donc à cette époque une source journalistique et l'opinion une modalité de traitement de l'actualité politique.

Du côté du monde universitaire, c'est d'abord la science politique qui va s'approprier l'outil, y voyant un moyen de défendre statistiquement ses thèses sur les opinions. Les politistes ont alors conscience que les bases de données de l'Ifop ou de la Société française d'enquêtes par sondages (la Sofres, qui arrive sur le marché en 1963) constituent un matériau précieux et que le savoir-faire de ces instituts est un atout de taille qui permet d'enrichir leurs enquêtes, principalement constituées d'études documentaires, d'observations, de monographies, de géographie électorale ou de sociologie urbaine.

La sociologie montrera quant à elle davantage de réticences à l'utilisation des sondages. Lors de la « seconde fondation » de la discipline, après 1945, les sociologues les plus influents s'opposent à l'utilisation des données d'opinion, influencés à la fois par la pensée de Durkheim, qui considère que l'on ne peut saisir la conscience collective en effectuant la somme des consciences individuelles, et par celle de Karl Marx, qui affirme que la conscience est déterminée par les conditions matérielles d'existence et que ce sont donc bien ces dernières qu'il faut étudier.

Pas question alors d'avoir recours à des données aussi subjectives que celles issues des sondages, qui restent à la marge de la sociologie dans les années 1940 et 1950, malgré de fréquentes collaborations entre les promoteurs des sondages et les sociologues, comme en atteste la participation de Jean Stoetzel à la création de la Revue française de sociologie. Progressivement, des évolutions internes et externes à la sociologie vont conduire cette dernière à intégrer des données d'opinion à la production d'enquêtes. Les consciences individuelles jusqu'alors non étudiées vont devenir l'objet d'investigations scientifiques. La publication par Alain Touraine en 1966 de La conscience ouvrière, reposant en grande partie sur l'utilisation de sondages, est révélatrice de cette évolution.

L'opinion publique parvient, au cours du XXe siècle, à s'imposer comme incontournable au fur et à mesure que se développent les outils permettant de la mesurer.

Le feu de la critique

Les critiques principales

Avant de présenter brièvement le fonctionnement des instituts de sondages, il convient de s'arrêter quelques instants sur les critiques qui se sont développées à l'endroit des sondages, à mesure que ceux-ci acquéraient une place plus importante dans la société.

Si la plus célèbre en France est évidemment celle de Bourdieu (1973), d'autres chercheurs, à l'instar du politiste américain Philip Converse (1970), avaient auparavant émis plusieurs réserves à l'égard de l'utilisation des sondages.

Ces critiques, qui se développent dès les années 1930 aux États-Unis, portent sur la définition de l'opinion publique et opèrent une distinction entre l'opinion telle qu'elle devrait être et telle qu'elle est pensée par les sondeurs. Loïc Blondiaux (1997) identifie quatre critères sur lesquels se fondent ces critiques.

Le premier est un critère de « rationalité ». Il s'agit de considérer que l'opinion publique devrait être une opinion éclairée, parfaitement informée et donc apte à s'exprimer. À l'inverse, les sondages consisteraient à poser des questions à des personnes n'y ayant jamais réfléchi préalablement et ne pouvant donc avoir aucune « opinion » en la matière. C'est notamment la critique de Lindsay Rodgers (1949).

Le second point est un critère de « publicité ». Selon les tenants de cette position, l'opinion publique est le produit d'un processus collectif, qui prend forme au cours de l'échange, de la confrontation. En ce sens, l'opinion publique ne peut être assimilée à la somme des opinions individuelles. C'est dans cette perspective que James Fishkin (1991) a proposé, dans les années 1990, le modèle du « sondage délibératif », démocratisé et utilisé par la suite par de nombreux acteurs (publics et privés) sous la forme de « conférences de citoyens ».

Le troisième critère porte sur la dimension « d'effectivité ». Selon cet argument (développé notamment par Herbert Blumer et Suzan Herbst), il est absurde d'additionner des opinions individuelles en partant du principe que chacune de ces opinions a la même valeur, dans la mesure où la société est traversée en permanence par des luttes et des rapports de force, qui donnent un poids inégal à chaque opinion exprimée. Pour prendre un exemple concret, si un sondage attribue à chaque opinion la même valeur, dans la sphère sociale, les « opinions » d'un lobbyiste influent ou d'un éditorialiste en vogue auront bien plus de poids que celles de n'importe quel citoyen lambda.

Enfin, dernier critère : celui « d'authenticité ». Dans ce dernier cas, il est reproché aux sondages de se présenter comme l'expression d'une opinion spontanée, alors qu'elle est en réalité sollicitée, produite par le sondeur. Le politiste Benjamin Ginsberg (1986) dénonce ainsi une utilisation politique du sondage, qui devient un moyen d'invisibiliser d'autres formes d'expression (comme la manifestation ou la grève par exemple) et ainsi de délégitimer l'action militante.

On l'aura compris, le point commun de ces différentes critiques est de dénoncer la dimension artefactuelle du sondage d'opinion. Il ne s'agit pas tant de questionner les techniques statistiques utilisées que le sondage lui-même, comme objet trompeur, prétendant rendre compte d'une opinion publique qui n'en est pas une. Ces critiques sont d'autant plus virulentes qu'elles cherchent à définir une notion que les sondeurs, eux, ont renoncé à préciser. Ainsi, lorsque l'on demandait à George Gallup ce qu'il entendait par « opinion publique », il se contentait de répondre malicieusement qu'il s'agit de ce que mesurent les sondages.

Focus sur les thèses de Pierre Bourdieu

Si ces critiques peuvent sembler intuitives, ou du moins familières, c'est qu'elles ont en grande partie été popularisées par Pierre Bourdieu, qui les formule lors d'une conférence en 1972, à Arras, intitulée « L'opinion publique n'existe pas ». Le texte sera publié un an plus tard (Bourdieu, 1973) (il est aujourd'hui librement accessible sur Internet). Au-delà des frontières du champ académique, les thèses qu'il y développe ont été largement intégrées et utilisées par la gauche militante. Là non plus, le propos ne porte pas sur des questions méthodologiques. Bourdieu précise d'ailleurs que les reproches techniques, portant par exemple sur la constitution des échantillons, ne sont « dans l'état actuel des moyens utilisés par les offices de production de sondages », « guère fondé[s] ». Il va focaliser son intervention sur la déconstruction de trois postulats, qui fondent et justifient l'utilisation des sondages.

Si ces critiques peuvent sembler intuitives, ou du moins familières, c'est qu'elles ont en grande partie été popularisées par Pierre Bourdieu, qui les formule lors d'une conférence en 1972, à Arras, intitulée « L'opinion publique n'existe pas ». Le texte sera publié un an plus tard (Bourdieu, 1973) (il est aujourd'hui librement accessible sur Internet). Au-delà des frontières du champ académique, les thèses qu'il y développe ont été largement intégrées et utilisées par la gauche militante. Là non plus, le propos ne porte pas sur des questions méthodologiques. Bourdieu précise d'ailleurs que les reproches techniques, portant par exemple sur la constitution des échantillons, ne sont « dans l'état actuel des moyens utilisés par les offices de production de sondages », « guère fondé[s] ». Il va focaliser son intervention sur la déconstruction de trois postulats, qui fondent et justifient l'utilisation des sondages.

Le premier postulat consiste à affirmer que « tout le monde peut avoir une opinion ». Le second met en avant que « toutes les opinions se valent ». Le troisième, enfin, est un postulat implicite qui prend pour acquis qu'il y aurait un « accord sur les questions qui méritent d'être posées ».

Détaillons succinctement ces différentes assertions. Dans le premier cas, Bourdieu reproche aux producteurs de données d'opinion de ne pas tenir compte des non-réponses. Ces dernières auraient cependant une importance capitale, puisqu'elles permettent de mettre en évidence un défaut de « compétence » des individus. L'étude de ces non-réponses permettrait de dévoiler les inégalités de compétences et apporteraient donc des résultats en soi. Plus largement, le problème des sondages est qu'ils supposent que les personnes ont une opinion sur tous les problèmes qui leur sont soumis, ce que conteste Bourdieu. En ce sens, le sondage ne serait pas opération de collecte ou de mesure, mais bien une action de « production » d'opinions qui n'existeraient pas sans son intervention. Enfin, ce premier postulat masque le fait que chaque personne n'investit pas la même chose dans sa réponse. L'opinion publique serait donc un artefact puisqu'elle agrégerait des données hétérogènes.

Le second postulat, mis en cause par Bourdieu, avance que toutes les opinions ont la même valeur. Or, comme nous avons pu le voir précédemment, tous les individus ne possèdent pas le même niveau d'influence ni le même niveau d'information. En matière de nucléaire, par exemple, le sondage met ainsi sur un pied d'égalité la chercheuse au Commissariat à l'énergie atomique, le militant très informé de la cause écologique, et la personne lambda ne s'étant jamais intéressée à la question. Cette opération, une fois de plus, ne peut conduire, pour Bourdieu, qu'à la production d'un artefact.

Le troisième et dernier postulat est d'ordre plus politique. Il suppose qu'il y aurait un consensus sur les questions qui doivent être posées. Loin d'être évidente, cette hypothèse est en réalité très discutable, car en posant une question, on en impose la thématique dans le débat public. Or, les luttes politiques montrent qu'un tel consensus n'existe pas. Le sondage est donc, aux yeux de Bourdieu, une manière, pour une élite qui a les moyens d'en commander, d'imposer ses problématiques à la société.

Ce n'est pas l'existence d'une opinion publique qui est niée, mais simplement l'opinion « sous la forme […] que lui prêtent ceux qui ont intérêt à affirmer son existence ». En revanche Bourdieu distingue deux modalités distinctes de réponses aux questionnaires : d'un côté ce qu'il nomme « opinion » (ou « opinion constituée mobilisée »), c'est-à-dire un « discours constitué prétendant à la cohérence », et de l'autre des « dispositions ». Alors que « l'opinion » se fonde sur la compétence politique, la raison, le savoir, les dispositions font appel à des références inconscientes, qui peuvent être de l'ordre de l'esthétique, du sport ou des préférences économiques.

En conclusion de sa conférence, il affirme : « Je dis simplement que l'opinion publique dans l'acception implicitement admise par ceux qui font des sondages d'opinion ou ceux qui en utilisent les résultats, je dis simplement que cette opinion-là n'existe pas ».

Les sondages en France

L'essor des sondages et leurs mutations

Il est intéressant de constater, en contextualisant son intervention, que Bourdieu s'exprime à une période où les sondages sont assez peu développés. En effet, en 1972, en plus de l'Ifop et la Sofres, seul BVA est présent sur le marché et ne produit pas encore d'études politiques.

La situation est aujourd'hui bien différente, les sondages s'étant considérablement multipliés. Pour reprendre les mots de Patrick Lehingue (2007), on pourrait dire qu'ils font maintenant « partie de ces pratiques sociales qui, à force d'être inlassablement répétées, se sont progressivement banalisées, jusqu'à ne plus susciter qu'une forme polie d'indifférence ».

A titre d'illustration, entre 1945 et 1963, on recensait 450 sondages par an dans le monde, soit environ 8 000, dont 3 000 en Europe continentale. En 1983, on pouvait en décompter 500 uniquement en France et 721 en 1991. En 2017, selon un rapport de la Commission nationale des sondages, 560 sondages ont été publiés sur la seule thématique de l'élection présidentielle.

Cette inflation du nombre des sondages médiatisés est d'autant plus impressionnante que la majorité des enquêtes d'opinion ne sont jamais publiées. Elles constituent une source d'information que les clients des instituts se gardent bien de diffuser et utilisent pour réaliser leurs stratégies (électorales ou commerciales), leurs investissements, etc.

Les sondages se sont donc considérablement développés et répandus depuis leur création. Mais si le secteur a connu des évolutions dans les modes de recueil, les instruments statistiques (logiciels, outils de traitement...) ou les questions posées, la méthode elle-même n'a quasiment pas évolué, si bien que l'on ne peut parler de « révolution » dans la manière de construire les sondages depuis leur apparition. De nombreux ajustements ont cependant dû être effectués par les sondeurs depuis l'invention de l'instrument dans les années 1920-1930. Ces derniers ont pu être d'ordre technique (intégrer les téléphones mobiles lors de leur apparition alors même qu'il n'existait pas de fichier spécifique comme les pages blanches) ou plus politiques (répondre aux critiques sur la formulation des questions, en publiant celles-ci sur leur site Internet). Plus récemment, depuis une quinzaine d'années, le secteur connaît de très fortes mutations, notamment grâce au développement d'Internet. En lieu et place de la traditionnelle passation en « face à face » ou du questionnaire administré par téléphone, les personnes sont ainsi aujourd'hui, dans la majorité des cas, directement interrogées par Internet. Cela permet de réduire sensiblement les coûts mais aussi les délais de production d'un sondage. Si cette méthode « on-line » est souvent critiquée pour son biais d'échantillonnage, elle semble cependant plus fiable pour étudier les opinions politiques, les enquêtés se sentant généralement plus libres d'exprimer leurs opinions face à un écran que directement à une personne physique ou une voix au téléphone. Chaque mode de recueil comporte donc avantages et inconvénients qu'il convient de bien mesurer pour définir la méthode la plus adaptée à sa problématique.

Au cours de ce mouvement d'explosion du nombre d'études réalisées par Internet, certaines entreprises se sont spécialisées dans la constitution de « panels », c'est-à-dire d'un « fichier » de personnes rapidement mobilisables pour répondre à des sondages. La croissance du secteur des sondages conduit donc les instituts et les professionnels à s'adapter et à se spécialiser. Elle a également conduit la législation à évoluer, indicateur supplémentaire du poids qu'ont pris les sondages dans notre société.

La première loi sur les sondages est votée en 1977. Elle ne porte pas sur l'activité commerciale des instituts mais entend réguler la publication des sondages par les médias. Elle concerne uniquement les scrutins politiques et repose sur l'argument que les sondages contreviennent au principe du vote individuel. La loi met également en place une Commission des sondages dont l'objet est « d'empêcher que la publication de sondages électoraux vienne influencer ou perturber la libre détermination du corps électoral ». Cette commission, aux pouvoirs très limités, va imposer qu'une fiche technique accompagne chaque publication de sondage et qu'une notice détaillant les conditions de production du sondage lui soit remise en cas diffusion de celui-ci. Enfin, c'est cette même loi de 1977 qui interdit la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion la semaine précédant un scrutin ainsi que le jour même de l'élection.

La loi est modifiée en 2002, réduisant la période de réserve à la veille du scrutin, c'est-à-dire au vendredi minuit, délai toujours en vigueur aujourd'hui. La dernière réforme législative au sujet des sondages à ce jour est celle de 2016 qui étend le périmètre d'application de la loi de 1977 : elle ne concerne plus uniquement les sondages « ayant un lien direct ou indirect avec le scrutin », mais également ceux « portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral ». La nouvelle formulation permet ainsi une interprétation selon laquelle presque tous les sondages peuvent être concernés par la loi.

Les sondeurs sont donc aujourd'hui fortement insérés dans le paysage économique et social. De plus en plus d'établissements d'enseignement proposent d'ailleurs des formations spécialisées dédiées à la pratique du sondage.

En perpétuelle évolution, les sondeurs doivent à présent faire face à de nouveaux défis, en intégrant deux éléments : la banalisation des sondages et la lassitude que cela peut engendrer d'une part, les opportunités ouvertes par les mutations du numériques d'autre part. Cela conduit les instituts à adopter des stratégies en apparence opposées que sont le recours à des méthodes plus qualitatives (« focus group » [2], sondages délibératifs) et l'intégration des big data et des réseaux sociaux comme terrain de recueil de l'opinion.

Les nouveaux acteurs de l'opinion publique

Depuis peu, de nouveaux acteurs sont venus concurrencer le sondage comme mode de recueil de l'opinion publique (Kotras, 2018). Il s'agit des entreprises dites de « web listening », « web intelligence » ou encore « social media listening ». À l'inverse du sondage, qui suscite l'opinion des individus à l'aide d'un questionnaire, ces sociétés se proposent de traiter directement les « opinions » sur le web, qui se présentent sous la forme de millions de données disponibles en ligne : publications sur les réseaux sociaux, discussions sur les forums, billets de blog, commentaires postés sur des sites marchands ou des médias numériques, etc. Pour ses défenseurs, cette méthode comporte trois principaux atouts par rapport aux sondages. D'abord, en l'absence d'interaction entre l'enquêteur et l'enquêté, ce dernier n'est soumis à aucune imposition de problématique. Son opinion est donc jugée plus « pure » car « spontanée ». Le deuxième avantage de ces méthodes réside dans le fait qu'elles permettent de dépasser la frontière entre qualitatif et quantitatif. Reposant sur des logiciels sophistiqués, elles offrent la possibilité de traiter les données recueillies de manière quantitative (combien de fois ma marque / le nom de telle candidate a-t-elle/il été cité/e ?) mais aussi qualitatives (les publications associées à ma marque / telle candidate sont-elles positives ou négatives ?). Enfin, grâce aux technologies utilisées, on peut passer d'une logique de représentativité (sonder un échantillon de la population) à une logique d'exhaustivité (examiner l'ensemble des publications sur un sujet).

Présentées par ses promoteurs comme le modèle idéal de saisie de l'opinion publique, ces techniques nouvelles comportent cependant plusieurs limites de taille. On peut en évoquer trois principales (Boyadjian, 2016). En premier lieu, elles agrègent des données très hétérogènes de manière indifférenciée. Elles vont ainsi recouper des tweets avec des discussions sur des forums spécialisés et des articles de blog quasiment journalistiques. Ensuite, les entreprises de « web listening » privilégient une analyse des flux plutôt que des individus. Elles s'intéressent donc moins à ceux qui disent qu'à ce qui est dit. Le risque est également ici d'agréger des « opinions » qui n'ont en réalité pas le même poids. Enfin, ces méthodes ne permettent pas d'analyser les publications des internautes d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire en rapprochant leurs prises de position à leurs caractéristiques socio-démographiques.

Conclusion

L'opinion publique s'est donnée à voir sous diverses formes au cours de l'histoire. Elle a pu être associée à la rumeur, renvoyer à l'opinion des élites, être perçue comme un danger à surveiller pour le pouvoir, ou devenir un élément d'exercice de la démocratie. Dans tous les cas, la question de l'essence de l'opinion publique est directement corrélée à la manière dont on la mesure.

Peut-être doit-on accepter alors que le débat ne porte pas tant sur l'existence ou non de l'opinion publique et reconnaître le caractère toujours « politique » de cet objet. En ce sens, il s'agirait d'apprendre aux jeunes générations à « questionner » les questions, interroger les résultats, interpréter les données d'opinion et s'informer sur leurs conditions de production. Dans ce cadre alors, les données d'opinions peuvent devenir un élément utile (parmi d'autres) pour comprendre et appréhender le monde social.

Hugo Touzet, doctorant en sociologie au Gemass, Sorbonne Université.

Nous remercions vivement Boris Gobille et Philippe Riutort pour la relecture scientifique de cet article, dont le contenu n'engage que son auteur.

Références bibliographiques

Blondiaux L. (1998), La fabrique de l'opinion. Une histoire sociale des sondages, Paris, Seuil.

Blondiaux L. (1997), Ce que les sondages font à l'opinion publique, Politix, vol. 10, 37, 1997/1, Télévision et politique, p. 117-136.

Bourdieu P. (1973), L'opinion publique n'existe pas, Les temps modernes, 318, p. 1292-1309.

Boyadjian J. (2016), Analyser les opinions politiques sur Internet. Enjeux théoriques et défis méthodologiques, Paris, Dalloz.

Champagne P. (1990), Faire l'opinion. Le nouveau jeu politique, Paris, Éditions de Minuit.

Converse P. (1970), Attitudes and Non Attitudes. Continuation of a Dialogue, in Tufte E. R. (ed.), The Quantitative Analysis of Social Problems, Reading, Addison-Wesley Pub.

Didier E. (2012), Histoire de la représentativité statistique : quand le politique refait toujours surface, in Selz M. (dir.), La représentativité en statistique, Ined éditions, p. 15-30.

Farge A. (1992), Dire et mal dire. L'opinion publique au XVIIIe siècle, Paris, Seuil.

Fishkin J. (1991), Democracy and Deliberation. New Directions for Democratic Reform, New Haven, Yale University Press.

Ginsberg B. (1986), The Captive Public. How Public Opinion Promotes State Power, New York, Basic Books.

Katz E., Lazarsfeld P. (1955), Personal influence : The Part Played by People in the Flow of Mass Communications, New York, The Free Press.

Kotras B. (2018), La Voix du web. Nouveaux régimes de l'opinion sur Internet, Paris, Seuil, La République des idées.

Lehingue P. (2007), Subunda : coups de sonde dans l'océan des sondages, Paris, Éditions du Croquant.

Rodgers L. (1949), The Pollsters. Public Opinion, Politics and Democratic Leadership, New York, Alfred Knopf.

Stoetzel J. (1948), Les sondages d'opinion publique, Paris, Éditions du Scarabée.

Théry J. (2003), Fama : l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (XIIe-XIVe siècle), in Lemesle B. (éd.), La preuve en justice : de l'Antiquité à nos jours, Presses universitaires de Rennes.

Notes

[1] Les agriculteurs américains avaient pour habitude de lancer quelques brins de paille en l'air pour déterminer le sens du vent. C'est de cette pratique que serait issue l'expression « vote de paille ».

[2] Un « focus group » (ou parfois « entretien collectif ») est une méthode qui consiste à réunir dans une même salle un groupe de personnes sélectionnées pour leurs caractéristiques socio-démographiques (avec ou sans enfant, de telle tranche d'âge, sympathisant de telle formation politique, etc.) pour les faire échanger et discuter collectivement de thématiques spécifiques. Le sondeur (que l'on appelle dans ce cas un « qualitativiste ») est muni d'un « guide d'animation » et oriente la discussion sur ces thématiques, préalablement définies en accord avec le client. Il est ensuite remis un rapport au client sur les éléments saillants qui auront émergé. Très utilisée en marketing (pour tester un nouveau produit sur un panel de consommateurs par exemple), cette méthode est aussi très prisée du personnel politique qui s'en sert pour tester des traits d'image ou des éléments programmatiques.

Pour aller plus loin

Jayet C., Bagur T., Touzet H. (2020), Sociologie de l'opinion publique, PUF, Manuels hors collection « Sociologie et Sciences de l'éducation » (276 p.).

Photo George Gallup : ©Wikipedia George Gallup