Les effets de l'immigration sur l'emploi et les salaires dans les pays d'accueil.

Marine de Talancé est maîtresse de conférences en économie à l'Université Gustave Eiffel (laboratoire ERUDITE). Ses principaux domaines de recherche sont l'économie du développement, l'économie de l'éducation, les migrations, l'évaluation des politiques publiques et la microéconométrie.

Introduction

Contrairement à une idée reçue, l'immigration n'a pas connu une explosion spectaculaire ces dernières décennies à l'échelle mondiale. Bien que le nombre de migrants internationaux, c'est-à-dire ceux qui traversent une frontière, soit passé de 93 millions en 1960 à 281 millions en 2020, cette hausse reste proportionnelle à l'augmentation de la population mondiale. Les migrants internationaux représentent 3 % de la population mondiale, une proportion relativement stable depuis 1960 [1].

Encadré 1 : Définitions et mesures de l'immigration

Selon l'INSEE, un immigré est une personne née étrangère dans un pays étranger et résidant en France. Cette définition exclut donc les personnes nées françaises à l’étranger mais inclut celles nées étrangères à l'étranger, résidant en France et ayant acquis la nationalité française (les étrangers naturalisés). La qualité d'immigré est donc permanente et ne dépend pas de la nationalité actuelle de la personne. En 2022, 35 % des immigrés avaient la nationalité française.

Cette définition concerne uniquement les immigrés de première génération, excluant ainsi les descendants d'immigrés, aussi parfois appelés immigrés de deuxième génération, c'est-à-dire ceux nés en France et ayant au moins un parent immigré.

En France, l'INSEE mesure le nombre d'immigrés et d'étrangers à partir des recensements de la population. Ces recensements portent sur les personnes résidant en France depuis au moins douze mois ou prévoyant de s'y installer pour douze mois ou plus. Cela inclut potentiellement les personnes en situation irrégulière. Les données du recensement étant déclaratives, elles peuvent être sujettes à des biais de déclaration ou de mémoire.

D'autres sources et services statistiques utilisent une définition différente de celle de l'INSEE, ce qui peut mener à des chiffres légèrement différents, même si les ordres de grandeur restent comparables. Ainsi, les statistiques de la division population des Nations Unies se basent sur les « foreign-born » ou « foreign population » qui incluent toutes les personnes nées à l'étranger, même celles qui avaient la nationalité de leur pays de résidence actuel à la naissance. Cette définition plus large tend donc à surestimer l'immigration par rapport à la définition de l'INSEE.

Les définitions ci-dessus font référence à la migration internationale, c'est-à-dire les mouvements de population qui impliquent une traversée des frontières. La migration interne correspond aux mouvements de population à l'intérieur des pays, qui sont beaucoup plus fréquents.

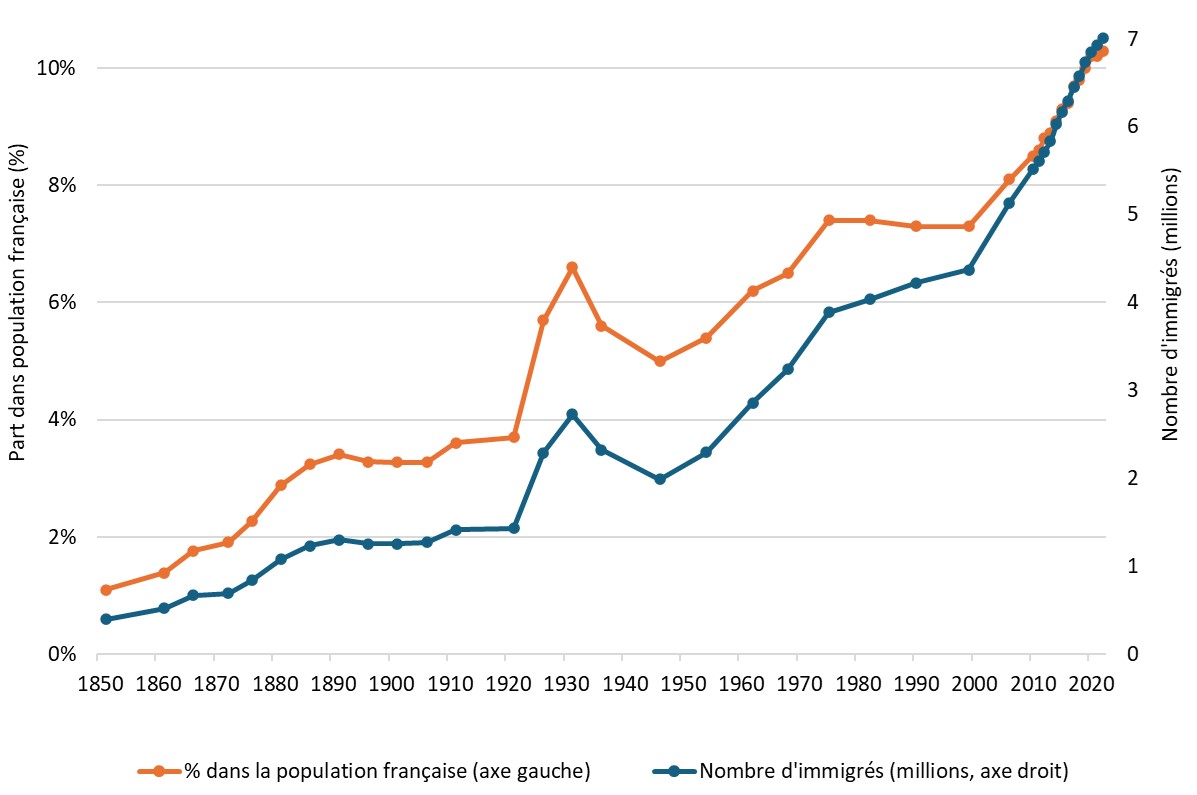

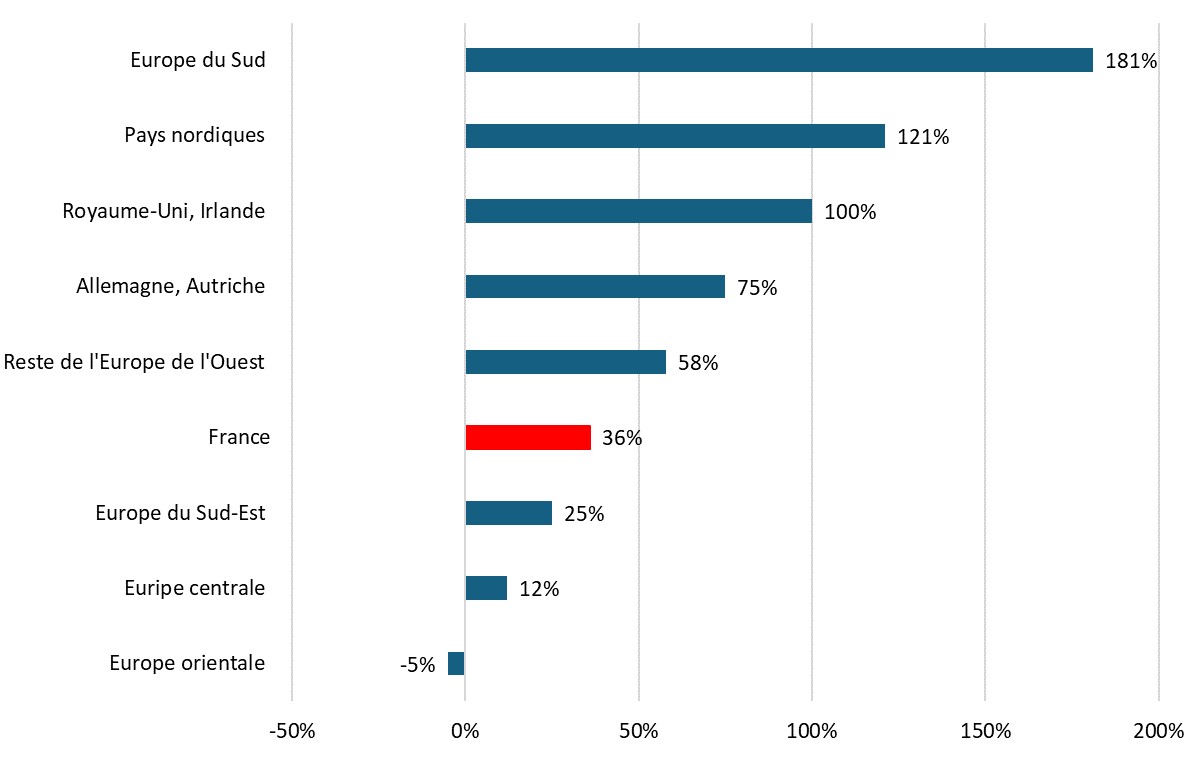

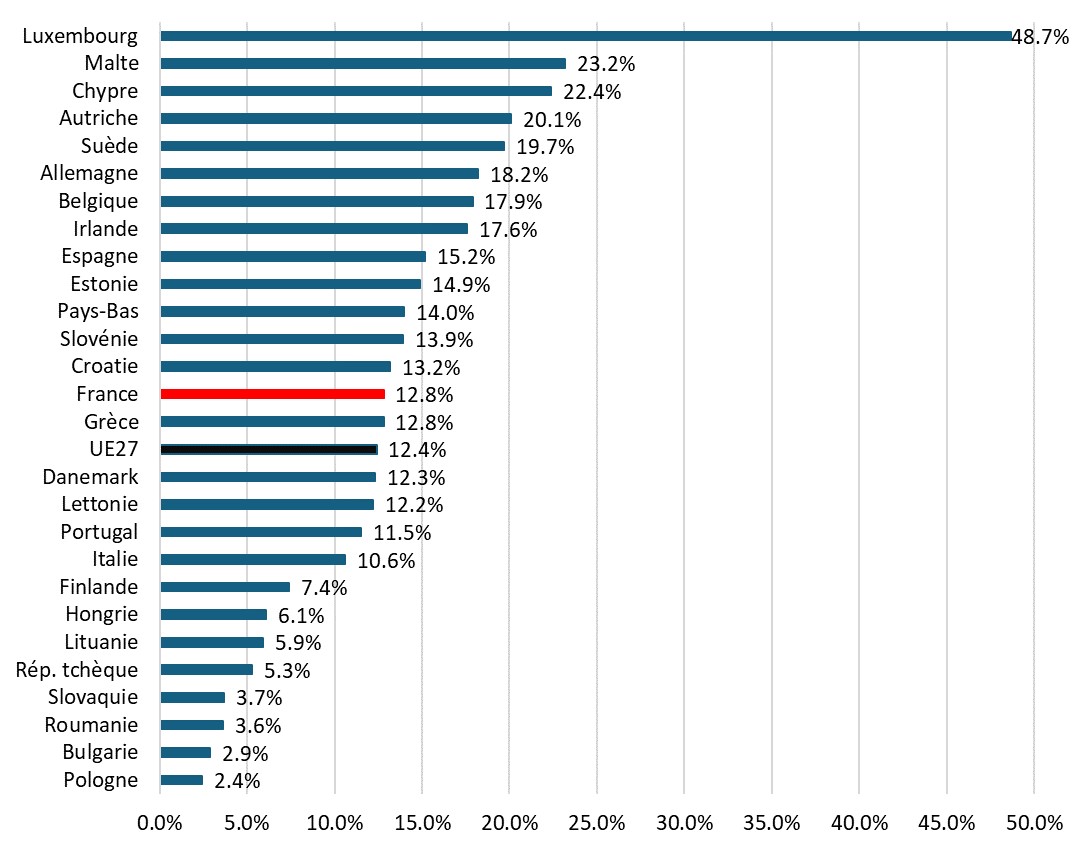

Les flux migratoires ont néanmoins évolué, notamment en Europe, qui est passée, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'une région d'émigration à une terre d'accueil pour les migrants (de Haas, 2023). Au cours des dernières décennies, la part de la population immigrée dans les pays développés a considérablement augmenté, passant de 8,7 % à 12,4 % entre 2000 et 2020 [2]. La France n'échappe pas à cette tendance avec 7 millions d'immigrés, soit 10,3 % de la population française contre 7,3 % en 2000 (Figure 1). Toutefois, la hausse de l'immigration en France a été plus modérée que dans le reste de l'Europe occidentale (Figure 2), et la proportion de personnes nées à l'étranger reste dans la moyenne de l'Union européenne (Figure 3).

Figure 1 : Nombre et part des immigrés dans la population française de 1850 à 2022.

Cliquez sur les images pour agrandir les figures.

Notes : Le nombre d'immigrés avant 1921 a été reconstitué en additionnant les étrangers et les Français naturalisés. Les données pour 2021 et 2022 sont provisoires.

Lecture : En 2022, la part de la population immigrée représente 10,3 % de la population totale.

Champs : France métropolitaine de 1921 à 1982, France hors Mayotte de 1990 à 2013 et y compris Mayotte à partir de 2014.

Source : Recensements de la population (INSEE).

Figure 2 : Evolution du nombre d’immigrés en Europe depuis 2000.

Notes : Europe du Sud : Portugal, Espagne, Andorre, Italie, Saint-Marin, Malte et Grèce. Pays nordiques : Danemark, Suède, Norvège, Finlande, îles Féroé, Islande. Reste de l’Europe de l’Ouest : Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse. Europe du Sud-Est : Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Serbie, Bosnie, Albanie, Monténégro, Macédoine du Nod. Europe centrale : pays baltes, Pologne, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, Slovénie, Croatie. Europe orientale : Russie, Bélarus, Ukraine.

Lecture : entre 2000 et 2020, le nombre d’immigrés résidant dans les pays d’Europe du Sud a augmenté de 181 %.

Source : Héran (2023) à partir des données de 2020 de la division population de l’ONU.

Figure 3 : Part de la population née à l’étranger en Europe en 2021.

Notes

Note : La population née à l’étranger inclut des personnes nées françaises à l’étranger, donc qui ne sont pas considérées comme immigrées selon l’INSEE.

Lecture : En 2021, 12,8% de la population résidant en France est née à l’étranger.

Champ : Pays de l’Union européenne à 27 (UE27), population au 1er janvier 2021.

Source : Eurostat, extraction mars 2022.

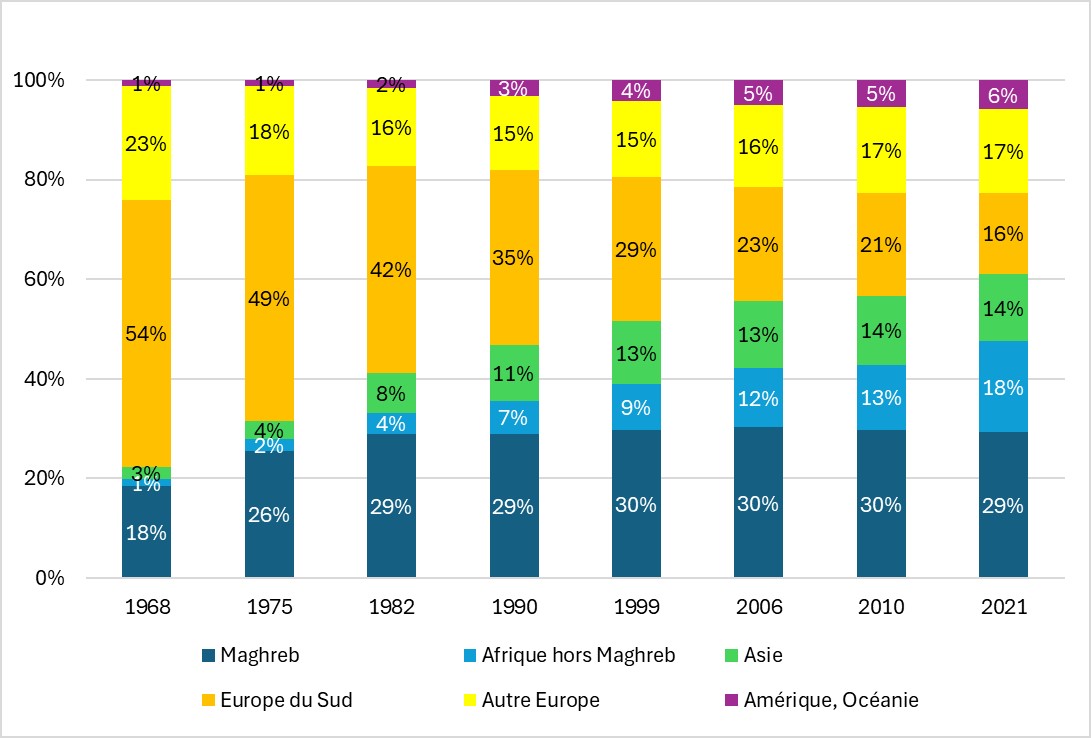

Il convient également de noter que les caractéristiques de la population immigrée ont évolué en France. Notamment, cette population est désormais plus féminine, plus diplômée et davantage motivée par des raisons économiques ou les études que par le passé (France Stratégie, 2019). Les immigrés arrivés récemment proviennent aussi de régions plus diverses (Figure 4). Alors que la part des immigrés originaires d'Europe du Sud a diminué depuis les années 1960 et que celle des personnes originaires du Maghreb est restée stable depuis les années 1980, on observe une augmentation des arrivées en provenance d'Asie et d'Afrique hors Maghreb.

Figure 4 : Origine des immigrés en France entre 1968 et 2021.

Cliquez sur l'image pour agrandir la figure.

Lecture : En 2021, 29 % des immigrés vivant en France sont originaires du Maghreb.

Champ : France métropolitaine de 1968 à 1990, France hors Mayotte de 1999 à 2013, France depuis 2014, personnes immigrées.

Source : Insee, base Saphir (1968 à 1999), recensements de la population (2006 et 2010) et estimations de population (2021).

L'augmentation de l'immigration observée dans certains pays suscite de nombreuses questions et alimente les débats, en particulier concernant ses effets potentiels sur l'économie et le marché du travail dans les pays d'accueil. Une crainte récurrente repose sur l'idée que l'immigration dégraderait les conditions de travail des natifs par une pression à la baisse sur les salaires et/ou augmenterait le chômage. Cette problématique, centrale dans le débat public, a été largement étudiée par des économistes dont les recherches offrent des éclairages précieux pour les décideurs politiques et peuvent guider l'élaboration de politiques publiques adaptées.

Les mécanismes à l'œuvre

Un des premiers effets des flux migratoires est l'augmentation de la population active dans le pays d'accueil, d'autant plus que la majorité des immigrés sont en âge de travailler. A court terme, le stock de capital restant fixe [3], cet accroissement de l'offre de travail réduit le capital disponible par travailleur. Cela diminue temporairement la productivité du travail et donc les salaires moyens. Cette situation est illustrée par un modèle simple tel que celui décrit dans l'encadré 2. Si l'emploi total augmente dans le pays, l'emploi des travailleurs natifs peut néanmoins diminuer. Cela peut se produire si la baisse des salaires incite certains travailleurs natifs à se retirer du marché du travail [4] ou si les salaires sont rigides à la baisse en raison des protections existant sur le marché du travail, comme le salaire minimum ou la présence de syndicats. Dans ce contexte, l'ajustement à la hausse de l'offre de travail se fait en partie par une baisse de l'emploi des natifs.

Encadré 2 : Modèle simple de l'impact de l'immigration sur le marché du travail

Partons d'un modèle simple dans lequel nous faisons l'hypothèse que l'offre de travail est inélastique (la quantité de travail proposée est fixe quel que soit le salaire) et qu'il n'y a qu'un seul type de travailleur. On néglige alors le fait que les travailleurs immigrés et natifs peuvent être hétérogènes et, notamment, avoir des compétences différentes.

Avant les flux migratoires, il y a N travailleurs non immigrés dans l'économie. L'offre de travail est représentée par O1, la demande de travail par D1 et le salaire d'équilibre par w1 (graphe 1). La production totale dans l'économie est représentée par l'aire A+B+C, sous la courbe de demande de travail. En effet, la surface totale sous la courbe peut être calculée comme la somme des productivités marginales de chaque travailleur, soit la production totale. Une partie de cette production revient aux travailleurs sous forme de revenus (aire B+C, N x w1) et une partie est reversée aux détenteurs du capital (aire A).

L'arrivée de migrants dans le pays augmente le nombre de travailleurs dans l'économie, déplaçant ainsi l'offre de travail de O1 à O2. L'emploi a donc augmenté (M travailleurs en plus) et la production totale a augmenté (aire A+B+C+D+E, soit une augmentation de E+D). Le salaire a quant à lui baissé, passant de w1 à w2. La part de la production qui revient aux travailleurs non immigrés sous forme de revenus a donc baissé (aire C, soit une perte correspondant à l’aire B). Les immigrés reçoivent des revenus équivalent à l'aire D. La part allant aux détenteurs du capital a augmenté (aire A+B+E) car ils récupèrent la part perdue par les travailleurs non immigrés (rectangle B) ainsi qu'une partie de la hausse de la production due à l'immigration (triangle E). Dans l'hypothèse que les immigrés arrivés ne détiennent pas de capital, ce dernier restant aux mains de la population non immigrée, la situation s'est globalement améliorée pour les natifs (gain net représenté par le triangle E, appelé « surplus d’immigration ») et on observe une redistribution des ressources des travailleurs vers les détenteurs du capital.

A long terme, la hausse de l'offre de travail et la baisse des salaires entraînent une hausse des rendements du capital. Le stock de capital a alors tendance à augmenter, ce qui améliore la productivité et la demande de travail qui passe de D1 à D2. Si l'offre du capital est parfaitement élastique, les salaires reviennent à leur niveau initial d'équilibre.

Graphe 1 : Représentation graphique de l'impact de l'immigration sur le marché du travail.

Cliquez sur l'image pour agrandir le graphe.

Source : Marine de Talancé, à partir de Glitz (2014).

Ce raisonnement, qui nourrit les inquiétudes sur l'impact de l'immigration pour les travailleurs natifs, repose sur des hypothèses restrictives. Tout d'abord, une main d'œuvre plus abondante et relativement bon marché peut représenter une opportunité pour les entreprises, leur permettant de produire à des coûts réduits et d'utiliser leurs machines et équipements de manière plus efficiente. Les rendements du capital augmentant, les entreprises sont incitées à investir davantage. Cette accumulation du capital améliore la productivité et pousse les entreprises à embaucher plus de travailleurs, ce qui se traduit donc par une hausse de la demande de travail.

De plus, un écueil courant consiste à considérer que la demande de travail est fixe. En réalité, l'économie et les marchés du travail se développent avec l'augmentation de la population, qu'elle soit due à l'accroissement naturel de cette dernière ou à l'immigration. Les immigrés ne sont pas uniquement des travailleurs, mais aussi des consommateurs qui dépensent leurs revenus pour acheter des biens et services, stimulant ainsi les profits des entreprises qui produisent ces biens et services, ce qui incite les entreprises à augmenter leur production et donc à embaucher davantage. Les nouveaux travailleurs embauchés dépensent à leur tour leur salaire, offrant une fois de plus de nouveaux débouchés aux entreprises, ce qui les pousse à créer encore plus d'emplois. L'immigration peut donc contribuer à accroître la taille du « gâteau économique » et générer de nouveaux emplois. Ainsi, à long terme, les effets négatifs initiaux de l'immigration sur les salaires et l'emploi des natifs peuvent être atténués, voire annulés.

La deuxième grande limite de ce raisonnement repose sur le fait qu'il étudie l'effet moyen de l'immigration, en supposant que les travailleurs sont homogènes. En réalité, les travailleurs diffèrent par leurs compétences, leur niveau d'éducation, leur expérience, ainsi que par les métiers ou les tâches qu'ils exercent. Il n'existe donc pas un marché du travail unique, mais plusieurs segments distincts. Dès lors, les effets de l'immigration dépendent du degré de substituabilité entre les natifs et les immigrés. Il est par exemple peu probable que l'immigration de travailleurs agricoles, d'employés de maison ou de travailleurs dans la restauration ait un impact sur les salaires et l'emploi des professions telles que les enseignants, les comptables ou les fonctionnaires locaux.

Il est donc important de distinguer les situations et de s'intéresser à la structure des populations locales et immigrées. Plus précisément, les natifs ayant des caractéristiques similaires à celles des immigrés se retrouvent en concurrence avec eux, ce qui peut entraîner une baisse de leurs salaires ou de leurs chances d'être en emploi. En revanche, les travailleurs dont les caractéristiques sont complémentaires à celles des immigrés peuvent voir leur situation s'améliorer. Prenons l'exemple d'une migration de personnes peu qualifiées travaillant dans la restauration. L'arrivée de travailleurs migrants occupant des postes tels que plongeurs, cuisiniers, serveurs ou livreurs augmente la capacité des restaurants à accueillir davantage de clients, ce qui favorise la création d'emplois pour les cadres supérieurs du secteur et accroît les revenus des propriétaires. De plus, cela peut permettre aux clients de manger au restaurant ou de se faire livrer des repas à des prix abordables, leur laissant plus de temps pour se consacrer à leur travail et accroître leur productivité. De façon plus large, l'immigration augmente la diversité des compétences disponibles sur le marché du travail et de ce fait génère de nouvelles possibilités pour produire des biens et des services.

Dès lors que les flux migratoires affectent de façon différenciée les populations locales, cela va modifier les salaires relatifs. Par exemple, si les immigrés sont majoritairement peu qualifiés, les salaires - et/ou l'emploi - des non-immigrés peu qualifiés diminuent, tandis que ceux des qualifiés augmentent [5], creusant ainsi les inégalités salariales. A l'inverse, si les immigrés sont plus qualifiés, les inégalités salariales ont tendance à baisser. L'immigration a donc des effets redistributifs qui peuvent persister dans le temps, créant des gagnants (travailleurs natifs complémentaires) et des perdants (travailleurs natifs substituables).

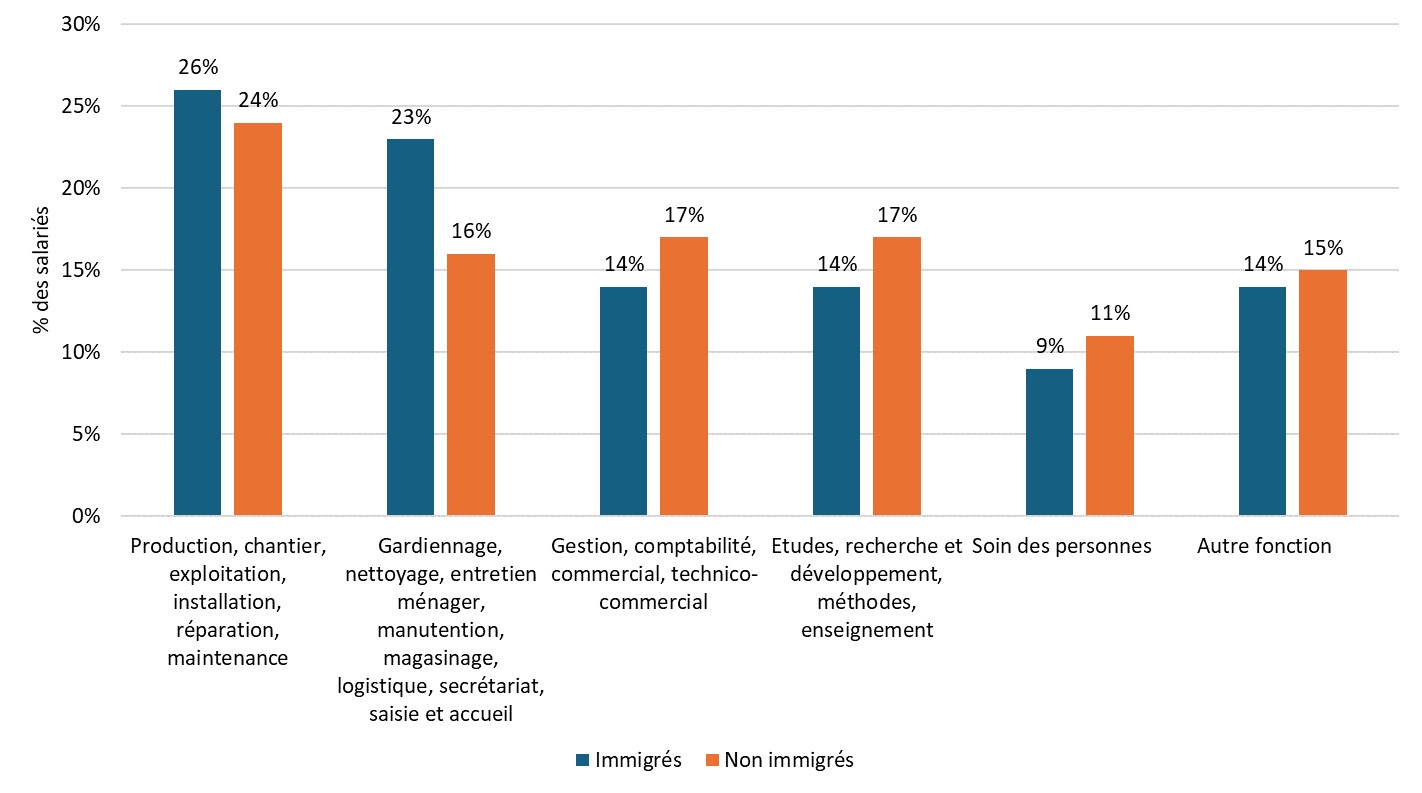

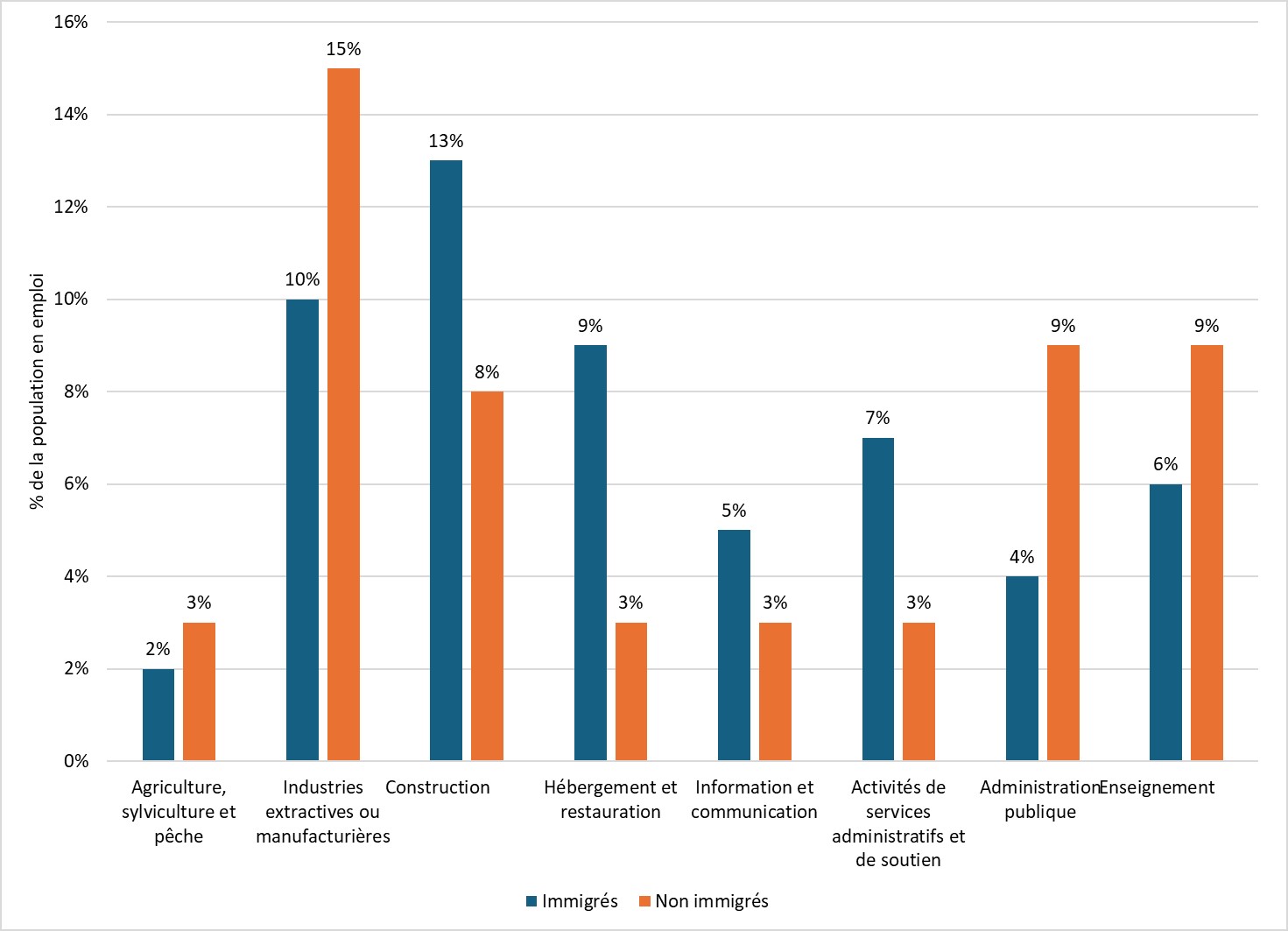

Enfin, si les immigrés occupent des emplois non pourvus par la main d'œuvre non immigrée, l'immigration améliore le fonctionnement du marché du travail. Cela se produit notamment si les immigrés occupent des métiers en tension. A ce titre, il est essentiel de noter que l'immigration est généralement une réponse à une pénurie de main d'œuvre dans des secteurs spécifiques. Dès lors, les immigrés ne sont pas en concurrence avec des travailleurs natifs pour les mêmes emplois ou tâches (de Haas, 2023). En France, il semble que ce soit le cas, puisque les immigrés et natifs n'exercent souvent pas les mêmes fonctions, et pas dans les mêmes secteurs (Figures 5 et 6). Les immigrés occupent davantage des métiers exposés à des conditions de travail contraignantes, peu attractifs pour les non-immigrés (ouvriers non qualifiés par exemple), ou des métiers en tension (cadres du bâtiment et des travaux publics par exemple) (DARES, 2021).

Figure 5 : Fonctions principales des immigrés et non-immigrés en France.

Cliquez sur les images pour agrandir les figures.

Lecture : 26% des immigrés salariés exercent une fonction dans le domaine « Production, chantier, exploitation, installation, réparation, maintenance » contre 24% des non immigrés.

Note : Pourcentages pondérés. Les immigrés sont les personnes nées étrangères à l'étranger (première génération). Les non immigrés ici sont les personnes qui ne sont ni immigrées, ni originaires d'Outre-mer et descendant de deux parents non immigrés et non originaires d'Outre-mer.

Champ : Individus âgés de 17 à 60 ans, salariés.

Source : Marine de Talancé, Enquête TeO2, Ined-Insee, 2019-2020.

Figure 6 : Secteurs d’activité des immigrés et non-immigrés en France.

Lecture : 10% des immigrés ayant un emploi sont employés dans un établissement appartenant au secteur « Industries extractives ou manufacturières » contre 15% des non immigrés.

Note : Pourcentages pondérés. Les immigrés sont les personnes nées étrangères à l'étranger (première génération). Les non immigrés ici sont les personnes qui ne sont ni immigrées, ni originaire d'Outre-mer et descendant de deux parents non immigrés et non originaires d'Outre-mer. Les secteurs sélectionnés sont ceux pour lesquels des différences significatives entre immigrés et non immigrés sont observées.

Champ : Individus âgés de 17 à 60 ans en emploi.

Source : Marine de Talancé, Enquête TeO2, Ined-Insee, 2019-2020.

Les enseignements des études empiriques

Théoriquement, les effets de l'immigration sur le marché du travail sont donc beaucoup plus complexes qu'ils n'y paraissent initialement. Que révèlent les études empiriques ? Quantifier ces effets n'est pas une tâche aisée puisqu'il est par définition impossible d'observer ce que seraient les salaires et l'emploi des natifs en l'absence de flux migratoires. Les chercheurs ont recours à diverses méthodes complémentaires afin de pallier ce manque de contrefactuel (Encadré 3).

De manière générale, ces études montrent qu'à long terme, une fois que le capital physique s'est ajusté à la croissance de la population active, les effets de l'immigration sur le salaire moyen et les perspectives d'emploi des natifs sont neutres ou légèrement positifs (Edo, 2019 ; France Stratégie, 2019). Néanmoins, ces ajustements peuvent prendre du temps, provoquant sur le court terme des effets potentiellement négatifs, notamment en cas d'épisodes migratoires soudains et non anticipés. Il apparaît aussi que l'immigration n'affecte pas toute la population de manière uniforme, générant des effets redistributifs.

Ces effets varient selon la composition de la population migrante, notamment en termes de compétences. Un afflux d'immigrés avec des compétences similaires à celles des travailleurs natifs peut exercer une pression à la baisse sur les salaires de ces derniers, accentuant la concurrence sur le marché du travail. À l'inverse, les natifs aux compétences complémentaires bénéficient généralement de la présence d'immigrés, ce qui peut améliorer leur situation. En modifiant la structure des salaires, l'immigration crée ainsi des gagnants et des perdants parmi les travailleurs natifs, illustrant son impact redistributif.

Encadré 3 : Mesurer l'impact de l'immigration sur le marché du travail.

Identifier l'impact de l'immigration sur le marché du travail du pays d'accueil représente une tâche complexe car la migration n'est pas un phénomène aléatoire, mais résulte de comportements et de décisions humaines. De ce fait les études empiriques se heurtent à un problème dit d'endogénéité qui mène à confondre corrélation et causalité. Pour illustrer cela, imaginons un pays dans lequel les régions où il y a plus d'immigrés sont les régions où il y a aussi moins de chômage parmi les natifs. Pour autant, il est impossible de conclure que l'immigration cause une baisse du chômage puisque les immigrés ont tendance à s'installer dans des régions où les perspectives d'emploi sont plus favorables. Même si les immigrés ne s’étaient pas installés dans ces régions, le chômage serait a priori plus faible que dans les autres régions. Il s'agit donc d'une corrélation mais pas d'une causalité.

Les chercheurs attentifs à cette difficulté méthodologique ont recours à deux grands types d'approches pour mesurer les effets de l'immigration sur les résidents (Edo, 2019 ; France Stratégie 2019) [6].

Les méthodes « structurelles » se basent sur des modèles théoriques pour ensuite simuler l'effet des migrations sur le marché du travail en comparant des scénarii avec et sans immigration. Les résultats obtenus sont cependant très sensibles aux hypothèses du modèle théorique utilisé [7].

Les méthodes « non structurelles » ne reposent pas sur un modèle théorique préalable pour simuler les effets de l'immigration. Au lieu de cela, elles estiment ces effets à partir des données disponibles. Cela nécessite des données détaillées sur les immigrés et les natifs. Ces méthodes cherchent à établir un contrefactuel crédible, c'est-à-dire une estimation de la situation des non-immigrés en l'absence de migration, ce qui reste un défi méthodologique complexe. Un premier pan de ces études non structurelles, dites spatiales, compare les zones géographiques avec peu ou pas d'immigration à celles où l'immigration est forte. Cette comparaison peut néanmoins souffrir d'un biais d'endogénéité, puisque les zones rejointes par les immigrés peuvent avoir des spécificités propres comme un plus grand dynamisme économique. Un deuxième pan comprend les études par segments du marché du travail. Il compare des groupes de travailleurs définis par leur niveau d'éducation et d'expérience qui sont peu ou pas touchés par l'immigration avec ceux qui le sont davantage. Ces études ne tiennent néanmoins pas compte du fait que les chocs sur un segment du marché du travail peuvent avoir des effets sur les autres segments, omettant ainsi les effets d'équilibre général. Enfin, les expériences naturelles sont aussi une des approches non structurelles utilisées par les chercheurs. Cela consiste à estimer l'impact de vagues d'immigration soudaines, importantes et non anticipées qui sont par définition moins susceptibles de souffrir d'un biais d'endogénéité. Cela consiste à utiliser des épisodes historiques, appelées « expériences naturelles », qui ont entraîné des flux migratoires soudains, importants et non anticipés. Il s'agit alors de comparer l'évolution du marché du travail dans les zones touchées par ces flux avec la situation dans des zones similaires mais non touchées par ces flux. Un cas d'école célèbre dans la littérature économique, étudié notamment par le prix Nobel d’économie David Card, porte sur l'arrivée de 125 000 Cubains en Floride suite à un discours inattendu du président Castro les autorisant à quitter Cuba (Card, 1990) [8]. L'analyse de cet épisode (appelé « exode de Mariel ») a fait couler beaucoup d'encre et ouvert la voie à d'autres études portant sur des épisodes migratoires dans différents contextes et à différentes époques (rapatriement de la population d'origine européenne en France après l'indépendance de l'Algérie, rapatriement des portugais d'Angola et du Mozambique, immigration massive en Israël après la levée des restrictions à l'émigration en URSS, flux migratoires à la chute du mur de Berlin et à la dislocation de la Yougoslavie, arrivée de réfugiés syriens en Turquie, etc.). Ces épisodes migratoires sont néanmoins peu représentatifs de la globalité des flux migratoires car il s'agit souvent de situations d'urgence motivées par des raisons non économiques et, donc, d'immigrés rencontrant potentiellement une plus grande difficulté d'intégration, ce qui peut mener à surestimer les effets négatifs de l'immigration.

Conclusion

L'impact de l'immigration sur le marché du travail des natifs est donc plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Bien qu'à court terme les effets puissent être négatifs, notamment lors de vagues migratoires inattendues, les effets moyens sur le long terme sont globalement neutres, voire positifs. Les travailleurs n'étant pas un groupe homogène, les effets varient selon la composition des flux migratoires et tous les natifs ne seront pas affectés de la même manière. Il est dès lors possible que l'immigration vienne modifier la structure des salaires et les inégalités au sein du pays d'accueil.

La littérature sur l'impact de l'immigration sur le marché du travail dans le pays d'accueil au cours des dernières décennies a permis aux économistes de mieux comprendre les mécanismes d'adaptation des économies aux chocs d'offre. Elle met en évidence que l'emploi disponible n'est pas une quantité fixe, mais qu'il s'ajuste en réponse aux opportunités créées par l'afflux de nouvelles populations.

Références bibliographiques

Card D. (1990),' The Impact of the Mariel Boatlift on the Miami Labor Market ', Industrial and Labor Relations Review, vol. 43, p. 245-257.

DARES (2021), Les métiers des immigrés, document d'études n° 254.

De Haas H. (2023), How migration really works: a factful guide to the most divisive issue in politics, Penguin Random House.

Edo A. (2019), ' The impact of immigration on the labor market ', Journal of Economic Surveys, 33(3), p. 922-948.

Glitz A. (2014), ' The labour market impact of immigration ', Els Opuscles del CREI n° 36.

Héran F. (2023), Immigration : le grand déni, Editions du Seuil, coll. La République des idées.

France Stratégie (2019), L'impact de l'immigration sur le marché du travail, les finances publiques et la croissance, Rapport pour l'Assemblée nationale.

Notes

[1] Historiquement, la part de migrants internationaux était plus importante à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle qu'aujourd'hui, quand des dizaines de millions d'Européens allaient s'installer dans le « nouveau monde » et que les Européens envoyaient des colons, des travailleurs et des esclaves dans leurs colonies (de Haas, 2023).

[2] Données issues de la division population des Nations Unies (extraites le 24/05/2024). Les estimations de l'ONU sont basées sur les statistiques officielles concernant les personnes nées à l'étranger ou la popu lation étrangère. Cette définition diffère de celle de l'INSEE puisque dans les statistiques de l'ONU peuvent être inclues les personnes nées à l'étranger ayant la nationalité du pays de résidence (cf. Encadré 2).

[3] Pour les entreprises, prendre des décisions d'investissement et ajuster leur capital physique demande du temps. Par exemple, construire une nouvelle usine ou acheter une nouvelle machine prend plusieurs mois, voire plusieurs années. La théorie économique fait donc traditionnellement l'hypothèse qu'à court terme, le stock de capital ne varie pas.

[4] Dans ce cas, l'offre de travail augmente avec le salaire et n'est plus représentée par une droite verticale comme dans l'encadré 2, mais par une droite de pente positive. L'immigration entraîne alors à la fois une baisse des salaires (mais moindre que dans le cas précédent) et une baisse de l'emploi de la population native.

[5] Ainsi, l'arrivée d'immigrés peu qualifiés dans l'industrie manufacturière nécessite d'embaucher des cadres pour coordonner cette nouvelle main d'œuvre. La demande de travail qualifié augmente, ce qui se traduit par une hausse des salaires des travailleurs qualifiés.

[6] Edo (2019) propose une revue de littérature détaillée de ces différentes études.

[7] Ces hypothèses concernent notamment le degré de substituabilité ou de complémentarité entre immigrés et natifs ayant des niveaux de qualification observables similaires.

[8] Dans cet article, David Card montre qu'une vague soudaine d'immigration peut n'avoir aucun effet sur le taux de chômage.

Pour aller plus loin

Angel J-W (2019),« Les statistiques, info ou intox ? Comprendre les statistiques pour mieux s'informer » (conférence), SES-ENS.

Edo A., bibliographie complète en ligne sur le site du CEPII. De nombreux articles grand public (par exemple : « L'immigration tire-t-elle vraiment les salaires vers le bas ? », Capital.fr, décembre 2023) ou plus institutionnels (par exemple : « Métiers essentiels : quelle contribution des travailleurs immigrés ? », Lettre du CEPII, février 2022), des vidéos (par exemple : « Etrangers diplômés, des talents gâchés », France TV, décembre 2024).

Mouhoud E. M. (2012), « Les migrations et leur impact économique », dossier pour le site SES-ENS.