Du genre de la contraception aux coulisses de la sexualité hétérosexuelle. Eléments pour une approche sociologique.

Cécile Thomé est chargée de recherche en sociologie au CNRS, rattachée au Centre Maurice Halbwachs. Elle est spécialiste des questions liées à la santé, à la sexualité, au genre, aux techniques et au numérique. Des corps disponibles. Comment la contraception façonne la sexualité hétérosexuelle est l'ouvrage issu de sa thèse soutenue en 2019 et intitulée La sexualité aux temps de la contraception : genre, désir et plaisir dans les rapports hétérosexuels (France, années 1960 - années 2010).

|

Plus d'un demi-siècle après la révolution sexuelle qu'aurait entraînée la légalisation de la contraception puis de l'avortement, femmes et hommes demeurent inégaux face à la sexualité. Qu'il s'agisse d'exprimer son désir ou d'éprouver du plaisir, l'expérience de la sexualité reste profondément genrée. Si la diffusion de la contraception médicale n'a pas libéré définitivement la sexualité, quelles ont alors été ses conséquences exactes sur les expériences intimes des hétérosexuel.les ?

|

Introduction

La fin des années 1960 est souvent décrite comme une période de « libération sexuelle », une libération dont la pilule aurait été l'un des principaux instruments, permettant à chacun, et surtout à chacune, d'accéder enfin à une sexualité épanouissante, sans la crainte des grossesses ressentie par les générations précédentes.

Apparaît alors un paradoxe : ce serait donc une innovation technique, médicale, qui aurait permis à la sexualité hétérosexuelle d'accéder à sa forme naturelle, que nous connaîtrions aujourd'hui. On peut alors s'interroger : pourquoi accéder à une sexualité sans peur de la reproduction façonnerait moins la sexualité que le fait de ressentir une telle crainte ? Et quelles sont, pour celles qui assurent l'accès à cette sexualité sans peur de la reproduction en utilisant une contraception médicale, les conséquences exactes en termes de responsabilisation ou encore de rapport au corps ?

Alors que de nombreuses inégalités persistent dans le domaine de la sexualité – tant en ce qui concerne la probabilité de subir des violences que celle de ressentir du désir ou du plaisir (Bergström, 2025) –, il est peut-être temps de prendre de la distance par rapport au récit mythique d'une pilule qui aurait libéré la sexualité, et de se pencher sur l'étude des effets concrets de la contraception sur la sexualité hétérosexuelle et sur les rapports de genre.

Dans Des corps disponibles. Comment la contraception façonne la sexualité hétérosexuelle, paru en novembre 2024 aux éditions La Découverte (cf. présentation supra), je cherche ainsi à confronter une sexualité considérée comme individuelle et intime aux conditions sociales et matérielles qui la rendent en fait possible, en éclairant la manière dont la contraception contribue à modeler les normes, les pratiques et les représentations autour de la sexualité hétérosexuelle ordinaire.

Pour cela, j'ai mené durant dix ans des recherches sociohistoriques portant sur la période allant du début des années 1960 à celui des années 2020, en m'appuyant notamment sur des archives et documents d'époque, les résultats d'enquêtes nationales, l'analyse de l'usage d'applications, de l'ethnographie en ligne et près d'une centaine d'entretiens avec des hommes et des femmes ayant entre 20 et 84 ans.

Décaler le regard pour dénaturaliser la sexualité hétéro ordinaire

Un premier but de l'enquête était de s'intéresser aux pratiques « ordinaires » en matière de sexualité. L'ordinaire se distingue d'une part d'une norme sociale, largement présente dans les représentations, par rapport à laquelle les individus organisent et se représentent leurs pratiques (sans qu'elles y correspondent forcément) et, d'autre part, d'un extra-ordinaire, entendu au sens de « hors-normes », et notamment statistiquement minoritaire (ce qui ne revient pas à exclure les pratiques minoritaires, mais à les étudier en même temps que les autres, et non à part, pour chercher à déterminer des éléments qui se retrouveraient dans toutes les pratiques). Or, l'une des dimensions centrales de la banalité hétérosexuelle contemporaine, largement ignorée par les recherches sur le sujet, est qu'elle est en majeure partie contraceptée. Ne pas le prendre en compte, c'est faire comme si les opérations auxquelles procèdent les individus pour contrôler leur fécondité étaient « neutres » en matière de sexualité.

C'est un paradoxe qui m'avait déjà frappée à la lecture de travaux historiques s'intéressant à la sexualité avant la diffusion de la contraception et mettant en avant ses particularités [1] : finalement, si la sexualité passée était façonnée par l'absence de moyens fiables d'empêcher les grossesses – on parle notamment de la « peur au ventre » des femmes pendant l'acte (Thébaud, 1991) –, la sexualité contemporaine devait l'être tout autant par la présence de ces mêmes moyens. Pourtant, cette présence n'était que très rarement interrogée et paraissait aller désormais de soi : c'est ce paradoxe qui fonde mon travail.

Par ailleurs, l'invisibilisation du rôle structurant de la contraception en matière de sexualité a une conséquence politique majeure, celle de justifier les discours décrivant cette unique forme de sexualité comme étant naturelle. Pour dénaturaliser la sexualité et rendre compte de son inscription dans des structures sociales, l'analogie la plus courante est celle du « script », selon le cadre théorique développé par John Gagnon et William Simon (Gagnon et Simon, 1973). Le comportement scripté est un comportement « appris, codifié, inscrit dans la conscience, structuré, construit comme un scénario ou un récit » (Bozon et Giami, 1999, p. 70). Cette séquence est analysable à trois niveaux : celui des scénarios culturels, qui correspondent aux grandes représentations que l'on a de la sexualité ; celui des scripts interpersonnels, qui se dessinent au sein de la relation, au creux des rapports de pouvoir et des négociations ; enfin, celui des scripts intrapsychiques, correspondant au contenu de la vie mentale, en particulier les fantasmes. C'est l'existence de cette séquence à trois dimensions, articulées entre elles, qui permet la naissance, la reconnaissance et la désignation du désir et de l'excitation, et qui rend donc possibles, puis intelligibles, les comportements sexuels.

Dans ce cadre et a fortiori concernant la sexualité hétérosexuelle, le genre apparaît comme un opérateur central de cette mise en script de la sexualité. Celle-ci dévoile les rapports de genre préexistants, et notamment les hiérarchies et les relations de pouvoir, mais elle participe aussi à les façonner ; elle est donc à la fois un reflet et un foyer du genre, donnant notamment à voir l'« ordre du genre » (Clair, 2013), à savoir une mise en ordre hiérarchique entre groupes de sexe et entre types de masculinités et féminités correspondant plus ou moins aux modèles en vigueur dans une société donnée et à une période précise (Connell, 2014). Par son inscription dans l'ordre du genre et par le rôle qu'elle joue dans les scripts sexuels, la contraception apparaît alors sous un double jour, à la fois condition d'une possible émancipation pour les femmes et creuset des inégalités qui fondent et modèlent l'hétérosexualité.

Le fil conducteur de cet ouvrage réside ainsi dans ces questions : La contraception va-t-elle sortir les femmes du lieu de domination qu'est la fécondité (Héritier 1999) ? Permet-elle véritablement la « libération sexuelle » ? Ou bien recompose-t-elle plutôt l'ordre du genre ? Pour répondre, il fallait enquêter.

Enquêtes et données de la recherche

Entre 2014 et 2024, j'ai mené plusieurs enquêtes, dont la principale a eu lieu dans le cadre de ma thèse [2]. J'ai utilisé quatre types de matériaux. En premier lieu, des données d'archives, visant à éclairer les effets de la légalisation de la contraception médicale, puis de l'arrivée du sida, sur la sexualité hétérosexuelle : récits biographiques, exploitations qui avaient été faites du fonds Menie Grégoire et de l'Association pour l'Autobiographie (APA), recueils de lettres envoyées à des magazines, littérature grise de l'époque (pamphlets, manuels, essais, ouvrages de journalistes, de médecins, du clergé, de féministes, etc.), fonds d'archive de médecins, « Dossiers thématiques » de la Bibliothèque Marguerite Durand, etc. Un second type de matériau est constitué de données quantitatives (les résultats des enquêtes sur la sexualité Simon de 1970 et ACSF de 1992, les bases des enquêtes Contexte de la sexualité en France 2006 ainsi que Fécond-2010 et Fécond-2013), permettant d'éclairer les pratiques contraceptives et de protection contre les IST aujourd'hui, leurs évolutions après la « crise de la pilule » de 2012/2013 (Bajos et al. 2014) et leurs effets sur la sexualité. J'ai également mobilisé l'ethnographie en ligne, d'abord pour mieux cerner les pratiques minoritaires, en étudiant des sites internet d'associations, des forums, ou encore des groupes Facebook, notamment les méthodes de détermination de l'ovulation, dites « méthodes naturelles », ainsi que pour les méthodes de contraception dites masculine, en particulier thermiques ; mais aussi pour observer les applications de suivi du cycle menstruel, qui peuvent être utilisées dans un but contraceptif.

Enfin, j'ai mené 92 entretiens avec des hommes et des femmes cisgenres ayant ou ayant eu des pratiques sexuelles hétérosexuelles, appartenant à différents milieux sociaux et âgé·es de 20 à 84 ans. Ces entretiens permettent deux types d'analyses. D'une part, une comparaison entre plusieurs générations : celle qui a commencé sa vie sexuelle avant la légalisation de la pilule, celle qui a commencé sa vie sexuelle avant l'arrivée du VIH, et celles qui ont grandi en devant tenir compte de l'existence du VIH. D'autre part, une comparaison de ce que l'utilisation par les femmes et par les hommes de méthodes de contraception différentes (et parfois aussi de protection contre les IST) fait à leurs représentations et à leurs pratiques sexuelles.

Le genre de la contraception : pour une perspective socio-historique

Comment se passait la contraception avant la légalisation et la diffusion des méthodes médicales ? Pour comprendre la situation actuelle, j'ai adopté une démarche classique en sciences sociales : celle de la comparaison – historique donc, dans le cas de mon enquête. En France, ce qu'on appelle la première « révolution contraceptive » a commencé à la fin du XVIIIème siècle : finalement, après 1870, aucune génération n'a eu plus de 2,7 enfants par femme encore en vie à 50 ans (Leridon et al., 1987). Entre cette période et les années 1960, et surtout 1970, qui voient la diffusion de la contraception médicale, comment faisaient donc les individus pour éviter d'avoir plus d'enfants qu'ils n'en désiraient ?

Pour répondre à cette question, il faut d'abord avoir à l'esprit que les hommes sont jusqu'aux années 1960 les seuls dépositaires légitimes des connaissances sur la sexualité. Dans les relations sexuelles qui ont lieu avant le mariage, principalement entre des individus jeunes, la connaissance féminine est donc plus limitée que celle des hommes, quand elle n'est pas inexistante – le recours à des méthodes gérées par les hommes, qui ne nécessitent aucun investissement de la part de la partenaire, est donc celui qui semble le plus évident. En cherchant à s'impliquer elles-mêmes dans la contraception, les jeunes femmes risqueraient d'envoyer un signal négatif pour leur réputation – celui d'un intérêt pour la sexualité. Ainsi, la responsabilité masculine s'inscrit dans des normes de genre strictes, où la jeune femme doit éviter autant que possible la sexualité ; si elle cède, elle devient alors dépendante de son partenaire en ce qui concerne une éventuelle grossesse. C'est donc le retrait, et dans une mesure bien moindre le préservatif, qui sont les méthodes les plus utilisées : en 1970, près de la moitié des individus déclarent avoir déjà expérimenté la première méthode et un quart la seconde (Simon et al., 1972).

Cette responsabilité masculine associée à la maîtrise d'une technique sexuelle, car c'est bien le retrait qui est le plus utilisé, perdure également dans le cadre du mariage, où le fait de réussir à limiter le nombre d'enfants peut être considéré comme une qualité masculine et une marque de respect envers sa femme. Toutes et tous semblent connaître cette règle tacite selon laquelle un mari est en charge du nombre d'enfants du foyer – ce qui ne veut pas dire que tous les hommes la respectent. Les femmes elles-mêmes comptent sur leurs partenaires pour « faire attention » et ne pas leur « donner un gosse tous les ans », comme le rapporte une femme dans sa lettre de réponse à une enquête sur la régulation des naissances réalisée par le magazine Clair Foyer au début des années 1960 :

Instruisez, renseignez les hommes à respecter les femmes, c'est bien, qu'ils sachent ce qu'ils font, ce qu'ils sont capables de faire comme bien ou comme mal. Que la femme ne soit pas une bête de reproduction, tout cela se résume en un mot : le véritable amour. Hors de cela tout est de la blague car quand on aime on rend l'autre heureux. L'homme qui aime sa femme ne lui donne pas un gosse tous les ans. (citée dans Lambert et Lambert, 1966, p. 92)

La compétence sexuelle virile est réinvestie ici comme une compétence familiale et s'inscrit dans le modèle de primauté de l'harmonie conjugale qui touche aussi la sexualité. Elle s'apparente néanmoins aussi à une forme de pouvoir des hommes sur les femmes, les premiers étant en position de décider de prendre ou non le risque d'une grossesse. Il faut en outre souligner que ce constat n'est pas généralisable à toutes les femmes – ou plutôt à toutes les relations. Le fait que la responsabilité doit être assurée par l'homme est vrai dans les relations conjugales, ou du moins celles qu'il considère comme sérieuses, mais pas forcément dans des relations de court terme, extraconjugales et a fortiori avec les prostituées.

C'est donc dans une situation où la contraception est une compétence masculine qu'arrive la pilule contraceptive. Son utilisation se répand de manière progressive : légalisée en décembre 1967 par la loi Neuwirth en même temps que le stérilet, elle était déjà prescrite avant son autorisation (un demi-million de femmes, pour régulation du cycle menstruel), mais sa diffusion plus large va prendre du temps, car les décrets ne sont pas promulgués avant le début des années 1970 (Pavard, Rochefort et Zancarini-Fournel, 2012). Il faut par ailleurs garder en tête qu'elle n'est pas promue pour permettre une « libération sexuelle » pour les femmes, mais bien au nom de l'harmonie conjugale, l'idée diffusée vis-à-vis des femmes pouvant être résumée de la manière suivante :si vous prenez la pilule, votre mari ne sera plus frustré et ne vous trompera plus car il pourra assouvir ses besoins au sein du couple. Dans un contexte où se répand l'idée que l'harmonie sexuelle est nécessaire à l'harmonie conjugale, il devient en effet urgent de trouver une méthode permettant de satisfaire les couples mariés ;c'est pourquoi se fait ressentir le besoin d'une contraception plus efficace et moins frustrante.

La légalisation de la contraception médicale, puis de l'avortement en 1975, vont cependant avoir des effets beaucoup plus larges que cette seule harmonie conjugale : tout en la médicalisant, elles rendent les femmes maîtresses de leur fécondité – et donc responsables de celle-ci. D'une norme de compétence masculine (le retrait), qui pouvait être source de fierté, on va progressivement glisser vers une norme de responsabilité féminine (la pilule), qu'il faut assumer sans pour autant espérer pour cela une quelconque forme de reconnaissance. Et si l'on assiste bien à une émancipation des femmes qui se reflète dans le rapport à la sexualité (avec par exemple une augmentation du plaisir déclaré), c'est au prix de la féminisation et de la médicalisation de son usage, cette dernière contribuant à rendre légitime sa prise en charge par les femmes (car il s'agit désormais de santé, avant que de sexualité). Et le changement est rapide : parmi la génération des personnes qui ont commencé leur vie sexuelle dans les années 1970 ou au début des années 1980, la contraception est déjà naturalisée comme « une affaire de femmes », ainsi que l'indique Christophe, né en 1961, qui commence sa vie sexuelle à la fin des années 1970 avec une camarade de sa promotion d'études de médecine et n'a alors aucune idée de la méthode qu'elle emploie (ou non) :

"Je lui ai même jamais demandé ! Vous comprenez. Enfin c'était vraiment pas mon problème, quoi. Et puis bon... C'est un truc on n'en discutait jamais avec les copains... Vraiment, la contraception c'était le problème de la fille, quoi ! Y'avait la pilule, elles se... Et on pensait qu'elles la prenaient toutes, quoi. On n'y pensait même pas. C'était pas notre problème ".

La diffusion rapide de la contraception médicale, dans un contexte où les femmes acquièrent progressivement plus de droits [3] et où elles accèdent de manière massive à l'éducation supérieure, va contribuer à propager le « mythe » de la pilule, qui aurait à elle seule permis l'émancipation des femmes et même, plus loin, une forme de « révolution sexuelle ». Or, il s'agit non seulement d'une reconstitution a posteriori, qui s'appuie notamment sur le fait que la pilule devient progressivement une contraception de jeunes filles, les femmes en couple et ayant déjà eu des enfants adoptant plutôt le stérilet comme contraception d'arrêt, mais aussi d'une large exagération des effets propres de la pilule en matière de sexualité (l'âge au premier rapport avait par exemple commencé à diminuer avant la légalisation de la contraception médicale, la rendant d'autant plus nécessaire). Mais alors, quels sont les effets de la diffusion des différents moyens contraceptifs sur la sexualité et les rapports de genre aujourd'hui ?

Travail contraceptif et rapports de genre aujourd'hui en France

Si la contraception est souvent réduite aux méthodes médicales de contraception, il importe d'avoir à l'esprit la place qu'y occupe à nouveau le préservatif [4] depuis l'apparition du VIH. Alors que cet objet était tombé en désuétude, la nécessité de l'utiliser à nouveau, du moins pour les débuts de relations et les rapports occasionnels, est régulièrement rappelée par les professionnels de santé et les pouvoirs publics à partir de la fin des années 1980, lorsqu'il devient évident que les hétérosexuels sont également concernés par ce virus. En termes de genre, il est intéressant de constater que ce qui était dans les années 1960 un objet masculin au sens de géré par les hommes va en fait se féminiser en revenant sur le devant de la scène. En effet, dans la mesure où les femmes sont déjà responsables de l'aspect sanitaire de la sexualité (s'assurer qu'il n'y a pas de grossesse non désirée), il apparait plus simple de les cibler prioritairement lorsqu'il s'agit de mettre en place des campagnes médiatiques de santé publique (Paicheler, 2002).

Ce passage d'un objet d'hommes à une responsabilité de femmes repose en outre sur des représentations genrées de la sexualité : celle des hommes étant mue par des pulsions, là où les femmes seraient plutôt objets que sujets de désir, il apparait plus aisé de faire reposer la santé publique sur les plus « raisonnables » – ce qui conduit à reproduire les stéréotypes mêmes qui fondent ces campagnes. Notons d'ailleurs que la transformation de la représentation du préservatif, qui d'objet sexuel, et donc sulfureux, devient un objet sanitaire, ne s'est pas faite de manière uniforme : elle varie selon les milieux sociaux. Chez les jeunes diplômés, la prise en charge du préservatif apparait largement susceptible d'être assurée par les femmes, qui y voient un comportement de « bonne élève » garante de la sécurité des deux partenaires – elles prouvent ainsi qu'elles ont acquis des normes de santé publique qui font d'elles les responsables de la protection contre les IST au même titre qu'elles le sont de celle contre les grossesses. Pauline, étudiante de vingt-trois ans, assimile ainsi cela à une « leçon » bien apprise : « un truc aussi automatique que dire bonjour aux gens quand on va chez eux ». Mais ailleurs dans l'espace social, être « prête » à avoir une relation peut renvoyer à l'image de la fille « facile ». C'est ce qu'explique notamment Kelly, aide-soignante de 24 ans :

" Et vous me disiez que vous aviez jamais acheté de préservatif, comment ça se fait ?

Beh... Parce que ça... Je sais pas, c'est... [...] Une femme se promener avec un préservatif masculin je trouve que ça fait un peu bizarre… [...] Je sais pas, hein, mais c'est mon opinion. Je me vois mal arriver et dire « Ah tiens t'as pas de préservatif ? » « Bah non j'en n'ai pas » « Ah bah tiens moi j'en ai un », ça fait vraiment... « Je le savais que ça allait se passer ! » (sourire gêné) Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait... Voilà".

Pour Kelly, être en possession d'un préservatif signifie avoir consenti au rapport en amont, avant même d'avoir rencontré un partenaire – donc être susceptible d'avoir un rapport avec n'importe quel partenaire. Or, les femmes n'ont pas la même position que les hommes dans l'ordre hétérosexuel, et sont en particulier toujours susceptibles d'être stigmatisées comme des « putes » (Clair, 2012). Prévoir un préservatif contribue alors potentiellement à renforcer ce stigmate. On peut faire l'hypothèse que c'est particulièrement le cas dans certains des milieux les plus populaires, où la revendication de l'égalité entre les sexes n'empêche pas la production quotidienne du genre suivant des normes qui demeurent strictes, en particulier en matière de sexualité (Clair, 2023). C'est d'autant plus le cas que la manière dont les femmes se représentent leur sexualité dans les milieux populaires est moins influencée que dans d'autres milieux sociaux par une approche psychologisante, qui en fait l'expression d'une intériorité particulièrement intime (l'idée qu'une sexualité épanouie serait indispensable non seulement au couple, mais également à soi-même pour se sentir bien, ressort ainsi nettement moins dans les entretiens avec les femmes de ces catégories sociales). Au contraire, la sexualité peut apparaître comme l'expression de rapports de domination face auxquels les femmes résistent avec les armes qui sont les leurs, et notamment leur respectabilité (Skeggs, 2015).

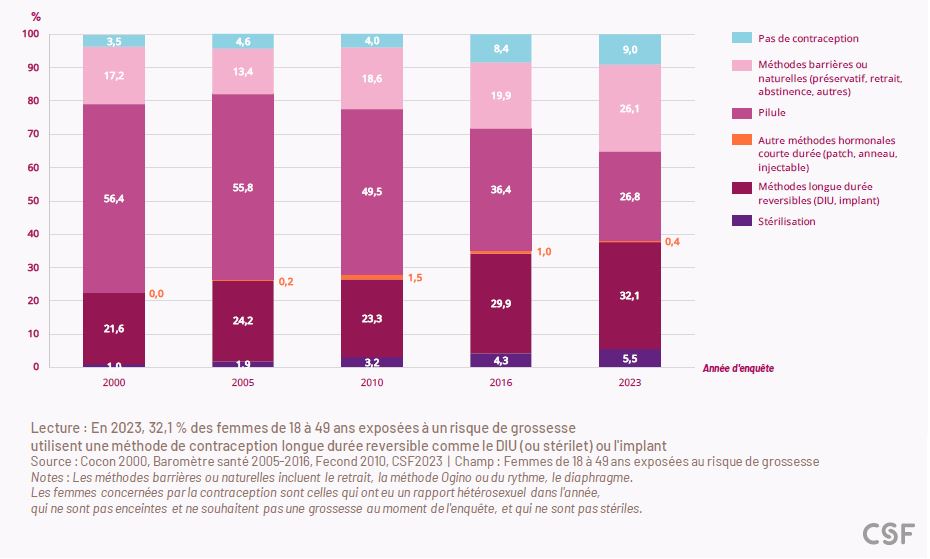

Qu'il s'agisse d'insister pour utiliser un préservatif ou d'éviter d'en apporter soi-même, des représentations socialement différenciées de la sexualité sont au cœur des négociations autour du préservatif. Mais passé le « sas » que représente son utilisation, c'est une contraception médicalisée qui prévaut en France : la pilule pour les plus jeunes, puis le stérilet après avoir eu les enfants désirés. Cette norme contraceptive française (préservatif – pilule – stérilet) a cependant évolué au cours des quinze dernières années, l'usage de la pilule étant notamment divisé par deux, majoritairement au profit du stérilet, et ce même chez les femmes n'ayant jamais eu d'enfant. L'enquête Contexte des sexualités en France 2023 (CSF) [5], dont les premiers résultats ont été dévoilés en novembre 2024, donne à voir cette évolution :

Graphique 1 : Evolution des méthodes contraceptives par groupe d'âge entre 2016 et 2023 parmi les femmes de 18 à 49 ans concernées par la contraception (en %).

Cliquez sur l'image pour agrandir la figure.

Avant de revenir sur ces évolutions, notons d'abord que le « pilulocentrisme » (Roux, 2022) qui a longtemps été de mise en France y rend particulièrement pesant le travail contraceptif attendu de la part des femmes (Thomé et Rouzaud-Cornabas, 2017). Multiforme et largement invisibilisé, ce travail se décline en différentes dimensions : matérielle (prendre et aller au rendez-vous de prescription, aller chercher sa contraception, la prendre au quotidien quand c'est nécessaire, surveiller son corps dans le cas des méthodes de suivi de l'ovulation, etc.) ; cognitive (s'informer autour de soi et en ligne sur les méthodes existantes, sur les praticiens que l'on peut consulter, etc.) ; mentale (penser à sa contraception, gérer les effets secondaires éventuels) ; ou encore financière, pour les méthodes qui ne sont pas intégralement remboursées. La diminution de l'utilisation de la pilule est en partie due au fait qu'il s'agit d'une des méthodes les plus demandeuses de ce point de vue, du fait de sa prise quotidienne. Elle s'appuie également sur une méfiance plus large envers les hormones de synthèse, méfiance qui apparait moins associée à un désir de démédicalisation totale (car les femmes continuent de consulter des professionnels de santé) que de retour à une forme de « naturel » que l'on observe aussi dans d'autres domaines (alimentation, hygiène, esthétique, etc.) ainsi qu'à une volonté de mieux comprendre son corps pour mieux se connaître soi-même, que l'on peut rapprocher des discours de développement personnel.

Les femmes qui se trouvent dans une impasse contraceptive – ne supportant ni hormones de synthèse, ni stérilet au cuivre, ne voulant plus du préservatif ou du retrait au quotidien, ni de stérilisation – peuvent alors tester ou adopter des méthodes alternatives, et notamment des méthodes de détermination de l'ovulation (dites « méthodes naturelles »), reposant sur l'observation de son corps et bien plus fiables que ne pouvait l'être la méthode Ogino. Celles-ci restent néanmoins très largement minoritaires. Ces méthodes, dont certaines peuvent s'appuyer sur des dispositifs technologiques via des applications [6] et dispositifs (par exemple des thermomètres connectés), charrient cependant souvent des normes héritées de leur racines catholiques, car c'est dans ces milieux qu'elles ont principalement été développées suite à l'interdiction de toute contraception par le Vatican en 1968. Plus largement, elles reposent majoritairement sur une représentation très genrée des rôles de sexes, avec des partenaires considérés comme complémentaires, et sur une vision essentialisante du corps des femmes, dont la « nature » serait à retrouver et devrait guider toutes les activités, notamment professionnelles (certaines phases du cycle étant ainsi présentées comme naturellement plus « productives » que d'autres). Enfin, elles sont très exigeantes envers les femmes dans l'observation qu'elles impliquent du corps (glaire, température), et nécessite donc également un travail contraceptif important.

Mais un autre reproche est fait à la contraception médicalisée : c'est qu'elle est quasi exclusivement destinée aux femmes, à l'exception notable de la vasectomie [7]. Longtemps très marginale dans notre pays, contrairement à ce qui peut être le cas en Angleterre ou aux Etats-Unis, son usage a augmenté ces dernières années (Roland et al., 2024). Cependant, la vasectomie est une contraception définitive et ne convient donc pas à toutes les situations. On voit donc le développement de méthodes thermiques de contraception, comme le « slip chauffant » ou l'Androswitch, anneau en silicone à porter 15 heures par jour sur le sexe en faisant sortir le scrotum, pour faire remonter les testicules au niveau de l'aine et empêcher ainsi la spermatogenèse [8] (qui recommence lorsque l'on arrête de porter le dispositif). Mais l'étude de l'usage de ces méthodes montre qu'elles peuvent entrainer une gestion féminine de la recherche d'information, et que la médicalisation du corps des hommes qu'elles impliquent peut être évitée par ces derniers, qui ne font pas systématiquement les spermogrammes préconisés. Par ailleurs, la différence genrée de représentation autour de la gestion des dimensions sanitaires de la sexualité perdure, et les hommes utilisant ces méthodes peuvent en tirer des bénéfices symboliques en termes d'image – ce qui ce n'est pas le cas d'une femme qui prend la pilule.

La contraception, point d'entrée pour dévoiler les normes de la sexualité hétérosexuelle

Brosser le paysage contraceptif contemporain en France permet de mettre en évidence les dynamiques liées au genre et à la sexualité qui l'organisent. Pour autant, sans plus distinguer entre les méthodes, il importe également de voir de quelle manière exactement cette présence de la contraception dans la sexualité hétérosexuelle participe à la façonner, tant en termes de désirs que de plaisirs, plutôt qu'à la libérer.

Concernant les désirs, qui demeurent très différemment exprimables et exprimés en fonction du genre aujourd'hui, l'entrée par la contraception permet notamment de mettre en évidence une extension du travail contraceptif à la sexualité elle-même. On attend en effet des femmes en matière de sexualité un travail à la fois matériel (rendre son corps infertile en cas de pénétration, mais aussi le rendre désirable selon des normes précises ; organiser des moments « en amoureux » ; etc.) et émotionnel (ressentir du désir au bon moment pour permettre la spontanéité de leur partenaire). Ce travail émotionnel, au sens d'Hochschild (2017 [1983]), peut se faire tant en surface (mimer le désir) qu'en profondeur (essayer de ressentir véritablement du désir au bon moment), ainsi qu'en témoigne l'exemple de Caroline, designer de 35 ans, en couple depuis huit ans, qui observe son cycle afin d'éviter la période d'ovulation pour avoir des rapports sexuels :

" Au début, quand, en tout cas pour mon cas, avant que je puisse dompter ma libido entre guillemets, bah justement les moments où j'avais le plus envie c'était les moments où il fallait faire le plus gaffe, donc... Soit préservatif, soit rien, mais dans ces cas-là... Rien, faut lutter quoi. Et les moments où j'avais pas envie, euh bah... Bah se forcer, pas se forcer, mais c'est-à-dire que bah voilà, quand vous dormez tous les jours avec quelqu'un, lui à un moment il a quand même des besoins quoi donc... Donc il faut aussi un peu penser à l'autre entre guillemets, et du coup de temps en temps faire ce qu'il faut alors qu'en soi, si on était égoïste on ferait rien quoi. […] Donc si je rentre dans ma période fertile par exemple, et bah je fais tout entre guillemets pour ne pas être sexy. Parce que je sais qu'entre guillemets c'est niet, donc je veux pas le tenter, je veux pas le provoquer, le tenter pour après dire non, parce qu'après c'est toujours évidemment moi après qui ai le mauvais rôle. […] Donc c'est-à-dire je mets plus mes sous-vêtements ultra-chics, je m'habille pas forcément hyper sexy, etc., et du coup il devrait capter quoi ".

Caroline effectue d'abord un travail en profondeur sur son propre désir : il s'agit de réussir à ressentir spontanément du désir pendant la période infertile, afin d'éviter la frustration. Mais elle effectue aussi un travail en surface pour modeler le désir de son partenaire – et lui éviter ainsi, à son tour, la frustration. Afin de ne pas avoir à le repousser, il lui faut éviter de provoquer chez lui du désir, par exemple en rendant son apparence moins désirable qu'à l'ordinaire (en jouant sur la tenue, le maquillage, la coiffure, voire sur l'humeur). C'est ainsi bien Caroline seule qui, dans les deux cas, en plus de prendre en charge la contraception, fait ce double travail permettant d'éviter de vivre une sexualité « frustrante ». Or, dans le cas du travail « en profondeur », c'est à un travail « sur soi » particulier que l'on assiste, dans la mesure où cette charge supplémentaire porte le risque d'éloigner les individus de ce qu'ils ressentent a priori. Cela semble d'autant plus problématique dans une société qui considère que le désir recèle la « vérité profonde » d'un individu.

Mais si ce travail sur la sexualité est indispensable de la part des femmes, c'est notamment parce la sexualité reste très associée à la pénétration péno-vaginale. Or, la diffusion de la contraception et le discours normatif qui l'entoure ont contribué à entériner la place centrale de cette dernière, la sexualité hétérosexuelle ne semblant pouvoir s'envisager sans contraception, et ce alors même que le répertoire sexuel s'élargissait largement depuis soixante ans, ainsi qu'en témoigne l'enquête Contexte des sexualités en France 2023, qui propose une comparaison des trente dernières années :

Cliquez sur l'image pour agrandir la figure.

Graphique 2 : Evolution des pratiques sexuelles des hommes et femmes âgés de 18 à 69 ans ayant déjà eu un rapport sexuel, entre 1992 et 2023.

Malgré la diversification des pratiques, persiste une hiérarchisation des pratiques sexuelles, celles procurant le plus de plaisir sexuel aux hommes, et notamment la pénétration, occupant toujours le haut de la pyramide. C'est ce dont témoigne Julie, secrétaire médicale de 24 ans, qui utilise depuis peu une méthode d'auto-observation, la symptothermie, qui implique de déterminer son ovulation grâce à sa température et à l'observation de sa glaire cervicale afin d'éviter d'avoir des rapports pénétratifs non protégés autour de cette période du cycle :

" Avant la question se posait pas vraiment, c'était… […] On n'avait pas vraiment le choix. Parce que enfin pour moi je trouve que le reste ça se faisait pas vraiment, ou c'était pas… pas concevable peut-être pour les hommes. Je sais pas comment expliquer. Ou alors, ouais, la question s'est pas posée. Que là la question elle est obligée de se poser.

Ouais… Quand vous dites « le reste », c'est-à-dire ?

Bah voilà, si on décidait de faire plutôt des câlins poussés, ou… Enfin voilà, disons que la sexualité ça se résumait juste à vraiment faire l'amour. On pouvait pas, enfin moi je pensais pas que ça pouvait aussi se résumer à des relations sexuelles sans pénétration. Par exemple. Voilà. Donc… Je pense que c'est dans ce sens-là que la sympto a été bénéfique… pour moi, en tout cas ".

La présence – et même la centralité – de la pénétration dans le script n'a jamais été questionnée avant que Julie et son compagnon ne soient « obligés » de le faire. Julie considère même qu'elle ne pouvait être remise en question, qu'il n'existait pas de « choix » entre un script pénétratif ou non pénétratif. L'impératif de la pénétration pénovaginale apparaît ici de manière extrêmement forte – la jeunesse de Julie contribuant sans doute à le renforcer, car elle rend moins fréquente la mise à distance de cette norme sexuelle. Mais transparaissent également ici les rapports genrés qui sous-tendent le script en ce qui concerne la prise en compte du plaisir sexuel. Pour Julie, si la pénétration n'était pas questionnable, ce n'était pas parce qu'elle était indispensable à son propre plaisir mais bien plutôt parce qu'elle ne pensait pas que son partenaire pouvait s'en passer. L'association automatique entre acte sexuel et pénétration, favorisée grâce à la diffusion de la contraception, demeure ainsi un impensé de la sexualité hétérosexuelle – même si des situations particulières peuvent conduire à la remettre en cause.

Conclusion

Près de soixante ans après la légalisation de la contraception médicale, la « sexualité naturelle » hétérosexuelle apparaît ainsi modelée par des techniques contraceptives, celles-ci se coulant dans un ordre du genre qui se recompose plutôt qu'il ne s'affaiblit. Dans la continuité des réflexions développées ici, les résultats en cours de parution des deux grandes enquêtes quantitatives sur la sexualité, Contexte des sexualité en France 2023, menée sur toute la population, et Envie, qui porte sur la sexualité des 18-29 ans (Bergström, 2025), vont aider à éclairer ce qu'est aujourd'hui la sexualité hétérosexuelle et la manière dont elle se recompose, et ce sans qu'il soit nécessaire de parler de « libération » ou de « révolution » là où ce sont plutôt des tendances et des évolutions qui se font jour, dans des cadres normatifs qui restent très genrés.

Références bibliographiques

Bajos N., Rouzaud-Cornabas M., Panjo H., Bohet A., Moreau C. et l'équipe de l'enquête Fécond (2014), « La crise de la pilule en France : vers un nouveau modèle contraceptif ? », Population & Sociétés, n° 511.

Bergström M. (2025), La sexualité qui vient. Jeunesse et relations intimes après #Metoo, Paris, Éditions La Découverte.

Bozon M. et Giami A. (1999), « Les scripts sexuels ou la mise en ordre des désirs. Présentation de l'article de John Gagnon », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 128 (1), p. 68‑72.

Clair I. (2012), « Le pédé, la pute et l'ordre hétérosexuel », Agora débats/jeunesses n° 60 (1), p. 67‑78.

Clair I. (2013), « Pourquoi penser la sexualité pour penser le genre en sociologie ? Retour sur quarante ans de réticences », Cahiers du Genre, n° 54, p. 93‑120.

Clair I. (2023), Les choses sérieuses. Enquête sur les amours adolescentes, Paris, Seuil.

Connell R. (2014), Masculinités. Enjeux sociaux de l'hégémonie, Paris, Éditions Amsterdam.

Gagnon J., William S. (1973), Sexual conduct. The social sources of human sexuality, Chicago, Aldine Publishing Company.

Héritier F. (1999), « Vers un nouveau rapport des catégories du masculin et du féminin », in Baulieu E-E., Héritier F. et Leridon H., Contraception : contrainte ou liberté ?, Paris, Odile Jacob, collection Travaux du Collège de France, p. 37‑52.

Hochschild A. R. (2017), Le prix des sentiments. Au cœur du travail émotionnel, traduit par Salomé Fournet-Fayas et Cécile Thomé, Paris, Éditions La Découverte.

Lambert P. et Lambert M. (1966), 3000 foyers parlent. Une enquête de Clair Foyer sur la régulation des naissances, Paris, C.M.R. Édition-librairie, Les Éditions ouvrières.

Leridon H, Charbit Y., Collomb P., Sardon J-P. et Toulemon L. (1987), La seconde révolution contraceptive. La régulation des naissances en France de 1950 à 1985, Paris, Presses universitaires de France.

Paicheler G. (2002), Prévention du sida et agenda politique. Les campagnes en direction du grand public (1987-1996), Paris, CNRS Éditions.

Pavard B., Rochefort F. et Zancarini-Fournel M. (2012), Les lois Veil. Les événements fondateurs. Contraception 1974, IVG 1975, Paris, Armand Colin.

Roland N., Jourdain H., Weill A., Lebâcle C. et Zureik M. (2024), « État des lieux de la pratique de la vasectomie en France entre 2010 et 2022, à partir des données du système national des données de santé (SNDS) », Saint-Denis, GIS EPI-PHARE-ANSM-CNAM.

Roux A. (2022), Pilule : défaire l'évidence, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme.

Simon P., Gondonneau J., Mironer L. et Dourlen-Rollier A-M. (1972), Rapport sur le comportement sexuel des Français, Paris, Julliard Charron.

Skeggs B. (2015), Des femmes respectables. Classe et genre en milieu populaire, traduit par Marie-Pierre Pouly, Marseille, Agone, coll. L'ordre des choses.

Szreter S. et Fisher K. (2010), Sex Before the Sexual Revolution. Intimate Life in England 1918-1963, Cambridge, UK ; New York, Cambridge University Press.

Thébaud F. (1991), « La peur au ventre », in Amour et sexualité en Occident, p. 285‑97, Paris, Seuil.

Thomé C. et Rouzaud-Cornabas M. (2017), « Comment ne pas faire d'enfants ? La contraception, un travail féminin invisibilisé », Recherches sociologiques et anthropologiques, 48 (2), p. 117‑37.

Notes

[1] Voir notamment le passionnant Sex Before the Sexual Revolution (Szreter et Fisher 2010).

[2] Disponible en ligne : « La sexualité aux temps de la contraception : genre, désir et plaisir dans les rapports hétérosexuels (France, années 1960 - années 2010) ».

[3] Il faut ainsi attendre 1965 pour que les femmes mariées soient autorisées à travailler, à ouvrir un compte bancaire et à signer des chèques sans l'autorisation de leur mari.

[4] On parle ici du préservatif externe, dit préservatif masculin, car le préservatif interne (ou féminin) reste très peu utilisé en France.

[5] Voir le dossier de presse contenant les premiers résultats.

[6] Une partie des applications de suivi du cycle menstruel, qui proposent une estimation de la période d'ovulation, ne sont cependant que des versions actualisées et à peine améliorées de la méthode Ogino, avec un calcul qui s'appuie simplement sur la date des dernières règles et la durée moyenne du cycle.

[7] Stérilisation masculine qui consiste à bloquer le passage des spermatozoïdes en ligaturant les canaux déférents.

[8] Voir en ligne. Cette méthode n'est pas encore approuvée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Pour aller plus loin

Des rencontres intimes parmi les jeunes, La Suite dans les idées (invités : Marie Bergström et Mathieu Trachman), France Culture, 13 mars 2025.

Amadio N., Bernard J., C. Thomé C. (2017), « La sociologie des émotions autour des travaux d'Arlie Hochschild », SES-ENS.

Bergström M. (2020), Sexualité, couples et rencontres au temps du numérique (conférence), SES-ENS.

Bozon M., Salle M., Buisson-Fenet H., Détrez C., Santelli E. (2016), Colloque Genre & Jeunesses : "Paniques morales" autour des sexualités juvéniles, SES-ENS.

Charlap C. (2021), La fabrique de la ménopause (conférence), SES-ENS.

Thomé C. (2022), « Dans les coulisses du désir spontané. Sexualité hétérosexuelle, travail des femmes et ordre du genre », Revue française de sociologie, 63(2), p. 283-309.

Thomé C. (2022), « Les « méthodes naturelles » de contraception. La construction d'une pratique entre normes de classe et reproduction de genre », Cahiers du Genre, 72(1), p. 143-174.