Le marché du travail au cours du dernier quinquennat.

Au cours d'un quinquennat bousculé par les crises sociales (mouvement des « Gilets jaunes » en octobre 2018 et mouvement contre la réforme des retraites entre décembre 2019 et février 2020), sanitaire (pandémie de la Covid-19 déclarée le 11 mars 2020 et débouchant sur une crise économique de grande ampleur) et géopolitique (depuis le 24 février 2022 avec la guerre en Ukraine), la situation du marché du travail en France semble s'être pourtant améliorée durant toute cette période. Le taux de chômage a retrouvé son niveau d'avant la crise financière de 2008, le nombre d'emplois dans le secteur marchand n'a jamais été aussi élevé, et le nombre d'entreprises déclarant être contraintes dans leur activité du fait d'une pénurie de main d'œuvre a dépassé fin 2021 le point haut connu avant la crise.

Une baisse du chômage vertueuse en France

En s'établissant à 7,4 % de la population active mi-2022, le taux de chômage en France au sens du Bureau international du travail (BIT) a retrouvé, près de quinze ans après, son niveau observé avant la « Grande Récession » de 2008. Commencée au milieu de l'année 2015, la baisse du taux de chômage s'est poursuivie pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, et a atteint 2,1 points, dont 0,8 depuis le début de la crise sanitaire. Le nombre de chômeurs au sens du BIT s'élève mi-2022 à 2,3 millions, soit 583 000 de moins qu'au début du mandat du président et 195 000 de moins par rapport au niveau d'avant la crise de la Covid-19 (graphique 1).

Cliquez sur l'image pour agrandir le graphique.

Cette amélioration sur le front du chômage se retrouve dans les données de Pôle emploi. Entre mi-2017 et mi-2022, le nombre d'inscriptions de demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM) en catégorie A — c'est-à-dire sans activité — a baissé de 544 000 en moyenne trimestrielle et s'établissait à 2,9 millions au mois de juin 2022 (soit le même niveau que mi-2012). En intégrant l'activité réduite (catégories B et C), cette baisse persiste, quoique légèrement inférieure (401 000), pour un niveau de près de 5,1 millions de demandeurs d'emploi mi-2022. À l'instar de l'observation faite à partir des données du BIT, la baisse des DEFM est également observable deux ans après la crise de la Covid-19 (– 374 000 en catégorie A et – 312 000 en catégories A, B, C).

Si la baisse du taux de chômage indique une amélioration sur le marché du travail au cours du quinquennat, il convient d'élargir la définition du chômage, en intégrant les personnes en sous-emploi et celles composant le halo du chômage [1]. Dans cette vision élargie, toutes les contraintes d'offre de travail [2] ont diminué depuis le début du quinquennat sans que la crise inverse la tendance (graphique 2).

Cliquez sur l'image pour agrandir le graphique.

Durant le quinquennat, 16 000 personnes supplémentaires se sont retrouvées dans le halo du chômage, mais la part des personnes composant le halo du chômage est restée stable dans la population des 15-64 (4,5 %). En revanche, on observe un mouvement des jeunes vers le halo — 6,5 % des jeunes se trouvent dans le halo du chômage à la fin de l'année 2021 contre 5,8 mi-2017 —, les jeunes femmes étant relativement plus représentées (près de 4/5e de l'augmentation). Au total, ce sont près de 78 000 jeunes supplémentaires se trouvant dans le halo du chômage. Chez les hommes, les jeunes sont également davantage représentés tandis que les autres classes d'âge y sont moins nombreuses.

À l'inverse, le nombre de personnes en situation de sous-emploi a diminué sur la période, en particulier chez les femmes, les plus concernées, où il a diminué de près du tiers. Le sous-emploi, par l'incorporation dans sa mesure du chômage technique et partiel, a connu un bond au deuxième trimestre 2020 et est resté élevé jusqu'à la fin de l'année 2020 avant de diminuer.

L'amélioration sur le front du chômage depuis la mi-2017 décrite précédemment est vertueuse au sens où celle-ci est le résultat d'une hausse de l'emploi en France, conjointe à celle de la population active, la première étant de fait plus importante que la seconde. En Europe, une telle dynamique a été observée en Espagne tandis que c'est l'inverse en Italie et en Allemagne.

Une amélioration de l'emploi en France pour toutes les catégories…

Entre mi-2017 et mi-2022, l'emploi augmente de 6,3 %, cela représente 1,7 million de personnes supplémentaires en emploi. Ce dynamisme repose sur l'emploi salarié (+ 5,5 %) contribuant à hauteur de près de 5 points à la hausse de l'emploi total, soit plus d'un million de personnes exerçant une activité salariée. C'est particulièrement le cas dans le secteur privé, l'emploi salarié public ayant quant à lui montré un dynamisme moindre (+ 0,8 % entre mi-2017 et juin 2022, contre + 7,4 % dans le privé [3]). Une partie de la hausse est à attribuer à la réforme de l'apprentissage mise en œuvre en 2018 ainsi qu'à la prime exceptionnelle versée pour l'embauche de tout apprenti depuis juillet 2020 [Bock et al., 2022]. L'activité non salariée a également progressé (+ 13,1 %), soit plus de 377 000 personnes. Avant la crise de la Covid-19, aucune destruction d'emploi n'était observée sauf dans le secteur des services aux ménages, tandis que les effectifs étaient relativement atones dans l'agriculture et la cokéfaction et raffinage. La crise a rebattu les cartes, en particulier dans l'industrie manufacturière puisque des destructions d'emplois ont été opérées durant le quinquennat dans la cokéfaction et raffinage, les matériels de transport et les biens d'équipement.

Le taux de recours à l'intérim est resté stable sur la période (3 % des salariés mi-2022) ; il a toutefois diminué dans l'industrie, la construction et quelques secteurs de services (information et communication, services financiers et immobiliers) alors qu'il a augmenté dans les autres secteurs de l'économie.

Mi-2022, le taux d'emploi des 15-64 ans a augmenté de 2,4 points sur cinq ans pour atteindre ainsi 68 %, son plus haut niveau jamais observé depuis que l'enquête Emploi menée par l'Insee existe. La hausse du taux d'emploi est plus importante chez les femmes (+ 2,7 points) que chez les hommes (+ 2,1 points). Elle concerne toutes les tranches d'âge, surtout les jeunes et les personnes de 55 à 64 ans. Le taux d'emploi des jeunes est à son plus haut depuis 2003, il est de 6 points supérieur à son niveau de mi-2017 et se hisse à 34,9 % de la population âgée de 15 à 24 ans. Cette dynamique favorable, observée en majeure partie à partir du second semestre 2021, est certainement due aux mesures prises concernant l'apprentissage [Bock et al., 2022].

Le taux d'activité des 55-64 ans suit sa tendance haussière historique du fait des différentes réformes des retraites ; il a augmenté de 4 points en cinq ans. Il s'établit désormais à 60 % de cette population. L'emploi dans cette catégorie d'âge ayant absorbé l'augmentation des actifs — le taux d'emploi ayant augmenté de 4,1 points —, le taux de chômage reste quasiment stable sur la période. Celui-ci passe de 3,6 % à 3,5 % de la population des 55-64 ans.

… et meilleure qu'anticipée au cours de la crise de la Covid-19

En France, à la suite des mesures prophylactiques prises au deuxième trimestre 2020, la productivité par tête du travail a fortement chuté du fait d'un arrêt de l'activité qui ne s'est pas traduit par des destructions d'emplois de même ampleur.

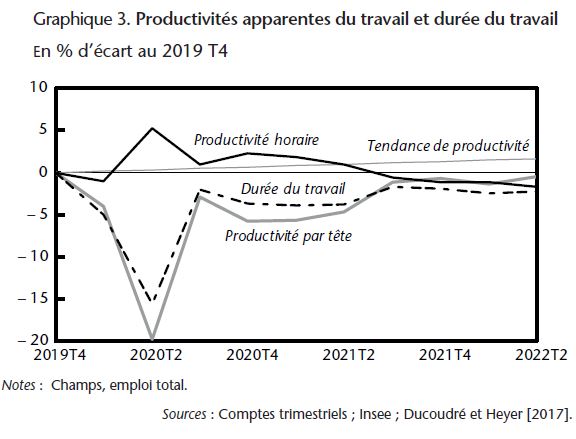

En effet, au cours de ce trimestre, la valeur ajoutée a chuté de 18 % alors que l'emploi salarié n'a baissé que de 3 %. Cette relative bonne performance est principalement due à un ajustement de la durée de travail important permis par le dispositif d'activité partielle, ajustement s'étant établi à 20 % de la durée d'avant-crise (graphique 3).

Cliquez sur l'image pour agrandir le graphique.

Conséquence de cela, la productivité horaire apparente du travail a augmenté au deuxième trimestre 2020. La levée progressive et partielle des restrictions a vu la durée du travail retourner vers son niveau précrise sans toutefois l'atteindre mi-2022 ; elle demeure 1,7 point en deçà de son niveau fin 2019. Finalement, les productivités par tête et horaire sont en deçà de la tendance dix trimestres après le choc.

À la fin de l'année 2020, tous les secteurs sauf un — celui de l'« énergie, eau, déchets » (DE) — ont sauvegardé l'emploi au regard d'un scénario contrefactuel, défini comme une situation où l'emploi aurait évolué selon l'activité, la tendance de productivité et à coût du travail inchangé. Ce maintien des effectifs salariés a été permis par un fort ajustement de la durée du travail. Ainsi, les secteurs le plus touchés par les différents confinements en 2020 (hôtellerie-restauration, autres services aux ménages, services de transport et entreposage, matériels de transport) sont parvenus à réduire l’effet sur l’emploi salarié en recourant massivement au chômage partiel, en diminuant parfois de 60 % les heures travaillées, comme dans l'hôtellerie-restauration.

Cliquez sur l'image pour agrandir le graphique.

Deux ans plus tard et avec un retour incomplet de la durée du travail à son niveau de fin 2019 (toujours en deçà de 0,5 % par rapport à leur niveau d'avant-crise), les secteurs ont su profiter du dispositif d'activité partielle pour maintenir tant que possible l'emploi. La productivité par tête apparente du travail demeure en deçà de sa tendance d'avant-crise globalement dans l'économie et dans une majorité de secteurs. Elle est toutefois quasiment revenue à sa tendance dans trois secteurs : les services non marchands (OQ), les services aux ménages (RU) et l’hébergement et la restauration (IZ), et se situe au-dessus dans le secteur du transport et entreposage (HZ) et celui des services immobiliers (KZ).

Compte tenu du niveau d'activité mi-2022 (par rapport à son niveau d'avant-crise) et de la tendance de productivité, le volume total d'heures travaillées par les salariés aurait dû être encore largement inférieur au quatrième trimestre 2019 (graphique 4, somme des barres noir) en France. Compte tenu des secteurs les plus touchés qui ont un niveau de productivité relativement plus faible que celui des autres secteurs, un effet additionnel entre en jeu, celui d’un « effet de composition sectoriel » (graphique 4, barre gris clair).

Cliquez sur l'image pour agrandir le graphique.

La chute du volume horaire travaillé décrite par les comptes nationaux apparaît aujourd’hui moins forte que ce que pouvaient laisser entendre nos outils. En premier lieu, le dispositif de chômage partiel mis en place en France a permis de protéger les salariés en faisant porter en grande partie l'ajustement sur les heures travaillées plutôt que sur le niveau d'emploi. L'ajustement de la durée du travail en France, correspondant à 139 000 salariés, s'est également accompagné de créations d'emplois d'environ 781 000 par rapport à fin 2019. En second lieu, il ressort de notre analyse un ajustement incomplet du volume horaire deux ans après le début de la crise sanitaire. L'écart entre le volume horaire travaillé et celui prévu équivaut à une rétention de main d'œuvre de 870 000 salariés. En prenant en compte la hausse de l'emploi engendrée par la politique de baisse du coût du travail (apprentissage), évaluée à 280 000 salariés en juin 2022, la rétention n'est plus que de 590 000 salariés.

Plusieurs pistes peuvent expliquer un tel niveau de rétention. Tout d'abord, les aides distribuées aux entreprises depuis la crise de la Covid-19 ont pu maintenir artificiellement certaines d'entre elles en activité (« entreprises zombies ») alors même qu'elles auraient dû faire faillite. Ce phénomène, qui s'observe notamment dans la moindre défaillance du nombre d'entreprises en 2020 et 2021 par rapport aux années précédentes, peut expliquer une partie de cette baisse de productivité du travail. Ensuite, la baisse de la productivité observée peut s’expliquer par le comportement des entreprises. En particulier, l’application des mesures prophylactiques a pu nécessiter davantage d'heures travaillées relativement au niveau d'activité. Le télétravail contraint depuis deux années peut également avoir érodé la productivité. La hausse du taux d'absence engendrée par celle du taux d'incidence ou par la fermeture des écoles peut également expliquer cette rétention. Par ailleurs, pendant cette crise, les aides aux entreprises étant liées au niveau de leur masse salariale, cela a pu les inciter à déclarer du travail dissimulé occulte, au moins en partie.

Enfin, l'anticipation d'une reprise illustrée par des carnets de commandes fournis tendrait à inciter les employeurs à conserver leurs effectifs afin d'éviter les coûts liés à la recherche de nouveaux candidats une fois les problèmes d'approvisionnement réglés. Ce comportement peut se trouver exacerbé dans un contexte où le nombre d'entreprises déclarant souffrir de pénuries de main-d'œuvre a retrouvé son niveau haut de 2019, quand il ne l'a pas encore dépassé. S’il est encore trop tôt pour évaluer précisément l’incidence de ces différentes pistes sur le comportement passé des entreprises en matière d’emploi, il nous semble en revanche très probable que, dans un futur proche, les entreprises tenteront de regagner une partie des pertes observées de productivité, rendant alors la croissance à venir moins riche en emplois et la baisse du chômage plus hypothétique.

Notes

[1] Selon la définition de l'Insee, est dans le halo du chômage toute personne sans emploi qui soit a recherché un emploi mais n'est pas disponible pour travailler, soit n'a pas recherché d'emploi mais souhaite travailler et est disponible pour travailler, soit souhaite travailler mais n'a pas recherché un emploi et n'est pas disponible pour travailler.

[2] Celles-ci sont exprimées en points de pourcentage de la population active élargie (personnes actives en emploi, au chômage au sens du BIT et inactives dans le halo du chômage).

[3] Source : Insee, estimation d'emploi 2021 T4 (9 mars 2022).

Repères bibliographiques

Bock S., Coquet B., Dauvin M., Heyer É. (2022), « Le marché du travail au cours du dernier quinquennat », Policy Brief de l'OFCE, n° 103, 17 mars.

Ducoudré B., Heyer É. (2017), « Quel nouveau sentier de croissance de la productivité du travail ? », Revue de l'OFCE, n° 152.