Quelle évolution du pouvoir d’achat au cours du quinquennat 2017-2022 ?

Le pouvoir d'achat a longtemps été l'une des premières préoccupations des Français. Pour l'économiste, il soulève de nombreuses interrogations, à la fois sur sa mesure macroéconomique et sur les composantes qui expliquent son évolution. Ce chapitre a pour ambition de fournir à la fois une analyse détaillée des évolutions du pouvoir d'achat au niveau macroéconomique et une analyse en fonction du niveau de vie. Il s'appuie sur les travaux présentés plus en détail par Madec et al. [2022].

Les évolutions macroéconomiques du pouvoir d'achat en France

Depuis le début des années 1990, le pouvoir d'achat du revenu disponible brut (RDB) par unité de consommation (UC) a crû en moyenne de 0,9 % par an pour un gain réel moyen de l'ordre de 280 euros de 2021. Cette évolution a été marquée par différentes phases (graphique 1) dont les points de rupture ne coïncident pas forcément avec les mandats présidentiels. De 1990 à 1996, période marquée par une faible croissance économique et des ajustements budgétaires importants, les gains de pouvoir d'achat ont été faibles. De 1997 à 2007, ils augmentent dans un contexte de forte croissance de la zone euro. La période allant de 2008 à 2014 a été marquée par la crise financière, puis par celle de la zone euro, accompagnée par une politique d'austérité fiscale et budgétaire très dure. Enfin, depuis 2015, les gains de pouvoir d'achat redeviennent positifs mais sont modérés.

Cliquez sur l'image pour agrandir le graphique.

Pendant cette période, on observe une reprise de l'emploi et une politique de soutien fiscal aux ménages à partir de 2019. Les évolutions de cette période sont aussi marquées par la crise de la Covid-19, et le premier semestre 2022 par la flambée des prix de l'énergie. En complément des dynamiques historiques du pouvoir d'achat, nous comparons ici les évolutions de celui-ci pour la période de chacun des mandats présidentiels. Si ces chiffres permettent de comparer le quinquennat d'Emmanuel Macron avec les mandats précédents, ils ne permettent pas de distinguer ce qui est dû aux choix de politique économique faits au cours du mandat et ce qui est dû aux effets conjoncturels ou à des évolutions structurelles. De plus, des évolutions budgétaires sur un quinquennat peuvent être la conséquence de mesures décidées auparavant. Le pouvoir d'achat par UC a crû en moyenne de 0,5 % par an sous le quinquennat d'Emmanuel Macron [1], ce qui correspond à un gain annuel moyen de 170 euros par UC [2]. C'est plus que durant le quinquennat de François Hollande (+ 0,1 %) ou celui de Nicolas Sarkozy (+ 0,2 %), mais moins que durant les mandats précédant la crise de 2008.

La comparaison, au cours de chaque mandat, du RDB réel avec les revenus primaires réels bruts (issus du travail et du patrimoine) permet aussi d'observer les effets du système sociofiscal sur le pouvoir d'achat macroéconomique des ménages. Il est cependant important de noter que la hausse du pouvoir d'achat du RDB peut être soutenue par un accroissement du déficit public ou, à l'inverse, être freinée par les mesures budgétaires restrictives visant à le réduire. Or, dans un cadre macroéconomique avec une contrainte budgétaire intertemporelle, l'évolution du déficit et de la dette peut avoir des effets sur le revenu intertemporel des ménages ainsi que des effets redistributifs au sein de la population qui ne sont pas observables dans la seule évolution du RDB des ménages.

Quelle évolution du pouvoir d'achat au cours du quinquennat 2017-2022 ?

Durant le quinquennat d'Emmanuel Macron, les gains de pouvoir d'achat par UC ont été plus rapides que l'évolution des revenus primaires réels par UC, même si cet écart s'est estompé au premier semestre 2022. Comptablement, le système sociofiscal a soutenu le RDB pour 0,1 point par an au cours du quinquennat. Cette mesure comptable est une approximation de l'effet du système sociofiscal sur le RDB, qui intègre les stabilisateurs automatiques, mais elle ne tient pas compte des effets des politiques économiques sur les revenus primaires et de l'évolution des bases fiscales, avec la progressivité de certains impôts, comme l'impôt sur le revenu.

Au cours du quinquennat, le PIB par UC a quasiment progressé comme le pouvoir d'achat par UC. À titre de comparaison, durant le quinquennat de François Hollande, le PIB par UC a crû de 0,6 % par an, une croissance équivalente à celle observée durant le quinquennat d'Emmanuel Macron mais avec des différences significatives sur les revenus primaires et le RDB des ménages. Ainsi, malgré une croissance du PIB similaire sur cinq ans, les gains de pouvoir d'achat annuels sont en moyenne de 0,4 point de RDB plus faibles pendant le quinquennat de F. Hollande, reflétant des transferts défavorables aux ménages à la fois dans le partage des revenus et dans la contribution négative des mesures sociofiscales au pouvoir d'achat. En revanche, la trajectoire des déficits publics est très différente durant les deux quinquennats. Au cours du mandat de F. Hollande, le déficit public s'est réduit de 2,8 points de PIB alors que, entre le deuxième trimestre 2017 et le deuxième trimestre 2022, celui-ci s'est accru de 1,2 point de PIB.

Quelles sont les composantes qui expliquent les variations du pouvoir d'achat ?

La période du quinquennat d'E. Macron se caractérise par des gains positifs liés à la fois aux revenus primaires (issus du travail et du patrimoine) et aux évolutions du système sociofiscal (graphique 2). Les gains liés aux prestations sociales en espèces sont faibles par rapport aux mandats précédents, mais l'évolution des prélèvements fiscaux et sociaux directs sur les ménages a contribué positivement au pouvoir d'achat, ce qui n'avait jamais été observé au cours des quatre mandats précédents. Avec un écart de 235 euros par an et par UC entre les quinquennats de F. Hollande et d'E. Macron, les seules mesures fiscales sur les ménages expliquent plus que la totalité de la différence de gain de pouvoir d'achat au cours des deux mandats.

Les revenus du patrimoine (loyers, dividendes et intérêts nets) ont contribué faiblement mais positivement au pouvoir d'achat au cours du quinquennat d'E. Macron, ce qui ne s'était pas produit depuis la crise financière de 2007. En revanche, ces gains issus des revenus du patrimoine sont très éloignés de ceux observés pendant les deux mandats de J. Chirac (entre 111 et 192 euros par an et par UC), les différences de gains pouvant s'expliquer en partie par la forte baisse des taux d'intérêt après la crise de 2007. Après une très forte augmentation durant le premier mandat de J. Chirac, les gains de pouvoir d'achat liés aux revenus du travail sont quasiment stables depuis vingt ans (entre 115 et 155 euros par an et par UC), la seule exception étant le quinquennat de N. Sarkozy, marqué par la forte dégradation du marché du travail à la suite de la crise financière.

Cliquez sur l'image pour agrandir le graphique.

Quelle contribution des revenus du travail au pouvoir d'achat ?

Au sein de la dynamique des revenus du travail contribuant au RDB, il est important de distinguer les évolutions liées aux créations ou destructions d'emplois, celles correspondant aux revalorisations réelles des revenus, notamment des salaires bruts, l'évolution des cotisations sociales payées par les ménages. Durant le quinquennat d'E. Macron, les revenus réels du travail nets de cotisations sociales payées par les ménages ont contribué à accroître le pouvoir d'achat par UC de près de 200 euros par an. Si l'on inclut la hausse de la CSG, qui n'est pas comptabilisée comme une cotisation mais comme un impôt sur le revenu dans les comptes nationaux, ce gain est de l'ordre de 110 euros par an et par UC. Les gains de pouvoir d'achat liés au travail durant ce quinquennat sont supérieurs à ceux des trois quinquennats précédents, malgré des effets de revalorisation des revenus bruts réels du travail moins élevés (35 euros par an et par UC, alors que les montants sont compris entre 150 et 195 euros au cours des quinquennats précédents). En revanche, le quinquennat d'E. Macron affiche une contribution positive de l'emploi (+ 80 euros) au pouvoir d'achat par UC en raison de la hausse du nombre d'emplois par UC depuis 2017, alors qu'il a baissé au cours des trois quinquennats précédents, l'effet étant particulièrement négatif lors du quinquennat de N. Sarkozy (– 165 euros). Et, d'autre part, la fiscalité sur les revenus du travail, liée à la bascule cotisations-CSG, contribue positivement au pouvoir d'achat par UC, ce qui n'était pas le cas durant les quinquennats précédents, même si cet effet était faible durant le quinquennat de N. Sarkozy.

Quelle contribution des prélèvements fiscaux et sociaux ?

Les mesures fiscales prises par les gouvernements successifs ont modelé les évolutions du pouvoir d'achat au fil des quinquennats. Dans les évolutions des prélèvements fiscaux et sociaux et leur contribution à la dynamique du pouvoir d'achat, il est cependant nécessaire de faire la part entre ce qui est lié aux mesures discrétionnaires prises par le pouvoir politique en place et ce qui est lié au dynamisme des assiettes fiscales, indépendamment de toute nouvelle décision discrétionnaire. Ainsi, dans une économie où les revenus primaires réels augmentent, les prélèvements contribuent négativement à la croissance du RDB, indépendamment de toute nouvelle mesure fiscale. Nous évaluons l'impact des mesures fiscales discrétionnaires sur la base des variations lissées du poids des prélèvements fiscaux et sociaux directs dans les ressources des ménages. Si cette mesure présente le défaut de ne pas pouvoir contrôler les effets liés à la déformation des assiettes fiscales dans le taux moyen apparent de prélèvement, elle permet cependant d'approcher au mieux les mesures discrétionnaires prises au cours des différents mandats.

Le poids des prélèvements directs sur les ressources des ménages a augmenté de façon quasi continue durant la décennie 1990 avant de refluer légèrement au cours de la décennie 2010. Une franche augmentation de ces prélèvements a eu lieu de 2011 à 2014, période qualifiée d'austérité fiscale, avant de se stabiliser de 2015 à 2018. De 2019 à 2021, le poids de ces prélèvements a connu une baisse significative sous l'effet de la montée en charge des mesures de soutien fiscal au pouvoir d'achat (suppression progressive de la taxe d'habitation, défiscalisation des heures supplémentaires, baisse de l'impôt sur le revenu…). Sur l'ensemble du quinquennat d'E. Macron, les mesures fiscales discrétionnaires prises par le gouvernement ont soutenu les gains de pouvoir d'achat par UC à hauteur de 90 euros par an (tableau 1). Les autres mandats ont été marqués par une contribution négative ou très faiblement positive des prélèvements directs au pouvoir d'achat des ménages. Le contraste est particulièrement saillant avec le quinquennat précédent, durant lequel la contribution des prélèvements a représenté une perte annuelle de 140 euros par an et par UC.

Cliquez sur l'image pour agrandir le graphique.

Les dynamiques des revenus observés au niveau macroéconomique ne renseignent pas sur l’évolution des revenus par niveau de vie ni sur les évolutions des inégalités. Les périodes de stagnation du pouvoir d'achat se sont-elles traduites par un accroissement des inégalités ? Les périodes de dynamisme du pouvoir d'achat ont-elles a contrario bénéficié en premier lieu aux ménages les plus modestes ou aux ménages les plus aisés ?

Effets redistributifs des mesures sociofiscales prises au cours du quinquennat

En analysant les mesures prises au cours du quinquennat, à l'aide de données microéconomiques et du modèle de microsimulation Ines, nous évaluons l'impact redistributif statique au premier degré [Bourguignon et Landais, 2022] des principales mesures sociofiscales issues des budgets 2018 à 2022. Nous avons fait le choix de nous concentrer sur les mesures ayant un impact durable sur le niveau de vie des ménages. Ainsi, les mesures d'urgence prises en réaction à la crise sanitaire et qui ont vocation à être temporaires (extension de l'activité partielle, fonds de solidarité…) sont ici traitées de façon indépendante [Madec et al., 2022] tout comme celles visant à compenser la surprise d'inflation observée en 2021, liée à la forte hausse des prix de l'énergie.

En euros par ménage, le bilan redistributif du quinquennat reste marqué par la réforme de la fiscalité du capital mise en oeuvre en 2018 (création du prélèvement forfaitaire unique et de l'impôt sur la fortune immobilière). Sur les 22 milliards d'euros de hausse « simulée » du RDB nominal liée aux réformes sociofiscales intervenues au cours du quinquennat, 17 % ont été à destination du dernier vingtième de niveau de vie. En raison de la forte concentration des revenus du patrimoine au sein des ménages les plus aisés, les gains relatifs seraient probablement plus marqués pour les 1 % des niveaux de vie les plus élevés si l'on avait retenu une approche par centile.

Néanmoins, de nombreuses mesures ont profité aux ménages du milieu de la distribution des niveaux de vie (prime d'activité, défiscalisation des heures supplémentaires, bascule CSG/cotisations…) et, en moyenne, la quasi-totalité des vingtièmes de niveau de vie ont vu leur revenu disponible s'accroître de plus de 2 % sous le seul effet des nouvelles mesures sociofiscales prises sur la période étudiée (graphique 3). En pourcentage de leur niveau de vie, les ménages du milieu de la distribution ont le plus bénéficié des réformes sociofiscales mises en place. A contrario, les 5 % de ménages les plus modestes sont ceux ayant perçu les gains les plus faibles, même rapportés à leur niveau de vie peu élevé. Il existe tout de même, au sein de cette population, des ménages qui ont bénéficié de la revalorisation du RSA, de la prime d'activité ou de la mise en place du chèque énergie. Au sein des 5 % de ménages les plus pauvres (v1), 40 % ont gagné en moyenne 380 euros par ménage (+ 5,1 % de leur niveau de vie) à la mise en place des mesures. Dans le même temps, 56 % perdaient en moyenne 280 euros, soit 3,6 % de leur niveau de vie.

Cliquez sur l'image pour agrandir le graphique.

Il en est de même dans le haut de la distribution. Si une majorité des ménages appartenant aux 5 % les plus aisés (v20) ont bénéficié des mesures pour un montant moyen dépassant les 6 380 euros par ménage (+ 9,4 %), une minorité d'entre eux ont vu leur revenu disponible amputé par les mesures mises en place pour un montant moyen de l'ordre de 3 000 euros (– 3,6 % de leur niveau de vie). Il s'agit par exemple de retraités, sans patrimoine financier mais avec un patrimoine immobilier important et qui ont pu subir la hausse de la CSG sur leur patrimoine et leur retraite. Les travaux récents de France Stratégie mettent ainsi par exemple en lumière la très forte concentration de la hausse des dividendes au sein des 1 % de ménages les plus aisés.

De fait, l'exercice visant à simuler l'impact des réformes sociofiscales n'éclaire pas complètement la forte hétérogénéité des situations individuelles. De même, il ne dit rien sur les autres dynamiques à l'oeuvre, à même d'impacter le pouvoir d'achat des ménages : évolutions de la structure démographique, du marché du travail, de l'inflation…

Encadré 1. Impacts redistributifs des mesures sociofiscales, un consensus global.

L'exercice visant à évaluer l'impact redistributif statique de premier ordre des mesures sociofiscales est un exercice maintenant partagé par de nombreux organismes. L'Insee publie chaque année dans son Portrait social une évaluation des mesures sociofiscales entrées en vigueur l'année précédente en mobilisant le modèle de microsimulation Ines. La direction générale du Trésor, en mobilisant son modèle de microsimulation Saphir, publie également dans le Rapport économique, social et financier (RESF) des bilans redistributifs. L'OFCE, à l'aide du modèle Ines, ou l'Institut des politiques publiques (IPP) s'attellent chacun, lorsque c'est possible, à fournir une information sur les effets redistributifs des lois de finances successives.

Si l'ensemble de ces exercices peuvent sembler a priori identiques et sont donc censés établir des résultats similaires, de nombreuses différences sont à même d'expliquer des résultats pour certains non identiques.

Globalement, les champs d'analyse peuvent différer (inclusion ou non des ménages dont la personne de référence est un étudiant), comme les sources de données (enquêtes Revenus fiscaux et sociaux ou Données fiscales plus exhaustives) ou les méthodes d'évaluation (Quel contrefactuel ? Quels effets de comportement ? Imputation versus simulation ? Quelles mesures sont évaluées ?). Il ne s'agit donc pas de distribuer des bons ou des mauvais points, chaque méthode ayant pour elle ses avantages et ses inconvénients. Il convient cependant d'identifier clairement les différences de méthodes, d'adopter au mieux un cadre d'analyse commun mais aussi d'assumer des différences d'évaluation.

Celles-ci sont notamment recensées par André et Sicsic [2020] ou par Bourguignon et Landais [2022]. La question reste tout de même de savoir si ces évaluations sont « cohérentes entre elles ». Autrement dit, si l'on en revient au bilan du quinquennat, il convient de répondre à la question : « Outre les différences de méthode, existe-t-il un consensus sur le bilan redistributif du quinquennat ? » À cette question, et à l'analyse des travaux publiés à la fois par l'IPP et la DG Trésor (l'Insee n'a pas publié de bilan sur l'ensemble de la période), la réponse est plutôt positive, malgré quelques points mineurs de dissensus, facilement explicables.

Du fait de champs de population (inclusion des étudiants) et de mesures (TH, Agirc-Arcco, RSA, Zéro reste à charge) qui diffèrent légèrement, nos simulations ne sont pas parfaitement identiques, mais globalement nos résultats sont proches de ceux publiés par l'IPP en novembre 2021. Le bilan fait plutôt consensus

Concernant le bilan redistributif publié au sein du Rapport économique, social et financier de 2022, les conclusions diffèrent de façon un peu plus importante. Néanmoins cela s'explique. À titre d'exemple, la mise en oeuvre du prélèvement forfaitaire unique n'est pas simulée de façon similaire dans nos analyses. L'intégration d'effets de comportement a pour conséquence de réduire quasi totalement l’impact budgétaire de la mesure et donc les gains distribués aux ménages les plus aisés [Madec et al., 2022, encadré 7].

À l'inverse, en bas de la distribution, les effets redistributifs sont bien plus élevés dans le RESF que dans notre publication. Cela peut s'expliquer par la prise en compte d'effets de comportement plus importants concernant la fiscalité indirecte (tabac, taxe carbone) ou encore des estimations des effets de la réforme de l'assurance chômage ou des aides au logement différentes, ces deux réformes étant complexes à appréhender.

Effets de l'amélioration de l'emploi depuis le début du quinquennat

Entre le quatrième trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2021, plus d'un million d'emplois ont été créés par l'économie française. Si l'emploi total a crû de 3,6 %, certains secteurs ont connu une croissance de l'emploi très forte, d'autres une baisse de l'emploi (voir première partie, chapitre 4). Nous essaierons de tenir compte de ces évolutions de l'emploi par secteur mais aussi par niveau de diplôme dans les données de l'enquête Emploi de 2017. La méthodologie employée consiste à repondérer l'échantillon de l'enquête Emploi afin de modifier exclusivement les taux d'emploi [3] sectoriels et par niveau de diplôme. De cette façon, le poids des individus non inclus dans la population en âge de travailler reste, lui, inchangé (ce qui peut sous-évaluer certains effets liés au vieillissement de la population notamment). Et, ce faisant, nous nous assurons de ne modifier ni la structure d'âge ni la structure démographique des ménages de 2017. Nos simulations aboutissent à la création de 884 400 emplois. Ce résultat diffère quelque peu de l'évolution macroéconomique de l'emploi, du fait notamment des sources mobilisées (enquête emploi versus comptabilité nationale).

Notre méthodologie pose l'hypothèse que la structure de l'emploi intrasectoriel est stable sur la période (niveau de diplôme, type de contrats). De cette façon, il est possible d'affecter les créations d'emplois observées pendant la période d'intérêt par dixième de niveau de vie de 2017. Autrement dit, sous les nombreuses hypothèses explicitées précédemment, il est possible de répondre à la question de savoir quels dixièmes de revenus ont le plus bénéficié de l'amélioration du marché du travail entre 2017 et 2021, et ce toutes choses égales par ailleurs (structures démographiques). Par ailleurs, nous posons l'hypothèse que le processus de fixation des salaires à caractéristiques sociodémographiques données et au sein de chaque secteur est inchangé à la suite de la nouvelle simulation.

Cliquez sur l'image pour agrandir le graphique.

Selon nos estimations, l'emploi total aurait crû de l'ordre de 3 % sur la période 2017-2021. Ces créations d'emplois augmenteraient de 2,4 % la masse salariale versée. Cet écart entre l'emploi créé et la masse salariale s'explique en partie par le type d'emploi créé. Une fois encore, nous posons l'hypothèse que la structure intrasectorielle des emplois est restée inchangée au cours de la période (type de contrat, niveau de qualification). Dès lors, l'impact de l'amélioration de l'emploi sur les salaires versés va dépendre en grande partie de la structure sectorielle de l'emploi, tant en termes de temps de travail que de niveau de qualification. Cet écart entre l'évolution de l'emploi et celle de la masse salariale est, logiquement, encore plus criant à l'observation des résultats par dixième [4] (graphique 4).

Le premier dixième de niveau de vie aurait vu son niveau d'emploi s'accroître de 4,7 % au cours de la période 2017-2021. Sa masse salariale aurait quant à elle augmenté de 3,7 % sous l'effet des créations d'emplois [5]. Dans le haut de la distribution des niveaux de vie, là où le recours au temps partiel et aux contrats courts est plus rare et où le niveau de qualification serait plus homogène, le lien entre l'évolution de l'emploi et celle de la masse salariale semble plus fort. L'emploi y aurait progressé de 3,1 % et la masse salariale de 2,8 %. L'écart entre l'évolution de l'emploi et celle de la masse salariale peut provenir de la structure par âge de l'emploi. Il est en effet possible que les embauches de « jeunes », moins bien rémunérés, soient plus nombreuses dans le bas de la distribution, les salariés ayant vocation, au fil de leur carrière, à se hisser dans l'échelle des niveaux de vie.

Mesures sociofiscales, évolution de l'emploi : quels effets sur les inégalités de niveau de vie ?

Nous l'avons vu, les mesures sociofiscales mises en oeuvre entre 2017 et 2021 ont eu des effets très différents selon la place des ménages dans la distribution des niveaux de vie. De même, les créations d'emplois et les évolutions de salaires qui y sont associées ont pu déformer la distribution des salaires qui prévalait en 2017. Enfin, les études [France Stratégie, 2021] tendent à démontrer que la mise en place de la réforme de la fiscalité du capital a eu pour conséquence d'accroître la perception de revenus financiers des ménages du haut de la distribution des niveaux de vie.

Dès lors, notre objectif est de mesurer à quel point ces dynamiques ont pu, dans leur ensemble, modifier la distribution des niveaux de vie tout en étant cohérentes avec les évolutions macroéconomiques décrites en première partie. Pour ce faire, nous tentons de reconstituer le compte de revenu des ménages tel qu'il est défini par la comptabilité nationale, mais en répartissant les différents types de ressources et de prélèvements par décile de niveau de vie [6].

Une première étape consiste à reconstituer un compte de revenu des ménages par décile de niveau de vie pour 2017. Nous y parvenons en mobilisant d'une part les données de la comptabilité nationale et d'autre part les données de l'enquête Revenus fiscaux et sociaux de l'Insee pour cette même année ainsi que celles issues du modèle Ines.

Une seconde étape consiste à simuler, à partir des résultats explicités précédemment, un compte des ménages pour l'année 2021 :

- la distribution des salaires est modifiée en mobilisant nos résultats simulés de l'impact des créations d'emplois sur la masse salariale versée par décile de niveau de vie ;

- la distribution des revenus du capital est modifiée en mobilisant les données disponibles pour 2018 et intégrant donc la déformation de la structure de répartition de cette forme de revenu liée à la réforme de la fiscalité du capital ;

- la distribution des impôts sur le revenu et le patrimoine est modifiée afin de prendre en compte les effets des réformes mises en place au cours du quinquennat (impôt sur le revenu, prélèvement forfaitaire unique, impôt sur la fortune, taxe d'habitation, heures supplémentaires) ;

- la distribution des cotisations sociales est modifiée en intégrant les effets de la bascule CSG/cotisations ainsi que la désocialisation des heures supplémentaires ;

- la distribution des transferts monétaires est modifiée afin de prendre en compte les effets des réformes mises en place au cours du quinquennat (APL, RSA, prime d'activité, AAH, ASPA).

Cette méthodologie est à prendre avec prudence. Elle constitue une première étape dans l'intégration des évolutions macroéconomiques aux exercices traditionnels de microsimulation statique. En particulier, cette méthode ne tient pas compte des évolutions constatées dans les déterminants des salaires et du rendement du capital. Par ailleurs, il est nécessaire de mobiliser plus de variables pour décrire correctement les caractéristiques des emplois créés depuis le début du quinquennat et les caractéristiques des individus ayant abandonné une situation de non-emploi.

Cliquez sur l'image pour agrandir le graphique.

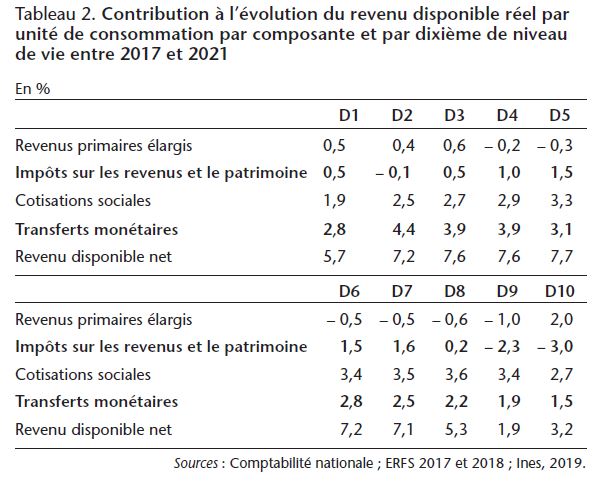

Selon nos estimations [7], les 10 % des ménages les plus modestes ont vu leur revenu disponible soutenu par l'amélioration du marché du travail (hausse de l'emploi et des salaires) et par la baisse des cotisations sociales et la hausse des transferts monétaires (notamment les pensions de retraite) (tableau 2). Les ménages du milieu de la distribution, malgré une contribution négative des revenus primaires, ont quant à eux profiter de la baisse des impôts et des cotisations sociales ainsi que de l'augmentation des transferts monétaires. Nous estimons que ces ménages sont ceux ayant connu la plus forte augmentation du pouvoir d'achat sur la période. En euros par unité de consommation, la plus forte concentration des revenus du patrimoine dans le haut de la distribution, observée à la suite de la réforme de la fiscalité du capital, a largement soutenu le niveau de vie réel des ménages appartenant au dernier dixième de la distribution. En bas de la distribution, malgré un gain moyen important en proportion du niveau de vie, les ménages du premier dixième auraient vu, selon nos estimations, leur pouvoir d'achat ne s'accroître que de 600 euros par unité de consommation sur l'ensemble du quinquennat, soit un montant quatre fois inférieur au gain enregistré par le dernier dixième de niveau de vie.

[1] La révision significative des gains de pouvoir d'achat par rapport à l'étude de Madec et al. [2022] est due à un premier semestre 2022 marqué par un repli du pouvoir d'achat bien plus fort qu'anticipé en raison principalement du choc inflationniste lié à la flambée du prix de l'énergie, avec le déclenchement de la guerre en Ukraine.

[2] Tous les calculs de la partie macroéconomique sont réalisés en euros constants de 2021.

[3] Calculés comme le rapport entre le nombre d'actifs occupés et la population en âge de travailler.

[4] Afin d'être cohérent avec la partie suivante, reposant sur les comptes nationaux distribués par dixième, nous approchons ici les évolutions de l'emploi par dixième et non par vingtième de niveau de vie.

[5] Nous n'analysons ici que l'effet propre des créations d'emplois. Les questions relatives aux négociations salariales et aux augmentations de salaire ne sont ici pas traitées.

[6] Cette méthodologie s'approche de celle utilisée par l'Insee pour la construction des comptes distributionnels [Germain, 2021].

[7] La répartition en dixièmes de niveau de vie des impôts, des cotisations sociales et des transferts monétaires ne tient compte que de l'effet des réformes législatives sociofiscales. La répartition des différents items n'est pas concernée par les évolutions des assiettes sociofiscales.

Repères bibliographiques

André M., Sicsic M. (2020), « Évaluation des effets redistributifs des réformes socio-fiscales : comment s'y retrouver ? », Blog de l'Insee, 3 décembre.

Bourguignon F., Landais C. (2022), « Micro-simuler l'impact des politiques publiques sur les ménages : pourquoi, comment et lesquelles ? », Note du Conseil d'analyse économique, n° 74.

France Stratégie (2021), Rapport du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital, octobre.

Germain J.-M. (dir.) (2021), Rapport du groupe d'experts sur la mesure des inégalités et de la redistribution, Insee Méthodes, n° 138, février.

Madec P., Plane M., Sampognaro R. (2022), « Une analyse macro et microéconomique du pouvoir d'achat. Bilan du quinquennat mis en perspective », Policy Brief de l'OFCE, n° 104, 17 mars.