La jeunesse, génération sacrifiée ?

Les crises favorisent l'émergence d'un discours selon lequel la lutte des âges, ou le conflit des générations, aurait remplacé la lutte des classes. Les jeunes seraient les premières victimes de ce conflit, tandis que les baby-boomers auraient capté les fruits de la croissance économique aux dépens des générations suivantes. Cette rhétorique est d'autant plus convaincante qu'elle s'appuie sur les difficultés réelles d'une partie de la jeunesse. La thèse de la fracture générationnelle s'appuie sur une analyse partiale de la situation des jeunes, qui occulte certains avantages dont bénéficie la jeunesse actuelle ou une partie de celle-ci. Elle tend ainsi à masquer des inégalités au sein des générations alors que les mécanismes en jeu ont des implications souvent plus importantes en termes d'inégalités intragénérationnelles et de transmission intergénérationnelle des inégalités, qu'en termes d'inégalités entre les générations.

Le discours public sur les générations tend également à confondre les inégalités entre générations ou cohortes (groupes de personnes définis par leur date de naissance) et celles entre classes d'âge (groupes définis par leur position dans le cycle de vie), s'appuyant sur le fait qu'à un moment donné, générations et classes d'âge se confondent [1]. Dans les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés, il faut distinguer ce qui relève de la recomposition du cycle de vie («effet âge») et se qui relève des inégalités entre générations successives («effet cohorte»).

Les jeunes font face à des conditions dégradées... depuis de nombreuses années

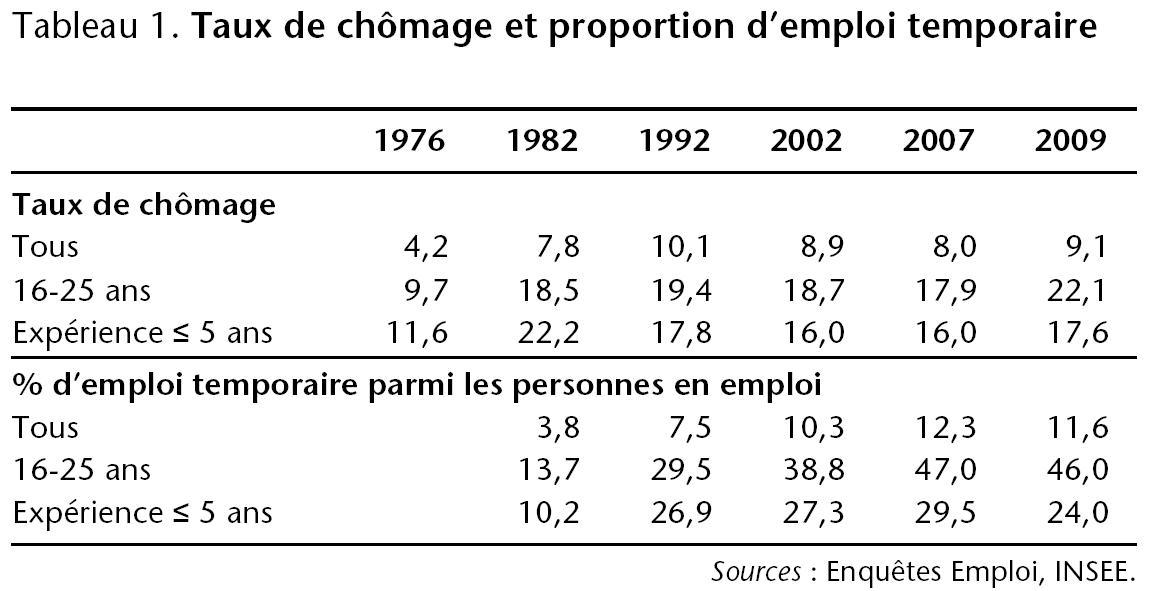

Les conditions d'insertion dans la vie active se sont dégradées depuis le milieu des années 1970, du fait de la persistance d'un chômage de masse et du développement de formes d'emplois précaires (CDD, intérim, stages) sur le marché du travail. Entre 1976 et 2007, le taux de chômage a presque doublé passant de 4,2% à 8,0%, niveau qui était en fait déjà atteint dès le début des années 1980 (tableau 1). Cette dégradation a particulièrement touché les plus jeunes. Le taux de chômage des 16-25 ans a ainsi suivi la même évolution, passant de 9,7% à 18,5% entre 1976 et 1982, puis restant relativement stable jusqu'en 2007 (17,9%). Le ratio du taux de chômage des 16-25 ans à celui de la population totale est en fait égal en 1976 et 2007 (2,3). Cette montée du chômage s'est couplée à un développement important de l'emploi temporaire à partir des années 1980. En 1982, ces emplois représentaient seulement 3,8% de l'ensemble des emplois et 13,7% des emplois occupés par les 16-25 ans. En 2007, ils représentaient 12,3% [2] de l'ensemble des emplois et 47,0% de ceux occupés par les jeunes. Si l'écart relatif entre les 16-25 ans et la population totale a peu évolué, les conditions se sont particulièrement dégradées en termes absolus.

Il existe toutefois un effet de composition qui explique en partie la dégradation de l'emploi des actifs de 16 à 25 ans. Du fait de l'allongement de la durée des études, les actifs âgés de 16 à 25 ans, en 2007, n'ont pas les mêmes caractéristiques que leurs homologues des générations antérieures. Alors que 54% des 16-25 ans étaient actifs en 1976, ils ne sont plus que 43% en 2007. Les jeunes actifs de 1976 étaient donc en moyenne plus expérimentés. Si l'on considère non pas la classe d'âge des 16-25 ans mais les individus ayant fini leur formation initiale depuis moins de cinq ans, la dégradation du marché du travail est moins spectaculaire : le taux de chômage passe de 11,6% à 16% entre 1976 et 2007 (mais diminue depuis 1982), soit une augmentation de 4,4 points (contre 8,2 pour les 16-25). De même, dans la même période, la proportion d'emploi temporaire augmente de 19,3 points pour les nouveaux entrants contre 33,3 points pour les 16-25 ans.

Les jeunes ont, de plus, été particulièrement touchés par la crise économique de 2008-2009. L'ajustement sur le marché du travail s'est effectué au détriment des nouveaux entrants. Le taux de chômage des 16-25 ans s'est dégradé de façon spectaculaire, atteignant 22,1% en 2009, ce qui représente 9,8% des individus de cette classe d'âge. En l'absence d'une politique volontariste visant à partager le coût de l'ajustement (chômage partiel, réduction collective du temps de travail, baisse négociée des salaires...), il n'est pas étonnant que les nouveaux entrants sur le marché du travail et les salariés en contrats temporaires, et donc les jeunes, soient les premières victimes des crises économiques. Or, lors de cette crise, les circonstances et les politiques sur le marché du travail ont été très défavorables aux embauches et donc aux jeunes : les efforts en termes d'emplois aidés ont été faibles ; les taux d'activité des seniors ont continué à augmenter, notamment parce que, contrairement aux crises précédentes, le gouvernement n'a pas mis en place de politique visant à favoriser les départs anticipés à la retraite ; les heures supplémentaires ont été favorisées.

Les écarts de salaires entre les jeunes et les moins jeunes ont également augmenté depuis les années 1970. Dès 1997, Baudelot et Gollac ont fait le constat que la relation entre l'âge et la rémunération salariale s'était fortement modifiée. Les écarts entre tranches d'âge se sont creusés, et l'âge où la rémunération est maximale s'est élevé. En 1970, pour les hommes, toutes choses égales par ailleurs, le salaire était maximal à 40 ans et dépassait celui perçu à 30 ans de 8,6%. En 1993, les individus les mieux payés avaient entre 45 ans et 55 ans, et leur avantage sur ceux de 30 ans étaient de 24,3%. Les auteurs avancent deux explications. Premièrement, l'âge a changé de signification en raison du vieillissement des actifs. De fait, si on ne range plus les individus en classes d'âge (25-35 ; 35-45...) mais en déciles d'âge, les écarts s'estompent : c'est moins l'âge absolu qui compterait que la position relative parmi les actifs. Deuxièmement, les salariés entrés dans la vie active après 1975 ne bénéficient plus de l'embauche à salaire réel croissant du fait du net ralentissement de la croissance économique. L'effet de l'âge, qui existait déjà en 1970, était en partie compensé par un effet génération favorable aux plus jeunes qui bénéficiaient ainsi de l'élévation générale des salaires. Avec la fin du régime d'embauche à salaire croissant, les générations ne sont plus séparées que par l'ancienneté, ce qui contribue à creuser les écarts de salaires entre classe d'âge lorsqu'on raisonne en coupe instantanée. Koubi [2003] analyse les carrières salariales entre 1967 et 2000 et arrive à des conclusions similaires : la rémunération en début de vie active des générations nées après 1950 s'est dégradée, mais ce recul du salaire de départ a été compensé par une progression plus rapide en début de carrière. L'allongement de la durée de la vie redéfinit les âges : les vieux tombent plus lentement et les jeunes s'élèvent plus tardivement.

Le système de protection sociale ne s'est pas adapté à l'allongement de la durée des études et aux difficultés d'insertion sur le marché du travail. Par conséquent, alors que la montée en charge du système de retraites a permis la forte diminution du taux de pauvreté des plus de 60 ans (traditionnellement, la population la plus touchée par la pauvreté), la pauvreté s'est rajeunie : en 2008 le taux de pauvreté des 18-29 ans s'élevait à 16,7% contre 13% pour l'ensemble de la population et 8% pour les 60 à 74 ans [3].

La forte augmentation du prix des logements depuis 1998 s'est faite au détriment des non-propriétaires. L'accès au logement est ainsi plus difficile pour les primo-accédants et donc pour les générations les plus jeunes. Les taux d'accession à la propriété sont ainsi plus faibles pour les générations nées après 1959 alors que l'accession avait cru pour celles nées entre 1940 et 1959. L'augmentation des prix de l'immobilier s'est également traduite par une augmentation du taux d'effort [4] moyen de l'ensemble des ménages français, passant de 7,9% à 11,4% (multiplié par 1,4) au cours des trente dernières années. Cette augmentation du taux d'effort pèse plus sur les plus jeunes : les moins de 30 ans ont vu leur taux d'effort multiplié par 1,9 contre 1,7 pour les 30-49 ans, 1,4 pour les 50-64 ans et 1,2 pour les 65 ans et plus [Fauvet, 2009].

Pourtant, on ne peut pas parler de génération sacrifiée

Le tableau ainsi dressé semble très noir pour la génération actuelle de jeunes adultes, et certains concluent que cette cohorte a été sacrifiée par les politiques publiques. Pourtant, si le constat part de faits avérés, l'approche consistant à évaluer ces phénomènes exclusivement sous le prisme de l'âge ou de la génération est trompeuse.

L'approche générationnelle masque les inégalités au sein des générations. Les difficultés liées à l'entrée dans la vie active ne sont en effet pas partagées par l'ensemble des jeunes. Le CEREQ [2011] suit des cohortes de jeunes à leur sortie de formation initiale et analyse leur parcours d'entrée dans la vie active. Les premiers résultats pour les 739 000 jeunes sortis du système éducatif en 2007 montrent des différences importantes dans l'accès à l'emploi selon le niveau de diplôme : au bout de trois ans de vie active, le taux de chômage des individus sortis sans diplôme (18% de l'effectif) est de 40% contre 19% pour les individus sortis avec un diplôme du secondaire (40% de l'effectif) et 9% pour les diplômés du supérieur (42% de l'effectif). Or l'origine sociale a un impact très important sur l'obtention du diplôme : alors qu'il y a neuf enfants de cadres pour seulement un enfant d'ouvriers parmi les titulaires d'un doctorat, parmi les jeunes sortis sans diplôme, on compte sept enfants d'ouvriers pour un enfant de cadres [CEREQ, 2008]. La cause est connue : les parents qui en ont les moyens réalisent des investissements importants dans l'éducation de leurs enfants, notamment par leur choix de résidence, afin qu'ils décrochent un diplôme qui leur permettra de s'insérer plus facilement sur le marché du travail. Loin de la «fracture générationnelle», c'est à la transmission intergénérationnelle des inégalités, via le diplôme scolaire, que l'on assiste.

Les jeunes générations bénéficient de meilleures conditions de logement. En contrepartie d'un taux d'effort plus important, tous les ménages bénéficient d'une surface par personne et d'un niveau de confort accru. Durant les trente dernières années, les couples de plus de 40 ans bénéficient de la plus forte progression (+ 44%) mais les jeunes couples disposent également d'une surface accrue (+ 19%). De fait, et contrairement à une idée reçue, les jeunes ménages, nés entre 1970 et 1974, disposent de plus d'espace que toutes les générations qui les ont précédées. Mais cette vision moyenne cache des situations contrastées selon le statut des parents.

Le logement constitue ainsi une autre voie de la transmission intergénérationnelle des inégalités. À terme, les gains liés à l'augmentation des prix de l'immobilier seront transmis aux enfants (par les donations ou les successions). Cela est d'autant plus vrai que l'abattement sur les droits de donation et de succession en ligne directe a été triplé en 2006, passant de 50000 euros à 150000 par enfant et par parent. Cette hausse a été d'ailleurs en partie justifiée par l'augmentation du prix des biens immobiliers. Le fait de pouvoir transmettre sans droits de tels montants à ces enfants solvabilise ceux qui peuvent bénéficier des solidarités familiales et complique l'accession à la propriété de ceux qui ne peuvent compter que sur leurs revenus du travail.

Outre le logement, les jeunes bénéficient des solidarités familiales pour assurer leurs dépenses courantes. Ce sont les étudiants et les enfants des ménages aux revenus les plus élevés qui bénéficient des plus fortes solidarités familiales. Dans le champ des ménages ayant des enfants ne vivant plus au domicile familial, 70% parmi le quart des plus aisés ont apporté une aide à leurs enfants : ils sont ainsi deux fois plus nombreux que les ménages aux revenus les plus modestes [Cordier et al., 2007]. Le fait d'aider est fortement corrélé au niveau d'études atteint par les enfants (plus de 70% des parents ayant un diplôme du supérieur ont aidé leur enfants ayant atteint au plus Bac+2, contre 35% pour les parents non diplômés) et au fait d'avoir été aidé soi-même.

Sur la longue période, les jeunes générations bénéficient, malgré tout, de l'augmentation générale du niveau de vie. Si les générations nées entre 1946 et 1955 ont un niveau de vie relativement proche de celui des générations nées entre 1941 et 1945, les générations nées à partir du milieu des années 1960 bénéficient d'un niveau de vie supérieur à celui de leurs aînés aux mêmes âges [Bonnet, 2010]. Si la situation relative des plus jeunes se dégrade, leur niveau de vie absolu s'améliore. Plutôt qu'à un sacrifice des jeunes générations, on assiste à une redéfinition du cycle de vie.

Les inégalités dans les transmissions familiales se cumulent : les parents diplômés peuvent apporter une aide directe aux études et à l'orientation, leurs revenus supérieurs leur permettent de choisir leur résidence selon la qualité perçue du système éducatif, puis d'aider leur enfant étudiant. Cela explique l'impact important de l'origine sociale sur l'obtention du diplôme. Compte tenu de l'importance du diplôme dans l'accès à l'emploi, cette inégalité liée à l'origine sociale semble plus grave que le très fragile portrait des inégalités entre génération ou classe d'âge.

Quelles politiques publiques ?

Une priorité des politiques publiques concernant la jeunesse devrait être de réduire les inégalités d'accès aux diplômes selon l'origine sociale ou le lieu de résidence [Allègre et al., 2010]. Atteindre cet objectif nécessite probablement de modifier les priorités de l'école et du système éducatif plutôt que de créer des écoles de la deuxième et de la troisième chances. Les travaux s'appuyant sur les enquêtes réalisées par le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) pointent les causes des difficultés du système éducatif français : élitisme, culture du classement et de la hiérarchie, redoublement précoce, tolérance pour les inégalités scolaires [Baudelot et Establet, 2009]. La méritocratie scolaire à la française a pour conséquence un très fort taux de sortie du système scolaire sans diplôme : plus d'un jeune sur six (18%), soit 130 000 jeunes, sort sans diplôme du système scolaire. Cette proportion n'évolue plus depuis le milieu des années 1990 alors que les décennies antérieures avaient connu un net recul [CEREQ, 2011]. Ces jeunes font face à des conditions d'accès à l'emploi difficiles et socialement coûteuses. La stratégie française d'un SMIC relativement élevé, qui peut s'avérer payante dans la mesure où elle incite à effectuer des efforts importants de formation, n'est pas compatible avec le malthusianisme scolaire.

Aujourd'hui, la majorité des aides liées à la dépendance des jeunes adultes se fait en direction des familles (via les prestations familiales, le quotient familial, et une part des allocations logement) et non pas directement aux jeunes (qui bénéficient directement des bourses pour étudiants et des allocations logement lorsqu'ils n'habitent plus chez leurs parents). Le système de transfert est généreux pour les ménages les plus pauvres (via les bourses) et les plus riches (via les réductions d'impôt sur le revenu) mais, au milieu, les classes populaire et moyenne ne sont pas ou peu aidées : seuls 5% des étudiants du supérieur reçoivent le montant maximum des bourses (460 euros par mois). Dès lors, soit l'étudiant est aidée par sa famille, soit il devra travailler dans des proportions néfastes à la réussite de ses études. Dans ce contexte, l'élargissement de l'aide en direction des étudiants permettrait de rétablir une certaine équité.

Les jeunes ont besoin d'emplois à la suite de leur formation, ce qui nécessite d'améliorer la transition entre l'école et le marché du travail. Outre la réforme du système éducatif, le développement de l'apprentissage, notamment pour les moins qualifiés, la réduction de la segmentation du marché du travail, le développement d'emplois aidés, ciblés sur les publics les plus en difficulté, constituent les principales voies à explorer.

Repères bibliographiques :

ALLÈGRE G., MÉLONIO T. et TIMBEAU X., "Dépenses publiques d'éducation et inégalités", Document de travail OFCE, n°2010-06, 2010.

BAUDELOT C. et ESTABLET R., L'Élitisme républicain, Seuil, "La République des idées", Paris, 2009.

BAUDELOT C. et GOLLAC M., "Le salaire du trentenaire: question d'âge ou de génération", Économie et Statistique, n°304-305, 1997.

BONNET C., "Niveau de vie: un rattrapage des jeunes générations ?", Regards croisés sur l'économie, n°7, 2010.

CEREQ, "Quand l'école est finie... Premiers pas dans la vie active de la Génération 2004", coordonné par Virginie Mora et Emmanuel Sulzer, Ouvrages CEREQ, 2008.

CEREQ, "2007-2010. Premiers pas dans la vie active. Le diplôme: un atout gagnant pour les jeunes face à la crise", Génération 2007, Premiers résultats, 2011.

CORDIER M., HOUDRÉ C. et RUIZ H., "Transferts intergénérationnels entre vifs: aides et donations", INSEE Première, n°1127, mars 2007.

FAUVET L., "Le poids du logement dans le budget des ménages: une approche générationnelle", dans Compte du Logement. Résultats provisoires 2007 et premières estimations 2008 (p.47 à 72), Commissariat général au développement durable, 2009.

KOUBI M., "Les carrières salariales par cohorte de 1967 à 2000", Économie et Statistique, n°369-370, 2003.

Notes :

[1] Stricto sensu, la jeunesse n'est pas une génération, mais un âge. L'expression «Jeunesse, génération sacrifiée» est donc ambiguë : il faut préciser si le problème est lié à l'âge (auquel cas les difficultés seraient partagées par plusieurs générations) ou alors à la cohorte actuelle de «jeunes» (qui serait durablement sacrifiée).

[2] Selon les données de l'enquête Emploi. Ces données diffèrent de l'enquête EU LFS utilisées dans la partie I.2 du fait de l'harmonisation effectuée par Eurostat.

[3] INSEE, enquête ERFS 2008.

[4] Le taux d'effort désigne le poids du logement dans le budget des ménages.