Les partis sont-ils sur le retour ?

Igor Martinache est agrégé de sciences sociales, maître de conférences en sociologie à l'UFR Staps de l'Université Paris Nanterre et membre de l'Institut des sciences sociales du politique (ISP, CNRS-UMR n° 7220). Docteur de science politique, il a récemment co-dirigé l'ouvrage La fin des partis ? avec Frédéric Sawicki (PUF, coll. La Vie des idées, 2020).

Introduction

La victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle de 2017, le mouvement des Gilets jaunes ou encore plus récemment l'organisation d'une « primaire populaire » afin de désigner un candidat ou une candidate dans la course à l'Élysée sont autant de manifestations d'une apparente crise des partis politiques de nos jours. Celle-ci est corroborée par les résultats de certaines enquêtes d'opinion qui classent les partis bons derniers des organisations auxquelles les Français disent accorder leur confiance : 21 % des personnes interrogées déclarent avoir « très » (3 %) ou « plutôt » (18 %) confiance en eux, loin derrière les hôpitaux (82 %), mais aussi la police (72 %), les banques (44 %), les médias (29 %) ou les réseaux sociaux numériques (22 %) [1]. Les partis semblent ainsi cristalliser les différents reproches adressés à la démocratie représentative, y compris les plus contradictoires en apparence : népotisme et querelles intestines, rigidité idéologique et opportunisme, obsession du pouvoir et impuissance, bureaucratisation à outrance et instruments à la disposition des ambitions politiques individuelles, ou encore coupure avec la vie des « vrais gens » et perméabilité aux intérêts des puissants, pour ne citer que ceux-là. En un mot, les organisations partisanes constitueraient le principal obstacle vers la voie d'une véritable démocratisation de la société et des institutions, ainsi que le dernier rempart d'une élite sociale bien décidée à préserver ses intérêts en confisquant aux citoyens et citoyennes « ordinaires » la délibération sur la chose publique via les postes électifs.

L'antienne est en réalité pratiquement aussi ancienne que le phénomène partisan lui-même, comme en témoignent les critiques il y a plus d'un siècle par certains politistes de leurs supposément inévitables dérives oligarchiques et clientélistes [2]. Et pourtant, ils tournent (encore). En témoigne le fait que la prouesse d'Emmanuel Macron en 2017 n'ait pas été de se faire élire sans parti, mais d'avoir mis sur pieds une formation ad hoc [3], non toutefois sans aller débaucher ses cadres au sein des deux formations les mieux installées, à droite comme au centre-gauche. En témoigne également le lancement récent par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe de son propre parti, baptisé « Horizons », dans l'espoir, pour le maire du Havre, de revenir au premier plan de la scène politique nationale. Ou encore en Espagne la mue progressive de Podemos, issu des mouvements sociaux du 15 mai, en parti politique « comme les autres » entré dans la coalition gouvernementale emmenée par le PSOE, alors que ses animateurs entendaient « faire de la politique autrement » et « par le bas » (Dain, 2020).

Le paradoxe est ainsi que, tout en souffrant d'un discrédit patent, les partis politiques apparaissent néanmoins incontournables dans la structuration des démocraties représentatives contemporaines. D'ailleurs, le pluralisme partisan demeure bien l'un des critères majeurs pour évaluer le degré de démocratisation d'un régime. Et il n'est pas anodin que l'on reproche à la fois à l'offre partisane contemporaine d'être insuffisamment différenciée – les partis considérés comme « crédibles » se différencieraient peu sur le plan idéologique ou entretiendraient un certain « brouillage » sur les enjeux socio-économiques majeurs –, et en même temps d'être trop polarisée, avec une mise en scène des « clash » favorisée par les formats médiatiques des chaînes d'information continue ou des réseaux sociaux (Lefébure, 2020). La désaffection des partis ne semble d'ailleurs pas concerner que les citoyens. Elle atteint aussi les politistes, l'objet ayant perdu de sa centralité dans les recherches au profit notamment de l'analyse des politiques publiques et de la sociologie des mouvements sociaux, comme si les organisations partisanes n'étaient plus nécessaires pour saisir ceux-ci ou celles-là [4].

Il semble en fait que pour dissiper quelque peu ces contradictions, il faille recourir à des outils d'analyse mettant à distance le sens commun et les confusions qu'il charrie, par exemple entre la forme partisane et ses usages. Et qu'il faille aussi rompre avec une tendance à se focaliser sur certains cas particuliers en oubliant la dimension éminemment relationnelle du champ politique (Bourdieu, 2000), où les prises de position ne prennent sens qu'au regard des positions relatives occupées par les agents, individuels et collectifs, et s'inscrivent elles-mêmes dans un certain nombre de « règles du jeu » implicites (Bailey, 1971) qui contraignent ces derniers et dont la définition constitue l'un des enjeux mêmes de ce champ [5].

Nous proposons ainsi dans cette synthèse, évidemment non exhaustive, sur ce thème classique, mais quelque peu délaissé de nos jours, de la science politique, de revenir dans un premier temps sur les enjeux définitionnels et les différentes dimensions des partis et « systèmes » dans lesquels ils s'inscrivent, avant, dans un second temps, de tenter de passer en revue un certain nombre de facteurs de leur apparente « crise » actuelle et d'avancer quelques pistes pour tenter d'en sortir.

1. Les partis, entre socialisation et individualisation du capital politique

1.1. Qu'est-ce qu'un parti ? Définitions et évolutions

Cela peut sembler paradoxal : alors que l'on ne cesse de s'interroger sur l'obsolescence, voire la disparition programmée des partis politiques, ceux-ci n'ont jamais été aussi nombreux : en un quart de siècle, leur nombre a ainsi été multiplié par près de 18, passant de 28 en 1990 à 493 en 2017 d'après la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (Phélippeau, 2018) [6]. Une profusion en partie consécutive aux différentes lois adoptées depuis 1988 afin de favoriser la « transparence de la vie politique », mais aussi et peut-être surtout à un processus de personnification du champ politique sur lequel nous reviendrons. Cela montre en tous les cas que la physionomie du champ politique, et notamment sa tendance à aller vers une bipolarisation ou au contraire une atomisation, dépend fortement des institutions, réglementaires et culturelles, dans lesquelles il s'inscrit [7].

Encadré : Les partis politiques, combien de divisions ?

Recenser le nombre de partis comme celui de leurs membres s'avère une tâche particulièrement ardue. Si certaines statistiques officielles existent bien, notamment du fait des déclarations obligatoires de leurs éléments budgétaires auprès de la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP) [8], force est d'emblée de noter que l'inflation du nombre de partis s'explique notamment par l'évolution des règles en la matière, et que certaines formations s'assimilent essentiellement à des entreprises « unipersonnelles », voire à des coquilles vides – des sociétés écran pour filer la métaphore économique, essentiellement destinées à recueillir des ressources publiques comme privées à l'occasion d'une campagne électorale ponctuelle.

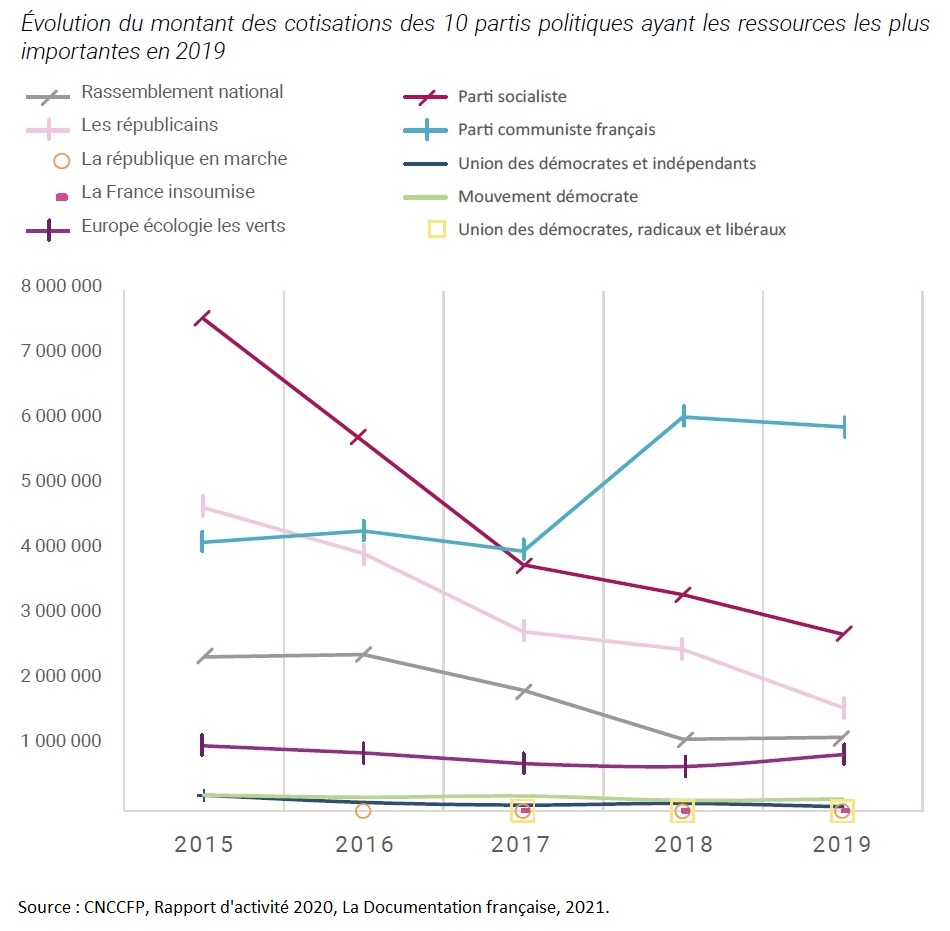

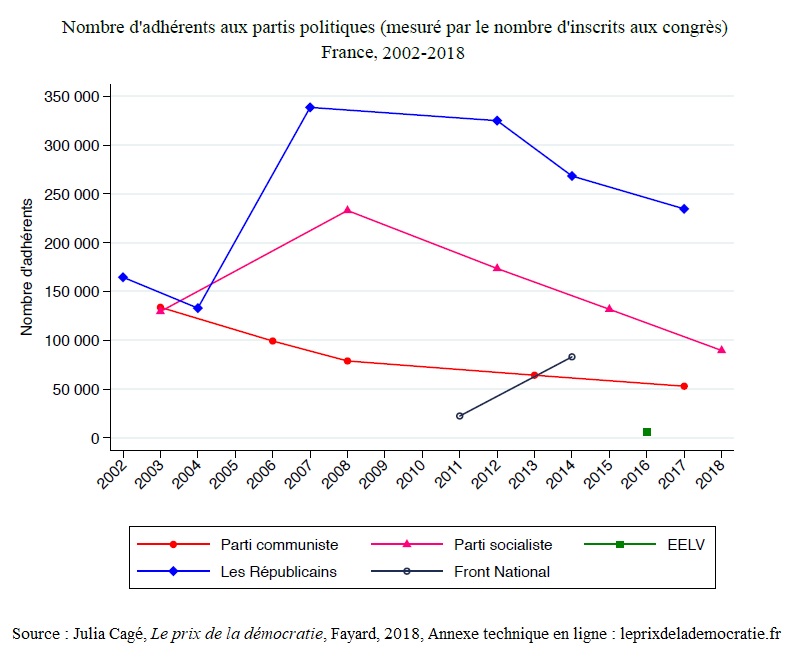

Du côté des effectifs, la même prudence est de mise, et même redoublée, dans la mesure où ces chiffres constituent un enjeu à part entière dans la compétition électorale. Tous les partis ont intérêt d'une part à « gonfler » leurs effectifs pour suggérer leur force et leur représentativité à l'instar des organisateurs de manifestations sur la voie publique. D'autre part, les modalités d'adhésion s'avèrent elles-mêmes plus ou moins contraignantes d'une formation à l'autre, mais aussi selon les périodes – il suffit de songer à l'adhésion à un euro lancée en 2018 par le Parti socialiste, ou à celle, gratuite et en quelques clics, à La France insoumise. Cotiser n'est pas non plus synonyme de militantisme actif, même si contribuer aux finances d'un parti peut déjà représenter un acte d'engagement pour celles et ceux qui n'ont pas le temps ou la capacité d'agir davantage. Inversement, certaines personnes « sympathisantes » peuvent s'impliquer de manière plus ou moins régulière dans les activités d'un parti politique sans être pour autant encartées, de par leur proximité familiale ou amicale avec des adhérent·es ou encore leur appartenance à un réseau de sociabilité associatif proche du parti considéré. Quoiqu'il en soit, différents chiffres circulent, comme la proportion de la population française adulte adhérant à un parti politique (1,2 % en 2013 selon l'INSEE), le montant des cotisations annuelles des adhérents perçues par les partis, dont la CNCCFP (2021) souligne la tendance à la baisse entre 2015 et 2019 pour les 10 plus grands partis (Figure 1 [9]), ou encore le nombre d'adhérents à jour de leur cotisation arrêté au moment des congrès de chacune des formations, repris ici à Julia Cagé (2018) (Figure 2).

Figure 1 : Évolution du montant des cotisations des 10 partis politiques français ayant les ressources les plus importantes en 2019

Cliquez sur l'image pour agrandir la figure

Figure 2 : Nombre d'adhérents aux partis politiques (mesuré par le nombre d'inscrits aux congrès), France, 2002-2018

Cliquez sur l'image pour agrandir la figure

Quoiqu'il en soit, l'érosion générale et continue du nombre de leurs membres est peu contestée par les partis politiques quels qu'ils soient, et face à cette tendance, ces derniers ont tendance à desserrer les conditions d'appartenance, notamment les exigences en termes d'implication militante, l'engagement devenant de plus en plus « à la carte » (Ion, 1997) suivant les disponibilités et les envies de chacun·e. Mais cela se traduit également dans le même temps par une dévaluation du militantisme, comme l'a illustré le cas des primaires dépossédant les militants de l'une de leurs principales prérogatives : le choix de leurs candidat·es au moment des élections (Lefebvre, 2011), au profit d'un « sélectorat » constitué ponctuellement.

Avant de s'intéresser à cette dimension systémique, il importe d'essayer de définir ce dont il est question, dans la mesure où, au-delà de sa définition légale, l'objet « parti » présente également une définition sociale qui constitue aujourd'hui un « stigmate » dont certains s'emploient à se défaire, ou qu'ils s'attachent au contraire à « retourner ». En somme, il s'agit d'un enjeu de lutte en soi. Le plus simple consiste ainsi à partir de ce qui caractériserait les partis politiques par rapport à d'autres types de groupements humains. Dans sa fameuse conférence sur « le métier ou la vocation de politique », Max Weber proposait ainsi de définir les partis comme des « sociations [10] reposant sur un engagement (formellement) libre ayant pour but de procurer à leurs chefs le pouvoir au sein d'un groupement et à leurs militants actifs des chances – idéales ou matérielles – de poursuivre des buts objectifs, d'obtenir des avantages personnels, ou de réaliser les deux ensembles » (Weber, 1919). Si l'on parlait de partis dès le Moyen-Âge pour désigner les factions regroupées autour de puissants en concurrence pour le pouvoir, tels que le parti Armagnac et le parti bourguignon en lutte pour la couronne française durant la guerre de Cent Ans, ou les partis Guelfe et Gibelin, s'opposant sur la primauté à accorder au pape ou à l'Empire dans les cités italiennes des XIIIe et XIVe siècles (Berstein, 2013), ceux-ci ne sont réellement apparus sous leur forme moderne que dans la seconde moitié du XIXe siècle, et sont indissociables du processus de professionnalisation de la vie politique découlant de la fin du suffrage censitaire [11]. L'élargissement massif et simultané de l'« offre » et de la « demande » amené par la réforme de 1848 entraîne une intensification de la compétition électorale, qui implique la nécessité de collectiviser les ressources matérielles comme symboliques (idées, programmes, etc.), ainsi que celle d'un engagement à plein temps et du développement de savoir-faire spécifiques de la part de celles et ceux qui vont désormais vivre de et/ou pour la politique (Phélippeau, 2002).

Se donnent d'emblée à voir deux tensions constitutives sur lesquelles repose sans doute une partie de la défiance à l'égard des partis : la première réside dans la revendication à incarner l'intérêt général en prenant le contrôle de l'État, tout en se posant comme les représentants de certains groupes sociaux particuliers, sans oublier les intérêts personnels des intéressés via la conquête de différents « trophées » (postes, honneurs et ressources matérielles). La seconde réside dans la division du travail qu'implique toute entreprise politique et les formes de hiérarchisation et de domination qu'elle risque de susciter. Cette dimension a été particulièrement mise en avant par Roberto Michels à partir d'une étude du parti social-démocrate allemand avant la Première guerre mondiale. Constatant que la bureaucratisation de celui-ci s'est accompagnée d'une prise de contrôle par un petit groupe de dirigeants qui s'est progressivement embourgeoisé, il n'hésite pas à décréter l'existence d'une « loi d'airain de l'oligarchie », c'est-à-dire une tendance inévitable pour toute organisation à être accaparée par une minorité prétendant agir au nom de tous : « Le mécanisme de l'organisation, en même temps qu'il donne à celle-ci une structure solide, provoque dans la masse organisée de graves changements. Il intervertit complètement les positions respectives des chefs et de la masse. L'organisation a pour effet de diviser tout parti ou tout syndicat professionnel en une minorité dirigeante et une majorité dirigée » (Michels, 1971, p. 23-24). S'agissant des partis, le problème se dédouble en quelque sorte puisqu'il remet en cause le principe même de la démocratie qu'ils sont censés faire vivre.

Mais Michels est bien conscient du dilemme face auquel les partis placent nos aspirations démocratiques, car ils constituent également un instrument d'émancipation incontournable pour les dominés. Selon lui, « la démocratie ne se conçoit pas sans organisation. L'organisation est, entre les mains des faibles, une arme de lutte contre les forts » (ibid., p.25). Maintes fois récusée depuis pour sa prétention à l'universalité, la « loi » de Michels n'en révèle pas moins des tendances toujours à l'œuvre au sein de certaines organisations partisanes comme le montrent les nombreux travaux mettant en évidence la difficulté d'accès des femmes (Petitfils, 2013), des membres des classes populaires (Lefebvre, Sawicki, 2006 ; Mischi, 2014), des personnes « racisées » (Avanza, 2010), et en particulier des « jeunes » cumulant ces différentes propriétés (Masclet, 2003), aux responsabilités partisanes et électives, y compris au sein des formations qui prétendent défendre leurs intérêts particuliers.

1.2. Comment étudier les partis ? Dimensions et typologies

Une fois ces spécificités mises en évidence, la difficulté devient de savoir sous quel angle aborder ces organisations, tant elles présentent des facettes différentes, mais aussi une hétérogénéité interne que le sens commun tend à sous-estimer, sinon oublier. Les travaux de science politique se divisent ainsi entre analyses internistes, qui se concentrent sur une seule organisation, dont l'autonomie est ainsi implicitement postulée, et les analyses relationnelles, qui s'emploient à étudier ensemble les différentes organisations qui composent le champ politique à un moment donné, en considérant que leurs relations objectives et leurs positions respectives dans ce champ-là doivent être prises en compte pour saisir l'espace des prises de position de leurs porte-parole légitimes.

Les travaux relevant de la première catégorie peuvent ainsi se concentrer soit sur la dimension idéologique du parti, soit sur sa dimension organisationnelle (la manière dont ses militants et dirigeants sont recrutés et socialisés, dont ils collectent divers types de ressources, ou encore la division des responsabilités et du travail militant en son sein), mais aussi sur son « écologie », autrement dit en étudiant le terreau socio-économique particulier dans lequel celui-ci se développe sur un territoire donné, ce qui contribue à différencier le parti localement, en fonction des réseaux de sociabilité prééminents dans les différents territoires. Dit autrement, cette approche en termes de « milieu partisan » permet de saisir qu'il n'existe pas un mais des partis du point de vue du recrutement social de ses militants et dirigeants, ainsi que de son audience électorale, ce qui entraîne des formes d'organisation, voire des orientations idéologiques particulières. Ainsi, alors que c'étaient les délégués de mineurs qui animaient le Parti socialiste dans le Pas-de-Calais, il s'agissait plutôt des enseignants laïques dans l'Ille-et-Vilaine et de responsables de coopératives agricoles dans le Var, donnant chaque fois une coloration différente à l'organisation comme à l'agenda de ces différentes fédérations (Sawicki, 1997). Un résultat retrouvé à propos du Parti communiste français, loin du bloc monolithique tel qu'on se le représente usuellement, lorsque l'on compare son implantation dans l'Allier, l'Isère, la Loire-Atlantique ou la Meurthe-et-Moselle (Mischi, 2009). Ce type de monographies multi-situées des organisations partisanes ont néanmoins le défaut de reléguer au second plan le facteur pourtant crucial de la concurrence avec d'autres formations pour expliquer la morphologie de ces dernières. Elles ont en revanche le mérite, grâce à la finesse de leur grain d'observation, de mettre en évidence la pluralité des profils de leurs militant·es, des ressorts de l'engagement, de l'apprentissage du militantisme et de la transmission à différents endroits et époques, mais aussi leurs contradictions internes, à l'instar d'une autre enquête participante au sein du parti désormais dénommé Europe-Ecologie-les Verts en France (Jérome, 2021).

Le second type d'approches consiste à étudier les stratégies développées par les partis dans les différentes arènes du pouvoir (gouvernement, parlement, exécutifs locaux, etc.), l'influence des modes de scrutin et des résultats électoraux sur les positionnements relatifs (alliances ou démarcation) des différentes formations au sein de ce qu'il est convenu d'appeler un « système partisan ». Ce concept a l'intérêt de mettre en évidence les interdépendances existant entre les partis et le système institutionnel, et d'analyser leur nombre et leur polarisation, leurs alliances, la construction de leurs discours et programmes, leurs rapports aux institutions ou leur degré de fermeture notamment, sans que ces différents éléments ne découlent cependant mécaniquement des modes de scrutin en vigueur [12].

Ces différentes entrées ne sont pas exclusives, et gagneraient même à l'être de moins en moins, mais force est de constater un certain cloisonnement parmi les chercheurs entre les trois facettes principales distinguées par Valdimer Key (1964) : « parti dans l'électorat », « parti-organisation » et « parti au gouvernement ». Une des questions cruciales réside pourtant précisément dans la manière dont ces trois scènes s'articulent, posant, de manière sous-jacente, celle de savoir dans quelle mesure le champ politique, que les partis contribuent fortement à structurer, s'est autonomisé de la société qu'il prétend régir. Un certain nombre d'éléments de réponse peuvent être trouvés dans les essais de typologie des partis. Dans son ouvrage séminal, Maurice Duverger (1951) s'emploie ainsi à différencier les partis en fonction de leur origine, leur taille ou leur structure, fondant ainsi une distinction restée fameuse entre « partis de cadres » et « partis de masse ». Plutôt à droite de l'échiquier politique, les premiers se caractérisent selon lui par leur organisation relativement horizontale et décentralisée sous le contrôle des parlementaires, et par des effectifs peu fournis du fait d'une stratégie visant à attirer des personnalités plutôt que des masses d'adhérents, à l'opposé, terme à terme, des seconds. Certains vont s'employer à sa suite à affiner l'opposition polaire, d'autres à la compléter ou la substituer.

Au milieu des années 1960, Samuel Eldersveld (1964) forge ainsi le concept de « parti stratarchique » où la focalisation sur la compétition électorale conduit à accorder une large autonomie à chaque échelon du parti en matière de financement, d'élaboration des programmes et de sélection des candidats. À la même période, Otto Kirchheimer (1966) proclame pour sa part la fin de l'opposition de Duverger au profit de l'essor d'un nouveau modèle : le « parti attrape-tout » (catch-all party) qui fusionne certains des traits des partis de cadres et partis de masse et qui, comme son nom l'indique, met l'accent sur des propositions peu clivantes afin d'attirer l'audience la plus large possible. Pour l'auteur, cette évolution découlerait de celle des sources de financement des organisations où l'argent public et/ou les donations des groupes d'intérêt (selon les pays) se substitueraient progressivement aux cotisations des adhérents et autres dons de mécènes ou sympathisants. Trois décennies plus tard, Richard Katz et Peter Mair (1995) vont quant à eux défendre une thèse qui relie d'une autre manière les transformations morphologiques des partis à celle des règles du jeu politique, et qui peut également contribuer à expliquer l'éloignement des partis vis-à-vis du monde social. Cette thèse, qui est désormais au cœur des débats entre politistes sur le sujet (Aucante, Dezé, 2008), est celle de la « cartellisation » des partis politiques. Reprenant la métaphore économiciste du « marché politique », Katz et Mair avancent qu'à partir des années 1970, les principaux partis de gouvernement seraient entrés dans une sorte de collusion, afin de conserver les postes électifs et les financements publics qui les accompagnent désormais, en s'efforçant de tenir à l'écart de potentiels nouveaux entrants, à l'instar des grandes firmes en place sur certains marchés. De ce fait, les partis se seraient mués en agences semi-étatiques désormais incapables d'opérer la transmission des demandes sociales de la population auprès des dirigeants politiques.

Plus complémentaires qu'exclusives, ces différentes thèses méritent néanmoins d'être mises à l'épreuve des recherches empiriques et peuvent revêtir un degré de pertinence différent suivant les pays – et leurs institutions – et les périodes. Quoiqu'il en soit, chacune avance à sa manière une autonomisation croissante du champ partisan qui questionne également le brouillage souvent affirmé des grands clivages idéologiques et sociaux suivant lesquels s'organise le champ politique, à commencer par l'opposition gauche-droite.

1.3. Les clivages partisans : au-delà de l'opposition « gauche-droite » ?

Étudier les partis politiques de manière isolée sans prendre en compte leurs interactions et le système partisan qu'ils composent, et dans lequel ils s'inscrivent, condamne à ne pas comprendre totalement leurs positionnements respectifs et les évolutions de ceux-ci. Un peu comme si l'on ne s'occupait que des coups d'un seul joueur dans un jeu d'échecs ou de cartes. Cette dimension configurationnelle du jeu politique, que l'on retrouve au fond dans toute la vie sociale (Elias, 1981), invite à se pencher sur le système [13] partisan dans son ensemble et dans ses transformations.

L'ouvrage de référence en la matière est sans conteste celui qu'ont coordonné Seymour Lipset et Stein Rokkan (1967), et publié, tel un signe avant-coureur, à l'aube des grands mouvements sociaux de mai-juin 1968 (Dammame et al., 2008). Compilant les contributions de grands noms de la science politique de l'époque, comme Mattei Dogan ou Juan Linz, Lipset et Rokkan (2008) pointent dans leur introduction les deux grandes révolutions, nationale et industrielle, qu'ont connues toutes les sociétés occidentales au cours des derniers siècles, qui ont donné lieu à plusieurs clivages en fonction de deux axes, l'un à caractère territorial et culturel, l'autre fonctionnel. La révolution nationale a ainsi donné lieu sur le premier plan à une opposition entre les partisans de la centralisation et ceux de l'autonomie des territoires périphériques, tandis que sur le plan fonctionnel, elle continue de diviser les défenseurs d'une laïcité garantie par l'État et ceux de l'autonomie de l'Église. La révolution industrielle a quant à elle alimenté l'affrontement entre industrie et agriculture, réfracté dans l'opposition villes-campagnes, et sur l'axe fonctionnel la confrontation entre possédants et travailleurs, qui est aux yeux des auteurs le plus important des quatre clivages. Tous se combinent avec une intensité respective variable en fonction des sociétés concernées et de leur histoire propre et, selon Lipset et Rokkan, ils se seraient « congelés » au cours des années 1920 pour s'incarner institutionnellement dans différents partis représentant chacun de manière privilégiée l'un des termes de ces oppositions. Cette matrice théorique sert par la suite de référence à la plupart des travaux portant sur les systèmes partisans et leurs transformations [14], non sans la mettre en discussion. Celle-ci a en effet une valeur heuristique certaine, pour expliquer par exemple le degré de polarisation du champ partisan dans un pays et à un moment donnés. On a ainsi tendance à expliquer celui-ci par les modes de scrutin – entendu que la règle du « winner takes all » favorise la concentration et la proportionnalité la dispersion –, mais cela n'explique pas pourquoi ces règles institutionnelles se sont imposées. L'entrée par les clivages sociaux permet ainsi d'aller plus loin dans l'analyse en pointant que les systèmes tendant vers la bipolarisation sont caractérisés par une superposition des clivages, tandis que leur entrecroisement favoriserait au contraire le multipartisme, en multipliant les options combinatoires (Delwit, 2021). D'aucuns s'interrogent également sur l'affaiblissement de ces clivages traditionnels au profit de nouveaux clivages du fait des transformations plus générales de la société. Dès la fin des années 1970, Ronald Inglehart (1977) pronostiquait ainsi une « révolution silencieuse » où les valeurs post-matérialistes auraient supplanté les valeurs matérialistes, déplaçant de ce fait les grandes oppositions sociales sur de « nouveaux » terrains tels que l'égalité des sexes, l'écologie, l'orientation sexuelle ou encore le style de vie. Une thèse âprement discutée, notamment parce qu'elle discrédite implicitement les mouvements sociaux traditionnels, mais qui peut s'avérer revêtir une certaine pertinence à partir du moment où elle devient une croyance dans la tête des responsables partisans et acquiert de ce fait une certaine performativité [15].

Quoiqu'il en soit, force est de constater que l'explosion apparente du système partisan français lors des élections de 2017, caractérisée par un fort recul des partis traditionnels au profit de nouvelles formations déniant cette étiquette, s'observe en fait dans la plupart des pays d'Europe occidentale, avec des symptômes analogues : déclin des grands partis au pouvoir, baisse de la participation et hausse de la volatilité électorales (Martin, 2018). Il s'agit donc de ne pas se focaliser sur les seuls facteurs conjoncturels et, parmi les facteurs structurels, de prêter attention aux transformations du champ politique lui-même et aux évolutions de la société dans son ensemble. Parmi ces dernières, on peut avancer à la suite de Pierre Martin : le ralentissement de la croissance économique depuis le milieu des années 1990, une hausse des attentes des électeurs porteurs d'un ethos consumériste, et la prolifération des normes et procédures bureaucratiques imputées, en grande partie à tort, aux représentants politiques. À ces évolutions s'ajoute le processus de « professionnalisation » de l'activité politique, qui entretient le sentiment d'une classe politique de plus en plus coupée de la population. Il faudrait y adjoindre le brouillage des identifications de classes en dépit du creusement des inégalités objectives (Chauvel, 2001), ainsi que la montée déjà évoquée de « nouveaux » – ou du moins présentés comme tels – enjeux (écologie, rapports sociaux de sexe, mondialisation, construction européenne, immigration, insécurité, etc.) qui ont complexifié et en quelque sorte « décongelé » les clivages traditionnels mis en évidence par Lipset et Rokkan. Reste à savoir parmi tous ces clivages potentiels lesquels dans une société et à un moment donné ont effectivement acquis un statut structurant et lesquels ne sont en fait au mieux que des bulles médiatiques. Il y a près d'un quart de siècle déjà, Hanspeter Kriesi (1998) avançait ainsi que pour les sociétés industrialisées le principal facteur de transformation résiderait dans l'essor d'une « nouvelle classe moyenne », elle-même polarisée entre managers, libéraux sur le plan économique et autoritaires sur celui de la morale, et salariés des secteurs social et culturel (« sociocultural professionals »), en faveur de l'égalité économique et de l'autonomie individuelle, ce qui viendrait cependant brouiller davantage que remplacer les clivages traditionnels.

Reste la question du clivage gauche-droite, qui apparaît aujourd'hui comme la division principale du champ politique, mais dont les commentateurs autorisés ne cessent de clamer qu'il serait désormais « dépassé » – dans tous les sens du terme –, ainsi qu'en témoigneraient entre autres l'élection d'Emmanuel Macron et son slogan du « en même temps » [16]. Une telle vision revient non seulement à tomber dans l'illusion nominaliste, consistant à croire à la permanence du signifié portée par le signifiant, mais aussi et surtout à oublier que « le clivage droite/gauche fait l'objet de luttes politiques au jour le jour autour de son existence ou de sa disparition. Aujourd'hui plus évidentes que par le passé, ces luttes sont menées par ceux qui possèdent un intérêt électoral et politique à faire accréditer ou non l'hypothèse de sa disparition » (Le Digol, 2021, p. 18). On pourrait ajouter qu'en raison de son apparente évidence, celui-ci peut également servir d'instruments dans la lutte politique, une étiquette pouvant servir tantôt à stigmatiser un adversaire, tantôt à (se) légitimer ou à éviter une stigmatisation – « ce discours peut paraître réactionnaire, mais je suis (ou cette personne est) profondément de gauche ». Apparu de manière conjoncturelle à la Révolution française avec le positionnement des députés opposés au veto royal du « côté gauche » du président de l'Assemblée constituante tandis que ses partisans s'asseyaient du « côté droit », il ne s'est alors guère imposé dans les représentations des contemporains puisque, dès l'an III de la Révolution, le placement des députés était organisé au tirage au sort (Le Bohec et Le Digol, 2012).

Illustration : Assemblée nationale – époque du 4 février 1790, Bureau des Révolutions de Paris, Paris, 1790.

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France [lien vers l'image].

Le clivage gauche-droite est par la suite mobilisé par les acteurs concernés afin de se (faire) repérer dans le jeu politique à mesure que celui-ci s'ouvre, tant du côté de l'« offre » que de la « demande ». Cela étant, tant son contenu – les points d'achoppement principaux – que son usage n'ont rien de permanent ou linéaire. D'une part, d'abord cristallisé sur la nature du régime, République ou monarchie, il s'est ensuite déplacé sur d'autres enjeux, comme la laïcité ou la question sociale. D'autre part, comme le révèle un examen attentif de ses usages depuis 1789, il s'efface lorsque les assemblées parlementaires perdent leur autonomie, sous la restauration ou l'Empire notamment, et s'avive au contraire lorsque les élections deviennent plus « libres » et que le Parlement s'autonomise à l'égard des autres institutions politiques (Le Digol, 2018). « S'il ne faut retenir qu'une leçon de la sociologie politique, c'est que le clivage droite/gauche est le produit de la formation du champ politique. Au fur et à mesure que la politique se différencie et s'autonomise d'autres activités sociales se met en place un système de classement proprement politique qui permet de distinguer, classer et hiérarchiser des positions et des biens politiques » (Le Digol, 2021, p. 23). Celui-ci permet aux électrices et électeurs comme aux élu·es de s'orienter et se positionner en vertu d'un axe gauche-droite présentant l'avantage d'être immédiatement évocateur et synthétique, mais aussi le défaut de son ambiguïté. Quoiqu'il en soit, il importe non seulement d'éviter de l'enterrer trop vite, et surtout de garder en tête que son invocation constitue avant tout un instrument dans la lutte politique en même temps que la définition de chacun des deux camps constitue l'un de ses principaux enjeux (Le Digol, 2018). De ce fait, il importe d'être attentif sur les différents sens dont il est investi d'une société et d'une époque à l'autre, mais aussi au sein d'une même société à un moment donné, et de se méfier des illusions rétrospectives consistant à plaquer les catégories du présent sur les situations du passé [17].

De la même manière que les clivages idéologiques se sont moins brouillés ou estompés que recomposés, il semble nécessaire de procéder avec la même prudence concernant les organisations partisanes, de saisir au-delà des faire-part de décès, quels sont les facteurs précis, tant internes qu'externes, de leur « crise » supposée, et de distinguer les vraies nouveautés des fausses en la matière.

2. Crise des partis ou de la démocratie représentative ?

2.1. Des partis emportés par le(s) mouvement(s) ?

Signe des temps : il n'est pas rare de voir certaines formations changer de nom comme pour se défaire d'un héritage embarrassant, à l'instar du Front national rebaptisé Rassemblement national, tandis que certaines personnalités, pour se (re)lancer en politique, rejettent purement et simplement la dénomination de « parti » pour désigner l'organisation qui les soutient, lui privilégiant celle de « mouvement », davantage adaptée à l'air du temps promouvant la flexibilité, l'adaptabilité et l'(apparente) horizontalité des « projets » et « réseaux », à rebours de la rigidité des anciennes structures (Boltanski, Chiapello, 1999). Tel est le cas notamment de Raphaël Glucksman avec Place publique, mais aussi et surtout de deux des figures prééminentes de la dernière élection présidentielle : Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Loin d'incarner le passage proclamé dans un « nouveau monde » politique, la France insoumise (LFI) et plus encore La République en marche (LREM) incarnent voire amplifient en réalité certaines tendances des organisations partisanes traditionnelles. Le culte du chef y est ainsi prégnant, tout comme la hiérarchie s'avère marquée, résultat d'un déficit d'ancrage social et militant, notamment à l'échelle locale (sur le cas de La République en Marche (LReM), voir par exemple Dolez, Fretel et Lefebvre, 2019, et sur la France insoumise, Cervera-Marzal, 2021). Ces « partis-mouvements » sont ainsi le symptôme d'une transformation du champ politique caractérisée par l'individualisation du capital politique et la place croissante prise par la communication (Riutort, 2020). Le premier phénomène, que certains qualifient de « personnification » du jeu politique (Leroux, Riutort, 2020), renvoie au poids croissant pris par les logiques de personnes dans le jeu électoral, où il s'agit désormais d'entretenir et de faire valoir son capital de notoriété individuel, local ou national, plutôt que de s'effacer derrière sa formation. En un mot, on se fait de plus en plus élire sur un nom plutôt que sur un logo partisan, comme l'illustre l'occultation croissante des étiquettes partisanes lors des scrutins locaux [18]. Le phénomène n'est pas nouveau, ni propre du reste au champ politique, même si dans le cas français, il paraît découler directement de la présidentialisation du régime amené par la Constitution de la Ve République (Sawicki, 2020). En témoigne la tendance actuelle dite du « personal branding » (« marque personnelle ») particulièrement prégnante chez les journalistes, ainsi que chez certains cadres et entrepreneurs, et qui consiste à entretenir sa notoriété en alimentant ses comptes sur les réseaux sociaux afin d'attirer le plus grand nombre de « suiveurs » possible – ce qui rajoute au passage une charge de travail souvent non identifiée comme telle (Amato, 2016). On peut au final se demander, avec Rémi Lefebvre (2022), si nous ne serions pas entrés dans l'ère des « partis personnels intermittents, fluides, à obsolescence programmée », qui ne survivraient pas à la disparition (politique) de leurs fondateurs.

2.2. Une tension fondatrice entre représentativité et efficacité

En politique, cette mise en avant des individus au détriment du collectif s'apparente à première vue à un « retour des notables » en politique – si tant est que ces derniers aient un temps réellement disparu. Les nantis monopolisaient ainsi de fait les positions électives, avant l'établissement du suffrage universel masculin du fait de la mise en place, avec la restauration monarchique, du cens, ce seuil d'imposition qu'il fallait dépasser pour avoir le droit de vote et d'éligibilité. Les mandats s'ajoutaient alors aux autres ressources et étaient comme une sorte de signe extérieur d'envergure sociale ou économique sans être forcément très investis. L'élargissement considérable du corps électoral provoqué par la suppression du suffrage censitaire en 1848 a cependant modifié la donne en intensifiant progressivement la compétition électorale : il n'était désormais plus possible de faire reposer son élection sur le simple entretien de mondanités avec les quelques autres notables suffisamment nantis pour avoir le privilège de voter, mais il devenait nécessaire de partir à la conquête des voix des classes laborieuses bien plus nombreuses, désormais inclues dans le « jeu » électoral. Certains de leurs membres n'ont du reste pas manqué d'exercer leur éligibilité nouvellement acquise et ont opposé la « force du nombre » à la « force du nom » des notables. Les listes ouvrières remportent ainsi plusieurs victoires électorales dès la fin du XIXe siècle, à l'instar des socialistes guesdistes roubaisiens face aux puissants patrons du textile, même si le poids des institutions a entraîné une certaine « notabilisation » de ces derniers dans l'espoir de gagner la respectabilité seyant à leur rôle (Lefebvre, 2001). Réciproquement, un certain nombre de notables ont rationalisé leur activité politique afin de conserver leurs places, n'hésitant notamment pas à s'entourer d'auxiliaires stipendiés pour les aider à mener leurs campagnes (Phélippeau, 2002).

C'est sur ce double mouvement, qui constitue aussi une tension sans doute indépassable, que se sont développés les partis politiques modernes. Ceux-ci s'inscrivent dans un continuum dont les deux pôles sont incarnés respectivement par l'idéal-type des « partis de cadres », qui privilégient la qualité de leurs membres sur leur nombre et se structurent de manière plutôt décentralisée et peu hiérarchisée, et celui des « partis de masse », qui cherchent à recruter et encadrer le plus grand nombre possible de membres des classes laborieuses à travers un appareil centralisé appuyé sur une propagande intense et financé par un flot de petites cotisations (Duverger, 1951). Aux premiers correspondent classiquement les partis conservateurs et libéraux, aux seconds les partis ouvriers, au premier rang desquels le Parti communiste français (PCF) dans l'Hexagone. Emmanuel Macron a en quelque sorte poussé le premier modèle à son paroxysme en parvenant à se faire élire à la fonction suprême de la République française en étant à la tête d'une formation créée à peine un an auparavant et toute entière tournée autour de sa personne, au point d'en partager les initiales. Plus encore, LREM a mis en place un système de recrutement par CV pour désigner ses candidats et candidats aux élections législatives qui ont suivi la présidentielle, ce qui a renforcé la proportion de cadres du privé et de petits patrons sur les bancs de l'Assemblée. D'une certaine manière, la formation présidentielle a pris au mot l'analogie provocante du politiste Michel Offerlé assimilant les partis à des « entreprises politiques » engagées sur un marché électoral sur lequel elles offrent des « biens symboliques » (programmes, discours, etc.) en échange de suffrages (Offerlé, 2010) [19]. Cette tendance est cependant bel et bien structurelle, car bien avant l'émergence d'Emmanuel Macron, plusieurs observateurs avaient déjà mis en évidence une tendance à la « managérialisation » des partis traditionnels, à l'instar du PS, tant dans la « gestion » de leurs permanents (Aldrin, 2007) et militants que dans la mise en œuvre de leurs campagnes électorales, ces évolutions étant notamment motivées par l'apparente efficacité des porte-à-porte ciblés conçus par l'équipe de Barack Obama (Lefebvre, 2016).

Figure 3 : Les partis, cause et conséquence de la difficulté de s'orienter dans le paysage politique

La nouveauté en somme n'est donc pas tant la rationalisation de l'activité politique, ni la conversion par des personnalités illustres de leur capital de notoriété en capital politique, que la manière dont cette opération s'opère de nos jours. Plusieurs transformations concomitantes des champs médiatiques et politiques ont ainsi donné lieu à une confusion des genres entre émissions politiques et divertissements, ayant rendu possible la participation de responsables politiques à des « talk shows » où ils dévoilaient davantage leur intimité que leurs programmes (Leroux, Riutort, 2013). Les réseaux sociaux numériques n'ont fait qu'amplifier cette tendance, qui conduit par exemple tel ancien premier ministre à confier son goût pour les virées à moto et les carottes râpées, ou telle dirigeante d'extrême-droite à tenter de faire oublier ses penchants autoritaires et xénophobes derrière son amour des chats. Une telle évolution peut avoir a priori ceci de positif qu'elle désacralise la politique. En réalité elle vient surtout renforcer une confusion autour de cette activité et en particulier le déni de ses spécificités, mais aussi de ses barrières à l'entrée de plus en plus élevées pour les « profanes », comme le suggère l'accroissement du temps passé en politique pour accéder à un mandat de député (Boelaert, Michon, Ollion, 2017) [20].

2.3. L'enjeu principal : réintégrer les classes populaires et réhabiliter les conflits ?

La responsabilité des partis n'est donc pas totale dans le discrédit croissant auquel ils font face de la part du public. Il existe en effet toute une série de facteurs tenant à des transformations sociales plus générales – individualisation (Le Bart, 2008), essor d'un militantisme « post-it » (Ion, 1997) et rejet de la « remise de soi » exigée par les anciennes disciplines partisanes (Pudal, 1989), essor de revendications plus expressives, etc. –, et à l'évolution des règles du jeu politico-médiatiques. Mais cela n'élimine pas pour autant les facteurs internes. Car loin de lutter contre ces transformations, les responsables partisans se sont efforcés de s'y adapter, oubliant en quelque sorte la raison d'être de ce type de collectifs. Focalisés sur le court terme des sondages et des échéances électorales, ceux-ci semblent avoir oublié leurs principales fonctions démocratiques : la formation – dans tous les sens du terme – de groupes sociaux et la représentation de leurs intérêts particuliers ; la production doctrinale et la sélection du personnel politique. Dans ces « partis électoraux professionnels » (Pannebianco, 1988), le militantisme apparaît fortement démonétisé, tout comme la réflexion programmatique de fond (Cos, 2017), au mieux externalisée auprès de fondations et think tanks mus par leurs propres logiques, et au pire abandonnée au nom du « réalisme » de l'adaptation aux « contraintes » de la « cage de fer » que constitue de nos jours l'économie de marché internationalisée (Amable, Palombarini, 2017). Enfin, en se ralliant à l'organisation de « primaires » ouvertes pour désigner leurs candidats, loin d'optimiser leurs chances de victoire ou même de raviver l'intérêt des citoyens, les partis ont surtout ratifié leur évidement en dépossédant leurs adhérents et adhérentes d'une de leurs prérogatives cardinales (Lefebvre, 2011) et cédé à la personnification du jeu politique davantage qu'à l'« impératif participatif » (Blondiaux, 2008). Ce n'est pas seulement, ni peut-être d'abord, l'exercice du pouvoir qui use, comme le suggère la subite déliquescence du Parti socialiste, mais des raisons plus structurelles qui ont amené ses dirigeants à se replier sur leur entre-soi, à se détourner de la base historique du parti et de ses propres militants (Lefebvre, Sawicki, 2006), à l'instar de leurs homologues du Parti communiste français avant eux, séduits par les « nouvelles » classes moyennes au détriment des classes laborieuses (Mischi, 2014). Et si les membres des classes populaires n'ont pas encore totalement déserté ces organisations, car celles-ci peuvent encore leur apporter certaines rétributions en contrepartie d'un investissement personnel et financier souvent conséquent, ceux-ci y demeurent relégués à des tâches et positions subalternes. Une relégation qui s'explique à la fois par la quête d'efficacité des responsables qui valorisent ceux qui sont déjà les mieux dotés, mais qui répond aussi à des dispositions de ces « simples militants » plus enclins à privilégier le concret, le local, un rejet des luttes d'appareil et une approche éthique plutôt que stratégique de l'action politique, pouvant aller fréquemment jusqu'à leur faire percevoir leur propre engagement comme « apolitique » (Challier, 2021). Plus violemment ou cyniquement encore, certains membres des classes populaires, plus encore s'ils font partie d'une « minorité visible », et qu'ils sont dotés d'un fort « capital d'autochtonie » (Retière, 1994), peuvent être mis en avant pour séduire les franges de l'électorat qui leur ressemblent avant d'être ensuite marginalisés dans l'exécutif une fois qu'ils ont permis à leur formation d'emporter le scrutin (Masclet, 2003).

Les partis politiques constituent sans conteste une partie du problème de la « crise » que traversent actuellement les démocraties dites « avancées », mais ils semblent également représenter une partie de la solution dès lors que l'on garde en tête leur rôle dans la structuration de ces dernières. En effet, les partis politiques et d'autres types de collectifs, comme les syndicats, peuvent précisément constituer un lieu privilégié et irremplaçable de la socialisation politique des citoyennes et citoyens « ordinaires », et plus particulièrement de celles et ceux qui sont le plus dépourvus de ressources culturelles et sociales, et de légitimité pour s'exprimer publiquement (Pudal, 1989). C'est d'ailleurs une fonction cruciale que les partis ouvriers, communistes en tête, ont largement remplie à travers les « écoles », des formations obligatoires pour leurs nouveaux militants comme pour leurs cadres, dans une relation dialectique entre « remise de soi et estime de soi [et] entre discipline de pensée et autonomisation vis-à-vis de son milieu d'origine », mais permettant au final de donner du sens à son vécu et de « comprendre pour quoi et contre quoi on lutte » (Ethuin, 2003). Plus largement, les partis constituent un lieu de sociabilité dédié à la politique et où « l'évitement » (Eliasoph, 2010) de celle-ci, quoique toujours possible, est plus compliqué qu'ailleurs. Ils permettent aussi la mise en commun de ressources militantes, qu'il s'agisse de l'argent des cotisations, des bras pour diffuser des tracts, coller des affiches et surtout de l'intelligence collective pour élaborer des programmes cohérents, qui ne se réduisent pas à une agrégation de propositions sans colonne vertébrale, mais qui articulent celles-ci autour d'une analyse globale de la situation socio-économique. Au-delà des seuls militants, les partis contribuent également à organiser la politisation des citoyen·nes à l'échelle locale, comme l'ont montré a contrario des enquêtes sur l'abstention électorale dans les quartiers populaires qui pointent le rôle de l'effacement d'un encadrement de proximité par les cellules de partis autrefois implantées dans ces territoires (Braconnier, Dormagen, 2007).

Conclusion : des organisations problématiques mais indispensables

En fin de compte, les partis politiques apparaissent bel et bien nécessaires pour animer la vie démocratique, pourvu que l'on trouve les manières d'en faire des lieux de politisation des citoyens et des citoyennes comme des enjeux, en permettant au plus grand nombre de se saisir des enjeux collectifs, à travers une véritable éducation populaire, et de se sentir légitime à « prendre parti ». Cela implique notamment de sortir de la logique de campagne électorale permanente qui a favorisé l'avènement de la figure du parti « attrape-tout » (Kirhcheimer, 1966) dont les propositions varient au gré de l'air du temps et du vent des sondages, mais aussi de désamorcer les logiques internes qui tendent à reléguer les membres des dites « minorités », à commencer par les classes populaires, souvent oubliées des discours sur la « diversité ». La tâche s'annonce assurément ardue, mais ne concerne pas que les partis eux-mêmes. Elle implique également une attention accrue aux règles encadrant les modes de scrutin et les campagnes électorales, à la garantie d'une presse pluraliste et libre dotée des moyens d'enquêter correctement et à l'abri des pressions de ses actionnaires et annonceurs, et plus globalement de garantir au plus grand nombre les conditions matérielles, y compris temporelles, d'une véritable disponibilité à la chose publique. Sans oublier enfin la rupture avec une tendance contemporaine à l'évitement du politique (Eliasoph, 2010), tant dans les interactions quotidiennes que dans les discours publics, qui consiste à afficher un consensus de façade quand bien même les enjeux considérés impliquent en réalité des intérêts et valeurs divergents [21]. Raviver la vie démocratique ne passerait-il ainsi pas somme toute par le fait de réaffirmer avant tout la nécessité pour chacun·e, et sur chaque sujet qui engage la collectivité, de prendre parti ?

Igor Martinache, maître de conférences à l'Université Paris Nanterre.

L'auteur remercie Anne Châteauneuf-Malclès et Boris Gobille pour leurs relectures attentives et leurs remarques et suggestions pertinentes.

Références bibliographiques

NB. Vous trouverez dans cette bibliographie une sélection de références (en gras) utiles pour approfondir le sujet.

Aldrin P. (2007), Si près, si loin du politique. L'univers professionnel des permanents socialistes à l'épreuve de la managérialisation, Politix, 79, p. 25-52.

Amable B., Palombarini S. (2017), L'illusion du bloc bourgeois, Paris, Raisons d'agir.

Amato A. (2016), Développement de marque personnelle en ligne et influence sociale, Communication & Organisation, vol. 50, 2, p. 203-214.

Aucante Y., Dezé A. (dir.) (2008), Les systèmes de partis dans les démocraties occidentales. Le modèle du parti-cartel en question, Paris, Presses de Sciences Po.

Avanza M. (2010), Qui représentent les élus de la « diversité » ? Croyances partisanes et points de vue de « divers », Revue française de science politique, vol. 60, 4, p. 745-767.

Bailey F.G. (1971 [1969]), Les règles du jeu politique. Étude anthropologique, Paris, PUF.

Berstein S. (2013), Les partis politiques, la fin d'un cycle historique, Esprit, 8-9, p. 28-39.

Blondiaux L. (2008), Le nouvel esprit de la démocratie, Paris, Seuil.

Boeaert J., Michon S., Ollion E. (2017), Métier : député. Enquête sur la professionnalisation de la politique en France, Paris, Raisons d'Agir.

Boelaert J., Michon S., Ollion É. (2018), Le temps des élites : Ouverture politique et fermeture sociale à l'Assemblée nationale en 2017, Revue française de science politique, vol. 68, 5, p. 777-802.

Boltanski L., Chiapello E. (1999), Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard.

Bourdieu P. (2000), Propos sur le champ politique, Lyon, Presses Universitaires de Lyon.

Bourdieu P. (2022), Microcosmes. Théorie des champs, Paris, Raisons d'Agir.

Braconnier C., Dormagen J.-Y. (2007), La démocratie de l'abstention. Aux origines de la démobilisation électorale en milieux populaires, Paris, Gallimard.

Cagé J. (2018), Le prix de la démocratie, Paris, Fayard.

Cervera-Marzal M. (2021), Le Populisme de gauche. Sociologie de la France insoumise, Paris, La Découverte.

Challier R. (2021), Simples militants. Comment les partis démobilisent les classes populaires, Paris, PUF.

Chauvel L. (2001), Le retour des classes sociales ?, Revue de l'OFCE, 79, p. 315-359.

Cos R. (2017), L'évidement idéologique du Parti socialiste, Mouvements, 89, p. 22-31.

Cos R., Douillet A.-C. (dir.) (2020), dossier « Le travail partisan sur l'action publique », Gouvernement et Action publique, vol. 9, 4.

Dain V. (2020), Podemos par le bas. Trajectoires et imaginaires de militants andalous, Nancy, Arbre Bleu.

Damamme D., Gobille B., Matonti F. et Pudal B. (dir.) (2008), Mai-Juin 68, Paris, Éditions de l'Atelier.

Delwit P. (2021), Les clivages et la structuration des systèmes partisans, Pouvoirs, 179, p. 5-16.

Dolez B., Fretel F. et Lefebvre R. (dir.) (2019), L'Entreprise Macron, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble.

Duverger M. (1951), Les partis politiques, Paris, Armand Colin.

Eldersveld S. J. (1964), Political Parties: A Behavioral Analysis, Chicago, Rand McNally.

Elias N. (1981 [1970]), Qu'est-ce que la sociologie ?, Paris, Pocket.

Eliasoph N. (2010 [1998]), L'évitement du politique. Comment les Américains produisent l'apathie dans la vie quotidienne, Paris, Economica.

Ethuin N. (2003), De l'idéologisation de l'engagement communiste. Fragments d'une enquête sur les écoles du PCF (1970-1990), Politix, vol. 16, 63, p. 145-168.

Haegel F. (dir.) (2007), Partis politiques et système partisan en France, Paris, Presses de Sciences Po.

Inglehart R. (1977), The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics, Princeton, Princeton University Press.

Ion J. (1997), La fin des militants ?, Paris, Éditions de l'Atelier.

Jérome V. (2021), Militer chez les Verts, Paris, Presses de Sciences Po.

Katz R., Mair P. (1995), Changing models of Party Organizations and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party, Party Politics, vol. 1, 1, p. 5-28.

Key V. O. (1964 [1942]), Politics, Parties and Pressure Groups, New York, Crowell.

Kirchheimer O. (1966), The Transformation of the Western European Party Systems, in La Palombara J. et Weiner M. (dir.), Political parties and political development, Princeton, Princeton University Press, p. 177-200.

Kriesi H. (1998), The transformation of cleavage politics: The 1997 Stein Rokkan lecture, European Journal of Political Research, vol. 33, 2, p. 165-185.

Le Bart C. (2008), L'individualisation, Paris, Presses de Sciences Po.

Le Bohec J., Le Digol C. (dir.) (2012), Gauche-droite. Genèse d'un clivage politique, Paris, Presses Universitaires de France.

Le Digol C. (2018), Gauche-droite : la fin d'un clivage ? Sociologie d'une révolution symbolique, Lormont, Le Bord de l'eau.

Le Digol C. (2021), La permanence du clivage droite-gauche, Pouvoirs, 179, p. 17-27.

Lefébure P. (dir.) (2020), dossier « La communication politique négative en campagne présidentielle », Questions de communication, 38.

Lefebvre R. (2001), Le « conseil des buveurs de bière » de Roubaix (1892-1902). Subversion et apprentissage des règles du jeu institutionnel, Politix, 53, p. 87-115.

Lefebvre R. (2011), Les Primaires socialistes, Paris, Raisons d'agir.

Lefebvre R. (2016), La modernisation du porte-à-porte au Parti socialiste. Réinvention d'un répertoire de campagne et inerties militantes, Politix, 113, p. 91-115.

Lefebvre R. (2022), Que sont devenus les partis-mouvements ? La France insoumise et La République en marche depuis 2017, Esprit, 481-482, p. 167-178.

Lefebvre R., Sawicki F. (2006), La Société des socialistes, Broissieux, Le Croquant.

Leroux P., Riutort P. (2013), La politique sur un plateau, Paris, PUF.

Leroux P., Riutort P. (2020), Les partis, victimes de la "personnification" de la vie politique ?, in Martinache I., Sawicki F. (dir.), La fin des partis ?, Paris, PUF, p. 41-52.

Lipset M., Rokkan S. (ed.) (1967), Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, New York, The Free Press.

Lipset M., Rokkan S. (2008 [1967]), Structures de clivages, systèmes de partis et alignement des électeurs : une introduction, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles.

Martin P. (2018), Crise mondiale et systèmes partisans, Paris, Presses de Sciences Po.

Martinache I., Sawicki F. (dir.) (2020), La fin des partis ?, Paris, PUF.

Masclet O. (2003), La gauche et les cités. Enquête sur un rendez-vous manqué, Paris, La Dispute.

Michels M. (2015 [1911]), Sociologie du parti dans la démocratie moderne. Enquête sur les tendances oligarchiques de la vie des groupes, trad. de l'allemand par Jean-Christophe Angaut, Paris, Gallimard.

Mischi J. (2009), Servir la classe ouvrière, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.

Mischi J. (2014), Le Communisme désarmé, Marseille, Agone.

Novák M. (2015), Systèmes partisans compétitifs : Quelle divergence entre Duverger et Sartori ?, Revue française de science politique, vol. 65, 3, p. 451-471.

Offerlé M. (2010 [1987]), Les partis politiques, Paris, PUF.

Offerlé M., Leca J. (1988), Un « Que sais-je ? » en questions. Un débat avec Michel Offerlé et Jean Leca, Politix, vol. 1, 2, p. 46-59.

Ollion E. (2021), Les candidats. Novices et professionnels en politiques, Paris, PUF.

Ostrogorski M. (1993 [1903]), La démocratie et les partis politiques, Paris, Fayard.

Pannebianco A. (1988), Political Parties: Organization and Power, Cambridge, Cambridge University Press.

Petitfils A.-S. (2013), Partis politiques, in Achin C. (dir.), Dictionnaire. Genre et science politique, Paris, Presses de Sciences Po, p. 382-394.

Phélippeau E. (2002), L'invention de l'homme politique moderne. Mackau, l'Orne et la République, Paris, Belin.

Phélippeau E. (2018), L'argent de la politique, Paris, Presses de Sciences Po.

Pudal B. (1989), Prendre parti. Pour une sociologie historique du PCF, Paris, Presses de la FNSP.

Retière J.-N. (1994), Identités ouvrières. Histoire sociale d'un fief ouvrier en Bretagne, 1909-1990, Paris, L'Harmattan.

Riutort P. (2020 [2007]), Sociologie de la communication politique, Paris, La Découverte.

Sartori G. (2011 [1976]), Partis et systèmes de partis. Un cadre d'analyse, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles.

Sauger N. (dir.) (2007), dossier « Le changement des systèmes partisans en Europe », Revue internationale de politique comparée, vol. 14, 2.

Sawicki F. (1997), Les réseaux du Parti socialiste, Paris, Belin.

Sawicki F. (2020), La présidentialisation a-t-elle eu raison des partis politiques ?, in Martinache I., Sawicki F. (dir.), La fin des partis ?, Paris, PUF, p. 21-40.

Weber M. (1919), Le métier ou la vocation de politique, in Le Savant et le Politique [En ligne].

Notes

[1] Cevipof-Opinion Way, Baromètre de la confiance politique - vague 13, janvier 2022, p. 28-30 [accessible en ligne].

[2] Voir par exemple Ostrogorski (1993 [1903]) et Michels (2015 [1911]).

[3] L'ambiguïté a sans doute été entretenue par le fait qu'à l'instar de Jean-Luc Mélenchon, l'un de ses principaux rivaux, il a préféré en dénier le nom de parti pour lui préférer celui de « mouvement ».

[4] Pour une exception à ce constat dans un ouvrage collectif récapitulant l'état des savoirs dans le cas français il y a une quinzaine d'années, voir Haegel (2007). Et pour une invitation à croiser sociologie des partis et de l'action publique, voir Cos et Douillet (2020).

[5] Pour une présentation plus complète de l'approche en termes de champ qui semble particulièrement pertinente pour étudier le phénomène partisan, voir notamment l'ouvrage posthume reconstitué que Pierre Bourdieu avait laissé à l'état de projet (Bourdieu, 2022).

[6] Selon le rapport d'activité 2020 de la CNCCFP (La Documentation française, 2021), « En 10 ans, le nombre de partis politiques a presque doublé, passant de 300 à 591, lesquels devaient déposer en 2020 leur compte 2019. Environ 20 % d'entre eux n'ont pas respecté cette obligation. Ces formations sont majoritairement des partis sans existence réelle et qui n'ont pas mené à leur terme les formalités de dissolution ». [Note SES-ENS]

[7] Pour une synthèse comparative des analyses classiques de Maurice Duverger (1951) et Giovanni Sartori (2011) sur la question, voir Novák (2015).

[8] Dont le site fournit ainsi une mine d'informations précieuses sur la répartition de leurs ressources comme de leurs dépenses, même si toutes ne sont pas forcément déclarées...

[9] Comme l'indiquent les auteurs du rapport d'activité 2020 de la CNCCFP dont est issu ce graphique, « entre 2015 et 2019, le montant total des cotisations pour les 10 partis ayant le plus de ressources en 2019 passe de 20 à 13 millions d'euros par an. Il en est de même pour les contributions d'élus qui fléchissent de 27 millions d'euros par an à 16,5 millions. Dans le détail, certains partis politiques connaissent des baisses plus marquées que d'autres. La corrélation entre le nombre d'adhérents et l'évolution du montant total des cotisations n'est pas automatique. Le montant de l'adhésion est librement fixé par les partis politiques qui peuvent le faire évoluer d'une année sur l'autre. » (p. 73).

[10] C'est-à-dire un groupe fondé sur une convergence d'intérêts fondés rationnellement.

[11] Abusivement qualifiée d'instauration du « suffrage universel » alors qu'étaient notamment exclues encore pour près d'un siècle l'ensemble des femmes !

[12] Comme le pose une autre « loi » avancée par Maurice Duverger selon laquelle le mode de scrutin majoritaire à un tour favoriserait le bipartisme, tandis que le proportionnel entretiendrait le multipartisme.

[13] Le terme de « système » qui s'est imposé dans la littérature implique une idée de cohérence et de stabilité qui rendent mal compte de la réalité décrite – ceux de « configuration » proposé par Norbert Elias (1981) ou de « champ » proposé par Pierre Bourdieu (2000) apparaissent plus indiqués.

[14] Pour un exemple dans le cas européen, voir Sauger (2007).

[15] Que l'on pense au rapport du think tank Terra Nova (2011) invitant François Hollande, alors candidat à la présidentielle, à abandonner l'électorat ouvrier, aux fortes mobilisations ensuite lors de son mandat autour du « Mariage pour tous », ou encore plus récemment aux oppositions autour de la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes départementales et de la place respective de la voiture et du vélo en ville, sans parler des polémiques hystérisées autour des catégories on ne peut plus problématiques d'islamo-gauchisme et de « wokisme ».

[16] Reste que ce clivage semble bel et bien conserver une pertinence certaine dans la structuration du champ politique et de l'électorat, comme le suggèrent certaines enquêtes d'opinion dont SES-ENS a récemment rendu compte.

[17] Écueil fréquent et inauguré par André Siegfried dans son ouvrage classique de la sociologie électorale, Tableau politique de la France de l'Ouest sous la Troisième République paru en 1913 (Le Digol, 2021).

[18] Sarah Belouezzane, Lucie Soullier et Sylvia Zappi, « Elections municipales 2020 : ces têtes de liste qui dissimulent l'étiquette de leur parti », Le Monde, 12 février 2020.

[19] Sur la controverse entraînée par cette analogie lors de la première édition de ce petit manuel, voir Offerlé et Leca (1988).

[20] L'élection législative de 2017, marquée par l'accession à l'Assemblée nationale de nombreux « novices » en politique suite à la victoire électorale de LREM, a toutefois constitué une rupture dans cette tendance. Cependant, outre que l'on peut s'interroger sur le caractère accidentel ou non de cet événement et sur ses effets quant à la place de l'Assemblée dans les rapports de pouvoir institutionnels, le « coupe-file » dont ont bénéficié les intéressés a été conditionné à la détention individuelle de ressources sociales importantes, renforçant encore davantage la sur-représentation des classes supérieures dans l'Hémicycle. Cela invite davantage à s'interroger sur la diversification des filières d'accès à la députation (et aux fonctions électives en général) plutôt que de constater un abaissement des barrières à l'entrée dans celle-ci (Boelaert, Michon et Ollion, 2018 ; Ollion, 2021).

[21] Les exemples sont légions, l'écologie est certainement la « cause » la plus emblématique de cette tendance, mais on pourrait mentionner également l'égalité femmes-hommes, ou tout simplement les politiques économiques, de santé, de transport, d'aménagement du territoire, etc. Bref, toute l'action publique en somme qui entraîne toujours des effets redistributifs plus ou moins directs...