La ségrégation scolaire en France (1) : un état des lieux.

Martin Siloret

David Descamps est professeur de Sciences Économiques et Sociales au lycée Faidherbe de Lille. Il est également docteur en sociologie et chercheur associé à l'université de Lille (Clersé). Martin Siloret est professeur de Sciences économiques et sociales au lycée Charles Péguy (Orléans) et docteur en histoire contemporaine.

Avant-propos

Ce texte est le premier volet d'un ensemble consacré à la ségrégation scolaire en France. Il s'intéresse à l'estimation et à la caractérisation de ce phénomène, dont une seconde contribution, intitulée « La ségrégation scolaire française : quelles causes ? », analyse les différents facteurs. Bien que chacun de ces articles puisse être lu de manière indépendante, il est néanmoins conseillé de lire d'abord le premier texte.

Introduction

« M. le président, j'ai mon fils qui a huit ans, il m'a demandé si le prénom de "Pierre" existait vraiment ou si ce n'est que dans les livres, tellement il y a un manque de mixité […] J'ai connu l'école de la République avec une grande mixité, ce que je ne retrouve plus maintenant ». La question, rapportée par une habitante d'un quartier populaire de Montpellier au président de la République en 2021, reflète une réalité frappante : la scolarisation de celles et ceux qui vivent dans les quartiers les plus défavorisés s'opère sous une forme qui contrarie l'idéal de mixité.

Si le phénomène de l'hétérogénéité des établissements scolaires est connu de longue date, celui-ci n'a été abordé dans les travaux de recherche que récemment : à la fin des années 1990, on y cherche moins, en effet, à mesurer la séparation de populations distinctes au sein du système scolaire qu'à observer l'effet de la composition des classes sur la réussite scolaire des élèves. Ces travaux, qui débouchent généralement sur le constat que la composition sociale (« social mix ») et scolaire (« academic mix ») des élèves (Duru-Bellat et al., 2004) a une incidence significative sur leur réussite, conduisent néanmoins les chercheurs à observer l'existence d'« inégalités sociospatiales d'éducation » (Broccholichi et al., 2006), et donc à se pencher progressivement sur cette question.

La réflexion sur la « ségrégation scolaire » – expression que l'on retrouve sous la plume d'Agnès Van Zanten en 1996 –, sur ses différentes dimensions et ses causes, commence ainsi à se développer dans les années 2000. Elle est portée par des études publiées dans la Revue Française de Sociologie (Felouzis, 2003 ; Felouzis et Perroton, 2007), dans la Revue Française de Pédagogie (Laforgue, 2004 ; Barthon et Monfroy, 2006 ; Delvaux, 2006 ; Demeuse et Baye, 2008) ou encore aux Actes de la recherche en sciences sociale qui, en 2009, y consacrent un numéro complet : « École ségrégative, école reproductive ».

L'enjeu de cet article est de présenter les instruments actuellement utilisés pour mesurer et décrire la ségrégation scolaire, puis de dresser un état des lieux de l'ampleur et des caractéristiques de la ségrégation scolaire en France.

Rendre compte de la ségrégation scolaire

Les formes de la ségrégation scolaire

Bien que l'expression de « ségrégation scolaire » évoque les systèmes politiques ayant instauré des mécanismes de séparation juridiquement fondée entre diverses communautés ethniques de population et charrie ainsi des représentations particulièrement violentes, elle présente un intérêt sociologique certain pour rendre compte de phénomènes qui affectent l'École. Sans attribuer à une cause déterminée a priori la séparation de populations au sein du système scolaire, elle invite en effet à considérer que celle-ci est le produit de phénomènes qui ne doivent rien au hasard et soulève des questionnements nombreux quant à ses sources.

La ségrégation scolaire a été étudiée en France au travers de prismes variés. La plupart des travaux tendent à se focaliser sur la « ségrégation sociale », c'est-à-dire la séparation des élèves selon leur origine sociale (Duru-Bellat, 2004a ; Boutchenik et al., 2018), mais aussi parfois sur la « ségrégation académique », c'est-à-dire cette fois la séparation des élèves selon leurs résultats scolaires (Felouzis, 2009 ; Monseur et Baye, 2016 ; Ly et Riegert, 2016) [1]. Certaines recherches ont également été menées sur la dimension ethno-raciale de la ségrégation scolaire (Felouzis, 2003 ; Felouzis et al., 2005 ; Felouzis et Perroton, 2009). D'autres encore ont porté sur l'inégale répartition des élèves en fonction de leur sexe (Dauphin, 2021 ; Chabanon et Jouvenceau, 2022 ; Gautier-Touzo et al., 2024).

L'analyse de la ségrégation scolaire peut être menée à des échelles très différentes. On peut chercher en effet à observer les différences de populations scolarisées entre établissements (ségrégation dite « inter-établissements ») ou au sein des établissements scolaires (ségrégation dite « intra-établissement »). La ségrégation scolaire totale qui caractérise le système scolaire est parfois considérée comme la somme des ségrégations inter et intra-établissements ; cette dernière étant définie comme la somme de la ségrégation entre filières que l'on observe au sein des établissements et de celle liée à la ségrégation entre classes des mêmes filières (Ly et Riegert, 2016).

Les ségrégations intra et inter-établissements ne doivent pas être comprises comme reflétant, pour la première, des effets de structure localisés et, pour la seconde, des effets de structure généraux. En effet, la ségrégation inter-établissements n'est pas indépendante des politiques et stratégies menées dans chaque établissement. De même, si à l'échelle d'un établissement, la ségrégation intra-établissement résulte de la « politique » qui y est adoptée, elle découle forcément aussi des contraintes résultant de l'environnement local qui pèsent sur ses agents et usagers ainsi que des politiques éducatives qui s'appliquent à tous les établissements (création et/ou suppression d'options socialement marquées, politiques de renforcement de l'autonomie des établissements, etc.).

Des variables de différents types...

Les variables mobilisées pour rendre compte du phénomène ségrégatif sont inséparables des formes de ségrégation auxquelles on entend s'intéresser. Dans le cas de la ségrégation ethnique, celle-ci est généralement étudiée au travers de variables catégorielles, construites à partir du prénom des élèves (Felouzis, 2003), ou de leur lieu de naissance ainsi que du lieu de naissance de leurs parents (Monseur et Baye, 2016). En ce qui concerne la ségrégation liée à l'origine sociale, les chercheurs mobilisent souvent des variables telles que le groupe socioprofessionnel des parents des élèves (Barthon et Monfroy, 2006) et/ou des regroupements de groupes ou catégories socioprofessionnels : dans la continuité des travaux que la DEPP mène depuis de nombreuses années, de nombreux travaux mobilisent ainsi quatre catégories (origine sociale « très favorisée », « favorisée », « moyenne » et « défavorisée ») ou des regroupements de ces catégories (Son et Riegert, 2016 ; Boutchenik et al., 2021 ; Guillerm et Monso, 2022 ; Souidi, 2023).

Dans le cadre des comparaisons internationales, l'analyse de la ségrégation scolaire liée à l'origine sociale s'opère généralement à partir de l'indice ESCS (Index of Economic, Social and Cultural Status) attaché au programme d'enquêtes PISA [2] (Felouzis, 2009 ; Monseur et Baye, 2016). L'usage de cet indice apparaît judicieux puisqu'il vise à refléter une grande diversité de ressources familiales (économiques, sociales et culturelles) dont peuvent bénéficier les élèves et permet ainsi de les distinguer très précisément les uns des autres suivant des éléments liés à leur origine sociale. Construit par la DEPP pour saisir précisément l'impact de la profession des parents sur la réussite scolaire de leurs enfants, l'Indice de Position Sociale (IPS) est parfois mobilisé pour rendre compte du phénomène de ségrégation en France. Outre que cet indice permet aux auteurs qui l'utilisent (Oberti, 2023 ; Descamps et Siloret, 2023) de disposer de données reflétant finement le bénéfice scolaire que les élèves retirent de leur milieu social, il présente l'intérêt de pouvoir calculer aisément des moyennes et écarts-types et donc, par exemple, de produire des données synthétisant le niveau social moyen et le degré d'hétérogénéité sociale des élèves d'un établissement scolaire.

...pour observer le phénomène ségrégatif

Afin de mesurer le phénomène ségrégatif, les chercheurs mobilisent généralement des indices, et notamment les indices d'exposition et les indices d'entropie.

Développés par Wendell Bell (1954), les indices d'exposition expriment la différence entre la proportion d'élèves relevant d'une catégorie auxquels sont « exposés » (dans un établissement ou une classe) les élèves relevant de cette même catégorie et la proportion d'élèves relevant toujours de cette catégorie auxquels sont exposés cette fois les élèves relevant d'une catégorie regroupant l'ensemble des autres élèves. Théoriquement, le résultat peut aller de 0 – lorsqu'il n'existe aucune différence de composition entre les établissements ou classes – à 1 – lorsque certains établissements ou classes accueillent uniquement les élèves appartenant à une catégorie donnée tandis que d'autres accueillent uniquement les élèves appartenant à l'autre. Cet indice présente de multiples intérêts : tout d'abord, il est simple à calculer, et le résultat obtenu peut être facilement interprété. Un autre intérêt est sa décomposabilité : ainsi, à partir d'un indice de ségrégation total on peut préciser par exemple la part liée à la ségrégation inter-établissements et celle liée à la ségrégation intra-établissements (cf. infra). La limite de cet outil est que, dans le cas où l'on répartit les élèves en plus de deux catégories, l'indice n'est plus décomposable et son interprétation devient bien plus complexe.

Actuellement, ce sont donc plutôt les indices d'entropie qui sont utilisés pour mesurer la ségrégation entre plus de deux groupes. Élaborés par Henri Theil (1972), ces indices constituent « une moyenne pondérée (par la taille de chaque établissement ou de chaque classe) des écarts entre la diversité sociale qui les caractérise et celle de la population de référence, normalisés par cette dernière » (Givord et al., 2016, p. 30). La valeur prise par les indices d'entropie est théoriquement comprise entre 0 – lorsque les établissements ou les classes sont composés d'une population conforme dans sa diversité à celle que l'on observe dans la population de référence – et 1 – lorsque les établissements ou les classes accueillent des élèves correspondant à une seule catégorie. Leur valeur tend donc à diminuer lorsque les établissements ou les classes ont un public dont la diversité se rapproche de celle constatée au niveau de la population de référence. Ces indices rencontrent actuellement un franc succès dans la mesure où ils sont décomposables même en divisant la population de référence en plus de 2 groupes, ce qui permet notamment aux statisticiens de travailler à partir des 4 catégories employées par la DEPP (cf. supra).

Les indices constituent cependant une forme d'objectivation extrêmement simplifiée. De manière parfois combinée à l'usage de ces indices, certains auteurs s'attachent donc à représenter le phénomène ségrégatif en s'appuyant sur des tableaux croisés ou diagrammes à barre et en observant par exemple comment la population, distinguée notamment en fonction des quatre catégories mobilisées par la DEPP, se distribue dans les différents secteurs d'enseignement (public ou privé) (Guillerm et Monso, 2022), dans les enseignements de spécialité proposés dans la voie générale du lycée (Bellamy, 2020), etc. L'utilisation de l'IPS est aussi un moyen de rendre compte du phénomène ségrégatif. Attribué à chaque élève, cet indicateur permet en effet d'établir de manière très simple des moyennes pour chaque établissement – celles-ci reflétant le « niveau social » moyen de ses élèves, ainsi que leur écart-type – lequel peut être considéré comme un indicateur de l'hétérogénéité sociale de l'établissement. Afin de rendre compte de la ségrégation, il est donc possible, là encore, de s'appuyer sur des traitements bivariés et de proposer par mise en relation de la moyenne de l'IPS et de son écart type des nuages de points permettant de saisir visuellement le phénomène ségrégatif (Oberti, 2023 ; Descamps et Siloret, 2023).

Cliquez sur la figure pour agrandir l'image.

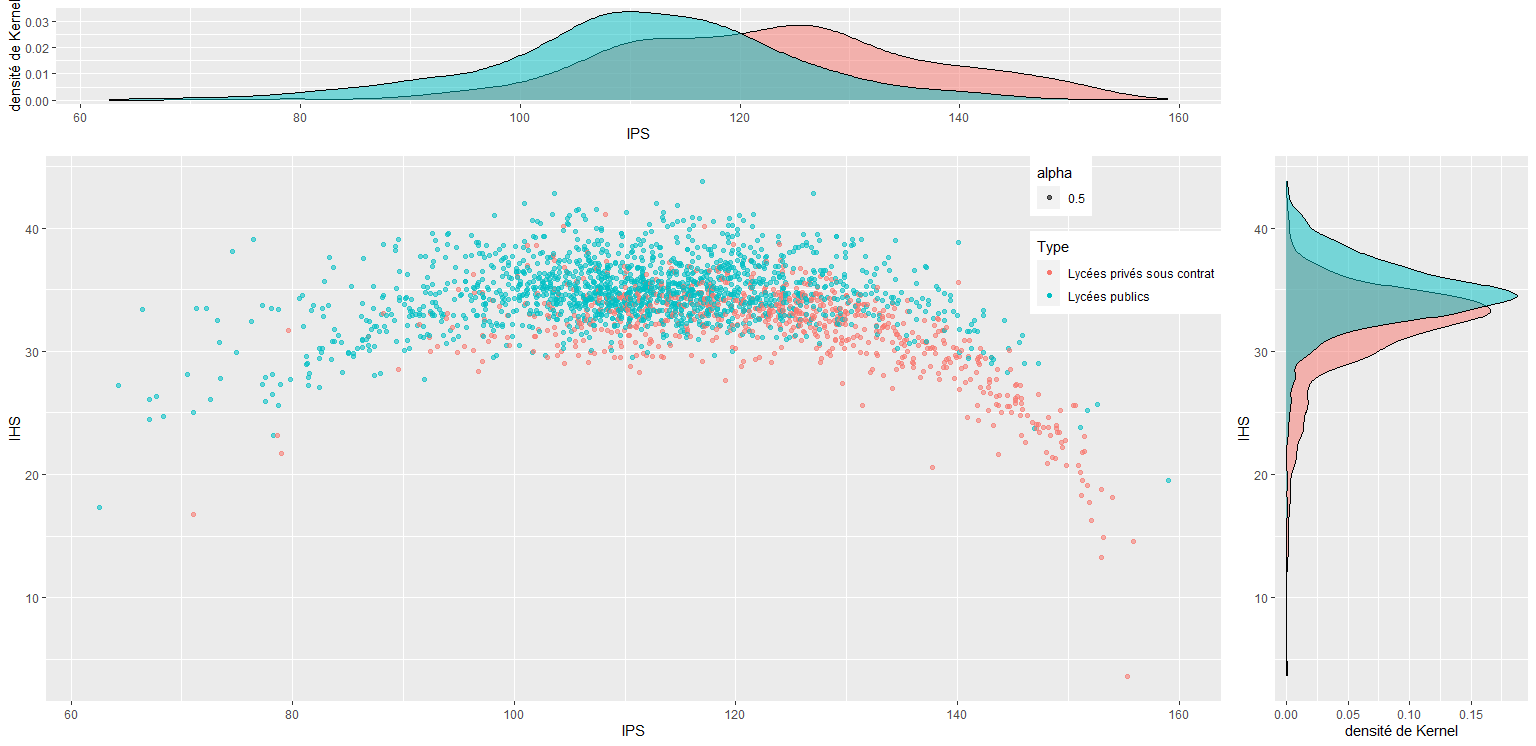

Figure 1 : Indice de Positionnement Social (IPS) et Indice d'Hétérogénéité Sociale (IHS) [3] des lycées suivant leur statut (public ou privé).

Note de lecture : Le nuage de points représente le positionnement de chaque lycée du corpus en fonction de ses IPS et IHS. La couleur associée à chacun des points dépend du statut des lycées en question (publics – en bleu – et privés sous contrat – en rose). Les deux graphiques présents au nord et à l'est du nuage de points constituent des représentations graphiques de courbes de densité construites à partir des données associées à chaque lycée (IPS – graphique au nord – et IHS – graphique à l'est). Similaires à des histogrammes présentés sous forme continue, ils représentent la manière dont les lycées publics et privés tendent à se distribuer en fonction de ces deux variables. Concernant l'IPS, la courbe de densité des lycées privés étant située nettement plus à l'est que celle des lycées publics, cela signifie que les lycées privés tendent à accueillir une population socialement plus favorisée que les lycées publics. Concernant l'IHS, la courbe de densité des lycées privés étant située nettement plus au sud que celle des lycées publics, cela signifie que les lycées privés tendent à accueillir une population socialement plus homogène que les lycées publics.

Champ : Ensemble des lycées généraux et polyvalents de France métropolitaine et DROM dotés d'un IPS en voie générale et technologique et d'indicateurs de valeur ajoutée (n = 2311).

Données extraites de : « Indices de position sociale dans les lycées de France métropolitaine et DROM (Rentrée scolaire 2021-2022) », data.education.gouv.fr.

Source : Descamps et Siloret, 2023.

Quelle ségrégation scolaire en France ?

Une géographie de la ségrégation scolaire française

Un pays fortement ségrégatif ?

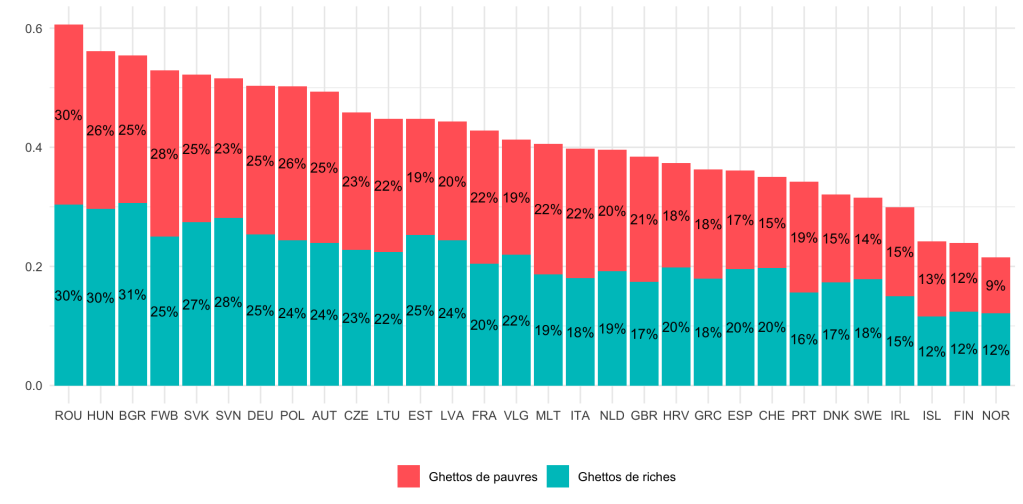

En s'appuyant sur données issues de l'enquête PISA et de l'indice ESCS, Nico Hirtt s'est attaché à calculer la part des élèves scolarisés dans des établissements « ghettos » – dont l'indice ESCS moyen s'éloigne de plus d'un demi écart-type de l'indice ESCS du pays. À l'aune de ce simple calcul, il apparaît que, dans notre système scolaire, 22 % des élèves fréquenteraient des « ghettos de pauvres » et 20 % des « ghettos de riches ».

Cliquez sur la figure pour agrandir l'image.

Figure 2 : Pourcentage d'élèves fréquentant une école « ghetto » (école dont l'indice socio-économique s'éloigne de plus d'un demi écart-type de l'indice moyen local).

Source : Hirtt, 2024.

Pour intéressant qu'il soit, un tel résultat ne permet pas de situer facilement le système scolaire français par rapport aux autres dans la mesure où le pourcentage d'élèves fréquentant une école « ghetto » est nécessairement lié, pour chaque pays, à l'ampleur des inégalités socio-économiques qui le caractérise. En outre, ce résultat ne peut être détaché de l'organisation des systèmes scolaires de ces mêmes pays et notamment de la manière dont sont scolarisés les enfants de 15 ans (âge de passation du test PISA). Ainsi, l'existence (ou non) d'un cursus de formation unique, d'établissements spécialisés ou polyvalents (au sein desquels les élèves peuvent très bien ne pas être mélangés du fait de l'existence de filières distinctes) peut avoir une influence décisive sur les résultats obtenus.

L'analyse développée par Georges Felouzis en 2009 à partir des données de l'enquête PISA permet de mieux caractériser le cas français. Afin de dégager différents profils ségrégatifs parmi les pays étudiés, celui-ci s'est appuyé sur l’eta2, un « indice d'isolement » extrait d'une analyse de variance qui « rend compte de la probabilité qu'un membre d'un groupe rencontre un membre de son groupe dans une unité spatiale donnée » (2009, p. 7). Pour mener son analyse, G. Felouzis s'appuie en réalité sur quatre indices. Deux concernent la ségrégation sociale : un indice de ségrégation sociale des curricula, qui indique le degré d'association entre la filière et l'origine sociale des élèves (observée à partir de la variable ESCS), et un indice de ségrégation sociale des établissements, qui indique quant à lui le degré d'association entre l'établissement des élèves et leur origine sociale. Les données se rapportant au cas français indiquent ainsi que 15,7 % de la variance d'origine sociale des élèves dépend de la filière dans laquelle ils sont scolarisés et 31,5 % de leur établissement. Deux autres indices concernent quant à eux la ségrégation académique [4]. L'analyse de Felouzis permet de constater qu'en France, l'indice de ségrégation sociale des curricula et l'indice de ségrégation sociale des établissements sont supérieurs à la moyenne des 41 autres pays ayant participé à l’enquête PISA (2003), mais aussi de dégager 3 grands profils de pays : les pays nordiques où les inégalités sociales n'ont pas de traduction institutionnelle en matière de filières ou d'établissements et où les inégalités scolaires sont faibles, les pays où l'origine sociale a peu d'incidence sur les scores des élèves, ceux-ci dépendant par contre de l'établissement d’enseignement et, enfin, les pays comme la France, où « les inégalités sociales passent par l'orientation dans des filières hiérarchisées et différenciées » (2009, p. 16).

Une inégale répartition sur le territoire français

Si le phénomène ségrégatif se distingue ainsi suivant les pays, il est également très inégalement présent sur le territoire français. À l'échelle des départements, la ségrégation sociale entre collèges, qu'elle soit mesurée à partir de l'indice d’exposition (Ly et Riegert, 2016) ou de l'indice d'entropie (Guillerm et Monso, 2023), atteint ses niveaux les plus bas (synonymes de faible ségrégation) dans les départements les plus ruraux (comme la Lozère, l'Ariège ou le Jura) et les plus élevés (synonymes de forte ségrégation) dans les départements les plus urbanisés (Paris, Hauts-de-Seine et Bouches-du-Rhône en particulier).

Cliquez sur l'image pour agrandir la figure.

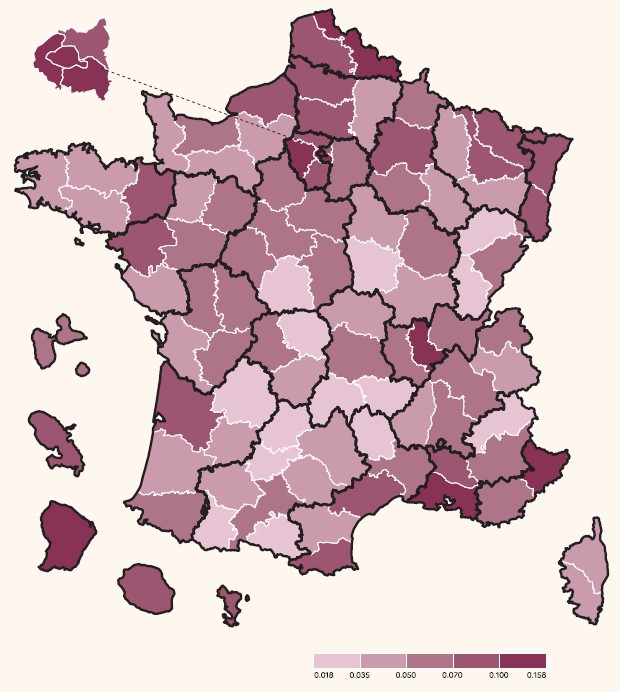

Figure 3 : Indice d'entropie au collège par département, rentrée 2022.

Champ : collèges des secteurs public et privé sous contrat, France métropolitaine + DROM.

Source : Guillerm et Monso, 2023.

Développée, une fois encore, à partir d'un indice d'entropie, l'analyse de Béatrice Boutchenik, Pauline Givord et Olivier Monso (2021) permet de montrer le rôle clef de la densité de population à un niveau plus fin. Au travers de l'étude de trois villes (Paris, Bordeaux et Clermont-Ferrand) présentant des contextes urbains très différents [5], les auteurs suggèrent en effet que l'accroissement de la densité démographique contribue fortement à la ségrégation sociale entre collèges. L'indice d'entropie s'élève en effet à 0,149 à Paris, contre seulement 0,099 à Bordeaux et 0,053 à Clermont-Ferrand. Si l'explication de ces différences ne peut être ramenée à une cause unique, il est certain que la proximité d'établissements scolaires joue un rôle clef puisque, par des mécanismes variés, elle crée de la concurrence entre établissements pour l'obtention des « meilleurs » élèves et entre familles pour l'obtention des « meilleurs » établissements.

Une ségrégation liée au système scolaire

Une ségrégation marquée par les filières et les établissements

Si le territoire joue un rôle important dans la ségrégation sociale, il ne faut pas occulter l'effet des divisions produites par le système scolaire lui-même.

Cliquez sur l'image pour agrandir la figure.

Figure 4 : Ségrégation sociale et scolaire inter- et intra-établissement au niveau national pour chaque classe, mesurée pour la cohorte 2007 par l'indice d'exposition.

Lecture : pour la cohorte d'élèves entrés en sixième en 2007, la ségrégation scolaire en première (année 2012-2013), mesurée par l'indice d'exposition, était de 20,6 % entre établissements, 30,0 % entre filières et 38,0 % entre classes ; la part des meilleurs élèves y était de 22,4 %.

Source : Ly et Riegert, 2016, p. 32.

En s'appuyant sur le calcul d'un indice d'exposition, Ly et Riegert ont montré que la ségrégation entre établissements est, de la 6ème à la Terminale, le facteur le plus important de la ségrégation sociale totale. Ainsi, « alors que, en l'absence de ségrégation, tous les élèves compteraient 22 % d'élèves CSP+ parmi les élèves du même niveau de leur collège, les élèves eux-même CSP+ en comptent 34 %, et les élèves des CSP intermédiaires et défavorisées n'en comptent que 18 % » (2016, p. 19).

Comme on peut le constater à partir du graphique reproduit ci-dessus, la différenciation des filières d'enseignement au lycée exerce des effets qui ne sont pas les mêmes sur la ségrégation scolaire et sociale. En lien avec les mécanismes qui président à l'orientation différenciée des élèves, l'indice de ségrégation académique connaît un accroissement très significatif à la sortie du collège puis à l'issue de la seconde (il passe de 13 % à 38 % entre la sixième et la première). L'accroissement de l'indice de ségrégation sociale est bien plus faible quant à lui puisqu'il passe de 20 % à 25 % ; l'entrée en seconde, puis en première exerçant un effet relativement marginal.

Aussi, si de tels résultats peuvent laisser penser au premier abord que la ségrégation qui s'opère entre élèves repose surtout sur des critères académiques, on peut également considérer que la faible élévation de l'indice de ségrégation sociale s'explique prioritairement par le fait que dès le collège, les élèves vivent dans des univers sociaux nettement séparés (voir figure 4).

Des classes bien différentes

Comme on peut le voir sur la représentation graphique établie par Ly et Riegert, si la ségrégation à laquelle sont confrontés les élèves est principalement inter-établissements, il ne faut tout de même pas négliger ce que le phénomène ségrégatif doit à la composition des classes en leur sein : « la ségrégation sociale augmente de 4 à 6 points en fonction du niveau lorsque la ségrégation intra-établissement est prise en compte » (2016, p. 31). Comme l'expliquent Ly et Riegert, dans la mesure où les classes sont des unités de petite taille, des différences d'affectation de très peu d'élèves peuvent déboucher sur des différences très significatives de composition sociale ; et ce indépendamment de toute politique visant à favoriser le regroupement d'élèves socialement homogènes. Afin de mesurer l'ampleur des mécanismes ségrégatifs, ces auteurs ont donc cherché à comparer la ségrégation constatée à celle qui résulterait d'une constitution aléatoire des classes. Ils ont ainsi constaté que la ségrégation sociale intra-établissement effective dépasse en moyenne de 1,9 points celle qui résulterait d'une distribution aléatoire (5 % vs 3,1 %) et que la ségrégation académique, elle, la dépasse de 6,4 points (9,6 % vs 3,2 %). D’après eux, 25 % des établissements opéreraient ainsi une « ségrégation active » [6] en matière sociale et 45 % en matière académique.

Youssef Souidi (2023) a repris la méthode de ces auteurs pour voir dans quelle mesure les options et sections internationales influencent la ségrégation scolaire. Pour cela, il a cherché à observer les effets liés à la suppression des sections bilangues (en sixième) et européennes (en quatrième) dans les collèges concernés lors de la rentrée 2016 à partir d'un indicateur traduisant le « surplus de ségrégation » existant dans les établissements, relativement à celle qui prévaudrait dans le cas d'une constitution aléatoire des classes. Partant de cet instrument, Souidi montre alors clairement que ces sections jouent un rôle déterminant dans la ségrégation entre élèves. De fait, « parmi les collèges qui ont perdu leur section bilangue en 2016, la réforme a conduit à une baisse de 53 % du surplus de ségrégation intra-établissement », lequel a été ramené au même niveau que celui des collèges n'en proposant pas ; la suppression au niveau de la quatrième des sections européennes produisant des effets relativement similaires.

Conclusion

Nous avons vu dans cet article que les instruments statistiques existants permettent aujourd'hui de caractériser avec beaucoup de finesse la ségrégation scolaire. En présentant (de manière non exhaustive) les résultats obtenus par certains travaux consacrés à l'étude de la ségrégation scolaire, nous avons cherché à dresser un état des lieux de celle-ci. Dans un premier temps, nous avons montré que le phénomène ségrégatif pouvait être appréhendé en distinguant les populations scolarisées suivant des critères divers, et au travers de variables et d'outils statistiques possiblement très différents les uns des autres. Puis, nous nous sommes appuyés sur quelques travaux clés pour réaliser d'abord une géographie de la ségrégation scolaire française et pour présenter, ensuite, le rôle déterminant de la structure du système scolaire lui-même. Comme nous l'avons constaté, si les espaces urbains apparaissent comme des espaces où la ségrégation scolaire est plus marquée que dans les espaces ruraux, cette ségrégation épouse également toutes les divisions (entre établissements, entre filières et entre classes) qui caractérisent le système scolaire.

À cette aune, il apparaît que, pour contrer l'émergence de logiques ségrégatives, il faudrait non seulement construire les politiques de logement en tenant compte des politiques scolaires, mais aussi limiter les sources de différenciation internes au système scolaire. De ce point de vue, la réforme du collège, dont l'enjeu a été d'implémenter en sixième des groupes en mathématiques et en français en s'appuyant pour cela sur « l'analyse par le chef d'établissement et les équipes pédagogiques des besoins spécifiques de chaque élève » [7] va certainement à l'encontre de la mixité sociale puisque les besoins scolaires des élèves et leurs niveaux ne sont pas indépendants de leurs propriétés sociales. Les outils statistiques dont les chercheurs disposent aujourd'hui permettront rapidement de le vérifier.

Références bibliographiques

Barthon C., Monfroy B. (2006), « Une analyse systémique de la ségrégation entre collèges : l'exemple de la ville de Lille », Revue française de pédagogie, 156, p. 29-38.

Bell W. (1954), « A probability model for the measurement of ecological segregation », Social Forces, 32, p. 357–364

Bellamy V. (2020), « À la rentrée 2020, les élèves de terminale précisent leur choix de parcours », Note d'information DEPP, 20.38.

Boutchenik B., Givord P., Monso O. (2018), « La ségrégation sociale entre collèges : un reflet de la ségrégation résidentielle nettement amplifié par les choix des familles, notamment vers l'enseignement privé », INSEE analyses, 40.

Boutchenik B., Givord P., Monso O. (2021), « Ségrégation urbaine et choix du collège : quelles contributions à la ségrégation scolaire ? », Revue économique, vol. 72, 5, p. 717-747.

Broccolichi S., Ben Ayed C., Trancart D. (dirs) (2006), Les Inégalités sociospatiales d'éducation : processus ségrégatifs, capital social et politiques territoriales, INRP/OZP.

Chabanon L., Jouvenceau M. (2022), « De l'école élémentaire à l'entrée dans l'enseignement supérieur : filles et garçons construisent des parcours distincts », in Femmes et hommes, l'égalité en question – INSEE Références, p. 37-56.

Dauphin L. (2021), « Des choix de spécialités plus classiques en première comme en terminale pour les élèves d'origine sociale favorisée. Résultats de la première cohorte du nouveau baccalauréat général », Note d'information DEPP, 21.22.

Delvaux B. (2006), « Compétition entre écoles et ségrégation des élèves dans six espaces locaux européens », Revue française de pédagogie, 156, p. 63-73.

Demeuse M., Baye A. (2008), « Indicateurs d'équité éducative. Une analyse de la ségrégation académique et sociale dans les pays européens », Revue française de pédagogie, 165, p. 91-103.

Descamps D., Siloret M. (2023), « Des lycées confrontés à la ségrégation socio-scolaire. Un clivage public privé lié aux stratégies de transmission de capitaux », RessourSES, 1.

Duru-Bellat M. (2004), « La ségrégation sociale à l'école : faits et effets », Diversité, 139, p. 73-80.

Duru-Bellat M., Le Bastard-Landrier S., Piquée C. et Suchaut B. (2004), « Tonalité sociale du contexte et expérience scolaire des élèves au lycée et à l'école primaire », Revue française de sociologie, vol. 45, 3, p. 441-468.

Felouzis G. (2003), « La ségrégation ethnique au collège et ses conséquences », Revue française de sociologie, vol. 44, 3, p. 413-447.

Felouzis G. (2009), « Systèmes éducatifs et inégalités scolaires : une perspective internationale », Sociologies.

Felouzis G., Liot F., Perroton, J. (2005), L'Apartheid scolaire. Enquête sur la ségrégation ethnique dans les collèges, Paris, Seuil.

Felouzis G., Perroton J. (2007), « Les "marchés scolaires" : une analyse en termes d'économie de la qualité », Revue française de sociologie, vol. 48, 4, p. 693-722.

Felouzis G., Perroton J. (2009), « Grandir entre pairs à l'école. Ségrégation ethnique et reproduction sociale dans le système éducatif français », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 180, 5, p. 92-100.

Gautier-Touzo M., Brouillaud A., Burricand C., Dauphin L., Monso O. (2024), « Les différences d'orientation entre les filles et les garçons à l'entrée de l'enseignement supérieur », Note d'information DEPP, 24.20.

Givord P., Guillerm M., Monso O., Murat F. (2016), « Comment mesurer la ségrégation dans le système éducatif ? Une étude de la composition sociale des collèges français », Education et Formations, 91.

Guillerm M., Monso O. (2023), « Évolution de la mixité sociale des collèges », Note d'information DEPP, 23.37.

Hirtt N. (2024), « Notre analyse des données PISA 2022 le prouve : davantage de marché scolaire, c'est aussi davantage de ségrégation et d'inégalité », skolo.org, 19 mars.

Laforgue D. (2004), « Ce que la ségrégation scolaire doit à l'administration de l'Éducation nationale », Revue française de pédagogie, 148, p. 135-143.

Ly S.T., Riegert A. (2016), « Mixité sociale et scolaire et ségrégation inter- et intra-établissement dans les collèges et lycées français », Conseil national d'évaluation du système scolaire (Cnesco).

Monseur C., Baye A. (2016), « Quels apports des données PISA pour l'analyse des inégalités scolaires ? », Conseil national d'évaluation du système scolaire (Cnesco).

Oberti M. (2023), « Enseignement privé et ségrégation scolaire. L'enjeu de la diversité socio-territoriale », La vie des idées.fr, 25 avril.

Souidi Y. (2023), « Options attractives et ségrégation entre classes : quels effets de la suppression des sections bilangues et européennes à la rentrée 2016 ? », Notes IPP, 94.

Theil H. (1972), Statistical Decomposition Analysis, Amsterdam, North-Holland Publishing Co.

Zanten (Van) A. (1996), « Fabrication et effets de la ségrégation scolaire », in Paugam S. (dir.), L'exclusion, l'état des savoirs, Paris, La Découverte.

Notes

[1] Dans de nombreux travaux, la ségrégation académique et la ségrégation sociale au sein du système éducatif sont mises en regard, ce qui n'est certainement pas sans lien avec la fonction de sélection et de hiérarchisation scolaires de la population que remplit le système scolaire. En effet, si la ségrégation académique, par exemple entre « groupes de niveau », peut trouver des formes de légitimation dans l'idéologie méritocratique, la ségrégation sociale entre clairement en contradiction avec les principes généraux du système éducatif français (Code de l'éducation ; art. 111-1).

[2] Ce Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves piloté par l'OCDE vise à mesurer l'efficacité des systèmes éducatifs à partir de procédures standardisées.

[3] L'Indice d'Homogénéité Sociale (ou IHS) désigne ici l'écart-type de l'IPS.

[4] Construits sur le même principe, ils montrent qu'en ce qui concerne le cas français, la variance des scores moyens obtenus en mathématiques dans le cadre des tests PISA 2003 s'explique à 41,4 % par la filière dans laquelle ils sont scolarisés et à 48,2 % par leur établissement.

[5] Les auteurs notent que « Paris est quinze fois plus dense que l'agglomération bordelaise et vingt fois plus dense que celle de Clermont-Ferrand ».

[6] L'expression « ségrégation active » employée par les auteurs ne désigne pas une politique de constitution des classes volontairement ségrégative, mais le fait que certains choix de constitution des classes (en regroupant les élèves en fonction des options par exemple) tendent à provoquer des niveaux ségrégation supérieurs à ceux qui résulteraient d'une composition aléatoire des classes. Ly et Riegert expliquent plus précisément que, « pour un établissement donné, si moins de 10 % des simulations [de constitution aléatoire des classes] aboutissent à un niveau de ségrégation au moins égal au niveau réel, on conclut que cet établissement exerce une ségrégation "active" » (2016, p. 36).

[7] « Choc des savoirs, une nouvelle ambition pour le collège », Note de service du 15 mars 2024, MENJ - Dgesco A1-2 (https://www.education.gouv.fr/bo/2024/Special2/MENE2407076N)

Pour aller plus loin

Descamps D., Siloret M. (2025), « La ségrégation scolaire française (2) : quelles causes ? », SES-ENS.

Garrouste M. (2023), « Politiques éducatives compensatoires : ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et pourquoi », SES-ENS.

Grafmeyer Y. (2008), « Un invité sur SES-ENS : quelques questions à Yves Grafmeyer sur la sociologie urbaine », SES-ENS.