Sociologie de la déviance : des théories du passage à l'acte à la déviance comme processus

L'auteur : Xavier de Larminat est maître de conférences en science politique à l'université de Rouen. Ses travaux visent à analyser les reconfigurations contemporaines du contrôle social. Sa thèse, réalisée au sein du laboratoire CESDIP de l'université Versailles-Saint-Quentin, portait sur les conditions d'exécution des peines en milieu ouvert au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Il a ensuite travaillé sur les maisons de justice en Belgique avant d'orienter ses recherches actuelles sur les processus de sorties de délinquance.

Introduction

Dans son sens sociologique le plus large, on peut définir la déviance comme la transgression d'une norme. Toute déviance implique donc nécessairement deux éléments : l'adoption d'un type de comportement et l'existence d'une norme qui le prohibe. En conséquence, on peut affirmer qu'il n'y a pas de déviance en soi, qui existerait de tout temps et en tout lieu. Il s'agit d'une notion dépendante de l'évolution des normes et des comportements.

On peut définir les normes comme un ensemble d'incitations, d'obligations ou d'interdictions fondées sur un socle de valeurs visant à orienter le comportement des individus en société. Les normes présentent trois caractéristiques principales : elles sont plurielles, relatives et diversement appliquées.

• La pluralité des normes : on peut sommairement distinguer les normes formelles (lois, règlements intérieurs, code de la route, dogme religieux...) des normes informelles (usages, coutumes, morale…). La transgression des normes formelles donne lieu à des sanctions codifiées au préalable (peine, amende, exclusion...), tandis que la transgression des normes informelles donne lieu à des manifestations de réprobation plus diffuses (froncement de sourcil, sarcasmes, mépris, isolement…).

• La relativité des normes : le contenu des normes varie dans l'espace (ce qui est considéré comme un problème à un endroit peut être jugé tout à fait normal à un autre) et dans le temps. Sur le long terme, Norbert Elias (1939) a montré l'existence d'un processus de «pacification des mœurs», qui a produit un abaissement du seuil de tolérance à la violence en Occident. Dès lors, le recours à la violence physique apparait d'autant plus intolérable à l'heure actuelle qu'on y est de moins en moins exposé.

• La diversité des usages : les normes ne sont pas toutes appliquées au pied de la lettre, loin de là. Il existe souvent des marges de manœuvre et de négociations entre acteurs sociaux qui font qu'elles peuvent être appliquées de manière plus ou moins strictes. Par ailleurs, il existe des normes qui sont identifiées comme telles mais qui ne sont jamais appliquées, soient parce qu'elles sont tombées en désuétude, soit parce qu'elles sont concrètement inapplicables dans la réalité, soit parce qu'elles font l'objet d'une tolérance de fait.

Pour saisir l'articulation entre ces normes et les transgressions dont elles peuvent faire l'objet, cet article se déclinera en deux parties :

1) La première partie consistera à expliquer le passage à l'acte (pourquoi des individus transgressent les normes ?) en mettant l'accent sur les théories causales explicatives de la déviance, historiquement les premières à avoir été développées.

2) La deuxième partie visera à comprendre la déviance en tant que processus (comment des individus en viennent à être considérés comme déviants ?) en insistant sur les théories de la réaction sociale qui ont émergé à partir des années 1960.

Partie 1 : Expliquer le passage à l'acte

On peut distinguer trois grands types de théories qui visent à expliquer le passage à l'acte déviant. A chacun de ces paradigmes peut être schématiquement associé un type de politiques publiques de traitement de la déviance.

• Le déterminisme : Parmi les approches déterministes, on trouve d'un côté des approches essentialistes sur des fondements biologiques, génétiques ou neurologiques, sur la base desquelles ont été mises en œuvre un grand nombre de politiques d'exclusion, de déportation ou d'élimination ; de l'autre, on trouve des approches fonctionnalistes qui établissent un lien entre déviance et caractéristiques socio-économiques, ce qui a donné naissance aux modèles de réformisme social ou au domaine intersectoriel des «politiques de la ville». Bien que procédant tous deux d'une tendance déterministe, ces deux courants sont en complète opposition.

• L'interactionnisme : Les théories interactionnistes soutiennent l'idée que ce sont les relations entre les individus et leurs interactions avec leur environnement qui permettent de mieux comprendre les phénomènes de déviance. Au niveau politique, cela a entrainé le développement du travail social, en particulier dans le secteur de la prévention spécialisée.

• L'individualisme : Parmi les courants individualistes, qui insistent sur les motivations intrinsèques de l'être humain à agir, deux tendances s'avèrent dominantes. D'une part, l'application à la déviance de la théorie économique du choix rationnel, selon laquelle les comportements humains sont le fruit d'un calcul coûts/bénéfices. En termes de politiques publiques, ce paradigme est à l'origine du couple répression/dissuasion visant à élever les coûts et réduire les bénéfices liés à la commission d'actes déviants. D'autre part, il existe une interprétation hédoniste de la déviance selon laquelle le plaisir, le nihilisme et la volonté de tromper l'ennui seraient les principaux moteurs de la déviance. C'est en suivant cet esprit que ce sont développés les dispositifs de prévention situationnelle, ainsi que les différentes déclinaisons du slogan de «tolérance zéro».

Cette rapide introduction appelle d'emblée deux remarques :

- Ces courants seront présentés de manière chronologique selon leur ordre d'apparition. Il faut toutefois garder à l'esprit que chaque théorie n'a pas remplacé la précédente, mais qu'il existe au contraire des chevauchements, voire des hybridations, entre ces modèles concurrents d'interprétation de la déviance.

- Chacune de ces théories se veut universelle, au sens où elle donnerait un modèle d'explication globale des comportements déviants. Pourtant, ces théories sont loin d'être indépendantes de leur contexte et de leurs conditions de production : le déterminisme est intimement lié à l'essor du positivisme à la fin du XIXème siècle pour son versant essentialiste, et à la croyance dans le progrès social sous la IIIème République dans son versant fonctionnaliste. De même, l'interactionnisme est né au début du XXème siècle à Chicago en plein cœur du développement urbain, de l'exode rural et de l'essor de l'immigration. Enfin, les théories individualistes se développent après la seconde guerre mondiale dans une période de consommation de masse où les préoccupations au sujet de la déviance se tournent essentiellement du côté des atteintes aux biens.

Les approches déterministes

Historiquement, la sociologie de la déviance s'est constituée à partir de la question de la délinquance à partir du milieu du XIXème siècle. Le crime, au sens générique anglo-saxon d'infraction à la loi, demeure aujourd'hui l'objet sur lequel il existe encore le plus de travaux en matière de déviance. C'est pourquoi la plupart des exemples et des auteurs présentés ici y feront référence. Rappelons toutefois que la délinquance ne représente qu'une partie des déviances, en tant que transgression d'une norme légale.

De l'anthropologie criminelle...

Au XIXème siècle, on observe une forte préoccupation publique pour la déviance et la délinquance en lien avec la révolution industrielle. Cette préoccupation se manifeste notamment à travers diverses considérations morales et hygiénistes à l'égard des classes populaires en particulier, sous-tendues par une peur de la «contagion» de ces comportements «marginaux» à l'ensemble de la population.

Dans le même temps, on assiste au plein essor du positivisme au fur et à mesure des progrès de la science. L'anthropologie criminelle, ancêtre de la sociologie du crime et de la déviance, se développe alors en calquant ses méthodes et ses théories sur le modèle des sciences biomédicales.

Un tel présupposé conduit rapidement à considérer la déviance en général, et le crime en particulier, comme une pathologie affectant certains types d'individus plutôt que d'autres. C'est en particulier le cas au sein de ce qu'on a appelé «l'école positiviste italienne», représentée notamment par le professeur de médecine légale Cesare Lombroso, qui immortalise dans un livre la théorie de L'homme criminel (1876).

Dans son sillage, Enrico Ferri contribuera également au développement de l'anthropologie criminelle italienne à travers une ambition de catégorisation des délinquants. Tout en partageant une partie des théories de Lombroso, il étendra néanmoins les bases du déterminisme de ce dernier en ajoutant à l'atavisme biologique les prémisses d'une forme d'atavisme social.

En France, il sera suivi en cela par Gabriel Tarde, qui tentera par ailleurs d'ajouter à ce modèle individuel une explication collective du passage à l'acte déviant. Il s'évertuera ainsi à appliquer son modèle des «lois de l'imitation» au phénomène délinquant.

... à la sociologie du crime

L'apparition de la sociologie en tant que discipline autonome à l'orée du XXème siècle coïncide avec un tournant dans la façon d'envisager la déviance. Tout en restant sur des bases déterministes, l'accent est désormais mis davantage sur l'influence de la société dans son ensemble (le «corps social») plutôt que sur les caractéristiques intrinsèques des individus.

Selon Emile Durkheim, l'origine de la déviance réside dans l'anomie, qu'il décrit comme la maladie d'une société privée de règles morales et juridiques conduisant à la désagrégation de la solidarité. Les changements de modèle de société, les crises économiques ou le bouleversement de la structure familiale seraient caractéristiques selon lui de ce phénomène d'anomie.

Selon Emile Durkheim, l'origine de la déviance réside dans l'anomie, qu'il décrit comme la maladie d'une société privée de règles morales et juridiques conduisant à la désagrégation de la solidarité. Les changements de modèle de société, les crises économiques ou le bouleversement de la structure familiale seraient caractéristiques selon lui de ce phénomène d'anomie.

A partir de l'exemple du suicide (1897), Emile Durkheim montre que ce type d'acte habituellement renvoyé à un état individuel et psychologique est en réalité explicable en fonction de l'état de la société.

Parallèlement, dans Les règles de la méthode sociologique (1895), il pose les bases de ce qui deviendra la sociologie du crime. Pour cela, il commence par récuser la possibilité de faire un tri a priori entre des «vrais» délits et les autres types de comportements en fonction de critères moraux, voire en fonction des préférences personnelles des chercheurs. Parallèlement, en prenant l'exemple de l'accouchement, il montre que le fait qu'un comportement puisse engendrer de la souffrance ne signifie pas qu'il est nécessairement «pathologique».

Au bout du compte, il en arrive à la conclusion que le crime n'est pas un phénomène pathologique mais bien un phénomène normal, car il n'existe pas de sociétés dans lesquelles il n'existe pas, qu'il s'agisse de sociétés archaïques, traditionnelles ou industrielles. En cela, il est l'un des premiers à envisager le crime comme la transgression d'une norme : « un acte est criminel quand il offense les états forts et définis de la conscience collective ». Dès lors, il renverse la perspective de l'anthropologie criminelle en affirmant : « nous ne réprouvons pas un acte parce qu'il est criminel, mais il est criminel parce que nous le réprouvons ».

Il en tire pour conséquence que « le châtiment est destiné à agir sur les honnêtes gens, non sur les criminels ». Selon lui, la peine ne vise pas d'abord à corriger le coupable ou à intimider les prétendants, comme on le conçoit couramment, mais plutôt à réactiver la «conscience commune», c'est-à-dire le sentiment d'appartenance collective qui se manifeste à travers l'accord sur des règles partagées.

De son côté, Robert K. Merton met l'accent sur la structure sociale pour expliquer la déviance dans un article de 1938. Il établit pour cela une distinction entre les buts poursuivis par les membres d'une société et les moyens mis en œuvre pour les atteindre.

Or, dans le cadre de la société américaine, l'un des buts partagés est celui de la réussite économique, à travers notamment le mythe du self-made-man. Il montre alors que les voleurs, qui partagent la même aspiration que les citoyens ordinaires au niveau économique, ne se distinguent pas des autres par leur but, mais simplement par les moyens à leur disposition pour l'atteindre. Ne pouvant acquérir la fortune par les moyens légitimes (le travail, l'effort…), ils ont recours à des actes illégaux. La déviance apparait alors comme une réponse à la contradiction entre les valeurs de la société et les conditions réelles d'existence qu'elle propose à une partie de la population.

Le développement de la sociologie du crime à l'aube du XXème siècle aura ainsi permis de déplacer les sources du déterminisme d'un point de vue moraliste et essentialiste vers une position réformiste et fonctionnaliste attentive aux liens entre les individus et aux moyens qui sont mis à leur disposition à l'intérieur du corps social.

Les approches interactionnistes : l'apport de la « première école » de Chicago

Chicago est l'une des plus vieilles et importantes universités américaines dans le domaine de la sociologie. La «première école» des sociologues de Chicago fut incarnée notamment par William Thomas, Robert Park ou Ernest Burgess durant le premier tiers du XXème siècle (une «deuxième école» se développera à partir des années 1950, dont il sera largement question dans la seconde partie).

Cette école exercera une influence décisive sur la sociologie américaine à la fois sur le plan théorique, en proposant de définir la sociologie comme la science des interactions sociales, mais aussi sur le plan méthodologique en ayant recours à des enquêtes de terrains qualitatives menées de manière inductive, à rebours des grandes enquêtes statistiques privilégiées ailleurs (même si la première école de Chicago ne délaissera pas pour autant les sources quantitatives).

L'une des innovations que l'on doit à l'école de Chicago est la reconstitution de récits de vie et la publication d'autobiographies commentées. Dans un contexte d'explosion démographique qui a vu Chicago passer de 4500 habitants en 1840 à 1,7 million dès 1900, cette démarche d'enquête a donné lieu à la création d'un vaste corpus de données empiriques de première main sur la vie de migrants, de délinquants, de vagabonds ou de prostitués qui vivent alors dans les marges du développement urbain.

L'avènement du concept de désorganisation sociale

Deux ouvrages majeurs vont tenter d'apporter une première explication aux phénomènes de déviance urbaine et contribuer à forger le concept de désorganisation sociale.

Dans Le paysan Polonais en Europe et en Amérique (1918), William Thomas et Florian Znaniecki étudient les effets d'un double changement de vie des migrants : le passage de l'Europe aux États-Unis, doublé du passage d'un environnement rural à un environnement urbain. Dans ce cadre, ils utilisent le terme de «désorganisation sociale» pour désigner la dissolution des contrôles sociaux en raison de la transition d'un mode de vie communautaire à des modes de contrôle plus anonymes au sein des villes.

On doit à Robert Park et Ernest Burgess d'avoir repris et conceptualisé cette notion dans leur livre The City en 1925.Ils établissent eux aussi un lien entre la désorganisation sociale et l'industrialisation d'un côté, et l'exode rural de l'autre. Ils montrent que les zones rurales fonctionnent sur la base de «contrôles primaires» directs et efficaces, par le biais des familles et du voisinage immédiat, alors que dans les villes il s'agit seulement de «contrôles secondaires» anonymes et impersonnels, par le biais de diverses institutions (école, église, tribunal). Ceci rend ces contrôles moins efficaces dans la mesure où le lien entre les individus y est plus relâché.

Rapidement, l'intérêt des sociologues pour la délinquance se polarise sur la délinquance juvénile, et plus spécialement sur la question des «gangs», équivalents à ce qu'on qualifierait en France de «bandes de jeunes».

Dans le sillage de The City, Frederic Thrasher publie ainsi The Gang en 1927. En s'appuyant sur les travaux de Park et Burgess, il cherche à situer les territoires où se développe la délinquance en faisant appel à des techniques cartographiques. Il parvient ainsi à montrer que la ségrégation urbaine n'est pas seulement sociale et ethnique, mais qu'elle est aussi spatiale. Afin d'affiner la notion de désorganisation sociale, il observe que la délinquance se développe plus particulièrement dans ce qu'il appelle les «zones interstitielles», situées entre le centre administratif et commercial d'un côté et la périphérie résidentielle de l'autre (dans le contexte du tissu urbain américain). A l'encontre des visions essentialistes de la délinquance qui perdurent, il insiste sur le fait que la localisation territoriale prime sur la couleur de peau pour expliquer le passage à l'acte délinquant, en soulignant le constat que de nombreuses bandes s'avèrent mixtes plutôt qu'ethniquement homogènes.

Dans le sillage de The City, Frederic Thrasher publie ainsi The Gang en 1927. En s'appuyant sur les travaux de Park et Burgess, il cherche à situer les territoires où se développe la délinquance en faisant appel à des techniques cartographiques. Il parvient ainsi à montrer que la ségrégation urbaine n'est pas seulement sociale et ethnique, mais qu'elle est aussi spatiale. Afin d'affiner la notion de désorganisation sociale, il observe que la délinquance se développe plus particulièrement dans ce qu'il appelle les «zones interstitielles», situées entre le centre administratif et commercial d'un côté et la périphérie résidentielle de l'autre (dans le contexte du tissu urbain américain). A l'encontre des visions essentialistes de la délinquance qui perdurent, il insiste sur le fait que la localisation territoriale prime sur la couleur de peau pour expliquer le passage à l'acte délinquant, en soulignant le constat que de nombreuses bandes s'avèrent mixtes plutôt qu'ethniquement homogènes.

Les travaux de Thrasher trouvent une prolongation dans ceux réalisées par Clifford Shaw et Henry McKay (1942). Shaw est un ancien contrôleur judiciaire et McKay est un statisticien. Ensemble, ils développent des compétences complémentaires afin de réaliser un programme de recherche sur la délinquance juvénile.

Ils reprennent la notion de zones interstitielles en ajoutant que les changements de population au sein de ces territoires n'ont pas changé le caractère criminogène de ces quartiers. Ils mettent en exergue trois dimensions communes à ces espaces dans lesquels se développent les actes de délinquance : 1) La précarité économique des habitants et le mauvais état des logements ; 2) La forte mobilité résidentielle des populations - la délinquance étant plus souvent repérée chez les dernières générations à s'être installées ; 3) L'hétérogénéité de la population qui vit dans ces quartiers.

Peut-on parler de sous-culture délinquante ?

Dans le sillage des évolutions économiques et sociales à partir du milieu du XXème siècle, les notions de désorganisation sociale et de zones interstitielles feront l'objet de critiques et d'adaptations par des sociologues n'appartenant pas à l'école de Chicago.

L'une des premières critiques indirectes est liée aux travaux de William Foote Whyte dans son livre intitulé Street Corner Society en 1943. Ce livre est le résultat d'une enquête en immersion dans un quartier italo-américain de Boston. Selon Whyte, les déviances qu'il y observe ne relèvent pas d'un problème de désorganisation sociale mais traduisent seulement une forme de socialisation concurrente de la norme dominante. Selon lui, le modèle du gang traduit une forme spécifique d'organisation sociale, pas sa négation.

C'est également ce qu'avance Charles Wright Mills en 1943, selon lequel l'emploi du terme désorganisation sociale procède d'une forme d'ethnocentrisme de classe : « la notion de désorganisation sociale désigne très souvent seulement l'absence du type d'organisation associé avec les affaires des communautés qui reposent sur des relations primaires et qui ont des justifications chrétiennes ou jeffersoniennes ».

C'est également ce qu'avance Charles Wright Mills en 1943, selon lequel l'emploi du terme désorganisation sociale procède d'une forme d'ethnocentrisme de classe : « la notion de désorganisation sociale désigne très souvent seulement l'absence du type d'organisation associé avec les affaires des communautés qui reposent sur des relations primaires et qui ont des justifications chrétiennes ou jeffersoniennes ».

Ces critiques vont ouvrir la voie au développement de la notion de sous-culture délinquante. Notons que le terme de sous-culture n'est pas à entendre au sens d'une hiérarchie entre modèles culturels mais au sens où la «bande de jeunes» formerait une véritable déclinaison de la société en miniature, dotée de ses propres règles et de ses propres normes.

D'après Albert K. Cohen (1955), le dénuement économique et l'isolement familial pousseraient certains jeunes à entrer dans un gang qui leur servirait en quelque sorte de famille de substitution, et dont les normes s'opposeraient à la société conformiste. Il en tire trois conséquences d'ordre général concernant les bandes de jeunes :

1) La délinquance des bandes de jeunes serait non-utilitaire : elle ne viserait pas la satisfaction des besoins matériels mais des satisfactions narcissiques liés à la réputation et aux manifestations de virilité. 2) Ce type de délinquance serait malintentionné (malicious), dans le but de faire peur et pour le simple plaisir de briser les règles ; 3) Enfin, cette sous-culture reposerait sur une inversion des valeurs dominantes.

Cette approche des sous-cultures a été fortement critiquée pour son caractère trop schématique, caricatural et simplificateur. Dans Delinquency & Opportunity en 1960, Richard Cloward et Lloyd Ohlin tentent néanmoins d'affiner la notion de sous-culture délinquante en cherchant à en distinguer trois types :

- Une sous-culture «criminelle» qui désigne la délinquance d'appropriation des biens : celle-ci découlerait de la frustration liée à l'absence d'opportunités légitimes d'ascension sociale et de l'existence préalable de groupes délinquants structurés. La possibilité de s'intégrer au sein de cette sous-culture reposerait sur la présence en son sein de personnes d'âges différents, ce qui favoriserait le recrutement, la formation et l'établissement d'une hiérarchie interne au groupe.

- Une sous-culture «conflictuelle» qui renvoie à l'usage de la violence et aux manifestations collectives de virilité, comportant une forte dimension initiatique et intégratrice : cette sous-culture se situerait dans une logique de surenchère et d'auto-valorisation poussée à l'extrême faute d'autres modes de distinction en raison de l'homogénéité du profil des membres du groupe.

- Une sous-culture de «retrait» ou «d'évasion» liée à la consommation de drogue : l'entrée dans celle-ci serait le fruit de l'échec à faire sa place dans la sous-culture criminelle ou conflictuelle et de l'absence d'autres voies légitimes de réussite.

Les approches individualistes

Si elles permettent d'apporter une explication d'ensemble des déviances, l'un des problèmes des explications accordant une grande importance à l'influence de l'environnement socio-économique est qu'elles permettent plus difficilement de comprendre les différences qui peuvent exister à l'intérieur d'un même groupe social. Si la pauvreté ou la désorganisation menaient à la délinquance, pourquoi tous les habitants des quartiers populaires ne sont pas délinquants, loin s'en faut ?

Une manière de répondre à cette objection est de faire appel à des explications à l'échelle individuelle. L'individualisme méthodologique est une perspective qui considère que le social est le résultat de la somme des actions individuelles des membres de la société. C'est le contraire de la perspective holiste incarnée par Durkheim ou Merton, pour lesquels le tout a une énergie propre qui ne se limite pas à la somme des parties.

L'individualisme méthodologique postule en outre que les acteurs agissent de façon rationnelle dans la plupart des cas, en fonction de leurs connaissances et de l'interprétation qu'ils se font des situations. On en présentera ici deux variantes : l'analyse économique du choix rationnel, d'une part, appliquée à la délinquance par Gary Becker, et l'analyste stratégique, d'autre part, développée notamment par Maurice Cusson.

L'analyse économique

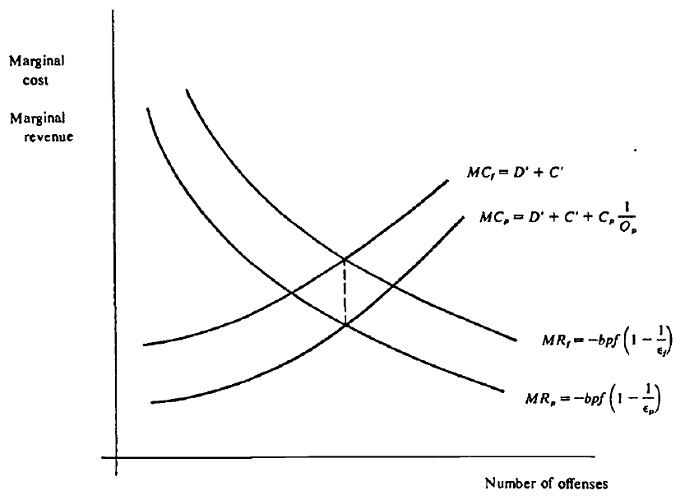

Selon Albert Ogien (2012), on peut définir la théorie du choix rationnel comme la «recherche du maximum de satisfaction et d'un minimum d'effort pour atteindre un objectif déterminé». L'économiste Gary Becker (à ne pas confondre avec le sociologue Howard Becker) s'est évertué à appliquer cette perspective au comportement criminel dans un article intitulé Crime and Punishment en 1968.

Tout part d'une anecdote fondatrice. En retard pour passer un examen alors qu'il était en voiture, deux choix se seraient présentés à lui : perdre un temps précieux à payer un ticket d'horodateur pour se mettre en règle, ou bien se garer sans prendre la peine de payer au risque d'écoper d'une amende. Il aurait choisi la seconde option. Qu'elle soit réelle ou fictive, cette anecdote fait surtout office de métaphore, dont il décalque la logique dans son article à l'ensemble des crimes sur le modèle d'un calcul différentiel coûts / avantages.

Tout part d'une anecdote fondatrice. En retard pour passer un examen alors qu'il était en voiture, deux choix se seraient présentés à lui : perdre un temps précieux à payer un ticket d'horodateur pour se mettre en règle, ou bien se garer sans prendre la peine de payer au risque d'écoper d'une amende. Il aurait choisi la seconde option. Qu'elle soit réelle ou fictive, cette anecdote fait surtout office de métaphore, dont il décalque la logique dans son article à l'ensemble des crimes sur le modèle d'un calcul différentiel coûts / avantages.

Le moins que l'on puisse en dire, c'est qu'il s'agit d'une perspective controversée dont les prémisses ont été largement critiquées, en particulier au sein des sciences sociales.

Tout d'abord, ce modèle s'avère difficilement compatible avec la prise en compte de la dimension morale et symbolique des infractions et des sanctions qui leurs correspondent. S'il pourrait fonctionner dans le cas d'un vol simple qui exposerait à une peine d'amende, de quelle manière chiffrer le bénéfice d'un meurtre ou le coût d'un emprisonnement pour celui qui le subit ?

Par ailleurs, ce modèle ne tient pas compte du fait que les acteurs ne disposent pas de toutes les données pour prendre leurs décisions et que leur rationalité est en réalité limitée : toutes les informations concernant les bénéfices et les coûts sont loin d'être connues avec exactitude au moment du passage à l'acte.

Enfin, ce modèle conduit à décontextualiser la commission d'infractions, comme si elles se déroulaient en apesanteur, sans aucune influence ni interférence extérieure. En particulier, ce modèle prend difficilement en considération la dimension collective des déviances ainsi que la part d'incertitude qui réside dans toutes interactions sociales.

L'analyse stratégique

Le criminologue Maurice Cusson, de son côté, part lui aussi d'une perspective individualiste, mais il s'éloigne du cadre purement économique pour développer ce qu'il appelle une analyse stratégique, au sens où les délinquants agiraient comme des stratèges militaires sur le champ de bataille. Il parle également de paradigme actionniste, dans la mesure où il cherche à identifier ce qui pousse les délinquants à agir.

Dans Délinquants, pourquoi ?, en 1981, il distingue ainsi quatre finalités du délit :

1) L'action, par opposition à l'ennui, en insistant sur le caractère ludique ou festif de la transgression.

2) L'appropriation, dans le cas des atteintes aux biens, qu'il relie tantôt à un impératif de survie, tantôt à une logique consumériste.

3) L'agression, qu'il associe alternativement à des vengeances, au racisme ou à une logique utilitaire, comme dans le cas d'un vol à l'arraché.

4) La domination, enfin, marquée par un désir de puissance ou de cruauté dans des cas de harcèlements, de viols ou d'actes de torture.

Comme dans le modèle de Gary Becker, il associe à ces finalités des coûts engendrés pour la personne qui commet ces actes :

- Coûts physiques : blessures, incarcération

- Coûts moraux : perte de l'estime des proches, menace sur la vie affective

- Coûts sociaux : perte d'emploi et de relations sociales

Ce faisant, il en revient à un calcul rationnel coûts / avantages, mais dans lequel il n'inclut pas uniquement des éléments de nature économique mais également des variables plus subjectives. On pourra toutefois objecter que son modèle stratégique se fonde sur une vision très stéréotypée de la délinquance, qui s'avère très peu fondée empiriquement.

Partie 2 : La déviance comme processus

Parallèlement à l'essor des approches individualistes dans la seconde moitié du XXème siècle, la «seconde vague» de l'école sociologique de Chicago a contribué à partir des années 1950 à renouveler en profondeur la manière d'appréhender la déviance.

En particulier, une série d'articles d'Howard Becker au sujet des fumeurs de marijuana et des musiciens dans les clubs de jazz sont réunis en 1963 dans un livre dont l'influence s'avèrera décisive : Outsiders.

En particulier, une série d'articles d'Howard Becker au sujet des fumeurs de marijuana et des musiciens dans les clubs de jazz sont réunis en 1963 dans un livre dont l'influence s'avèrera décisive : Outsiders.

Celui-ci renouvelle de fond en comble la définition de la déviance en avançant que « la déviance est une propriété non du comportement lui-même, mais de l'interaction entre la personne qui commet l'acte et celles qui réagissent à cet acte ». Dès lors, la déviance ne peut être considérée ni comme une propriété interne liée aux caractéristiques des individus, ni comme le sous-produit de l'environnement social. Elle serait en fait le résultat d'une action collective de désignation et de labellisation des comportements.

Dès 1938, Frank Tannenbaum estimait que la délinquance ne trouve pas sa source dans la personne qui commet une infraction mais dans l'étiquette que lui a initialement collée la société pour des actes sans importance. Faute de parvenir à se défaire de cette étiquette par la suite, celle-ci contribuerait finalement à les transformer en véritables délinquants. Howard Becker n'est donc pas le premier à envisager la déviance de cette manière, mais c'est le premier à développer une théorie complète et cohérente en partant de cette définition.

L'impact et l'influence de Outsiders tiennent à plusieurs éléments :

L'impact et l'influence de Outsiders tiennent à plusieurs éléments :

D'abord, le fait de ne pas avoir travaillé sur la criminalité «habituelle» mais sur des objets qui étaient alors marginaux a paradoxalement donné plus de poids à sa démonstration relative à la déviance.

Surtout, alors que les chapitres ont été écrits séparément, l'introduction et l'ensemble de la construction de l'ouvrage ont contribué à formaliser et à systématiser un raisonnement en deux temps, qui insiste sur l'articulation entre la notion de carrière déviante et le concept d'étiquetage (ou de labellisation). C'est autour de ces deux dimensions que sera conçue cette seconde partie.

Avec Asiles (1961) et Stigmates (1963), Erving Goffman fut l'autre représentant de la seconde école de Chicago à avoir joué un rôle déterminant dans le renouveau de la sociologie de la déviance à cette époque. Si la traduction en français des ouvrages de Goffman sera relativement rapide, il faudra en revanche attendre vingt ans pour qu'il en soit de même de l'ouvrage d'Howard Becker. Entre temps, on doit à Philippe Robert d'avoir importé en France et synthétisé ce renouvellement de perspective dans un article où il oppose la criminologie du passage à l'acte (abordé dans la première partie) et la criminologie de la réaction sociale (qui est l'objet de cette seconde partie).

Pour résumer ce renversement théorique, on peut dire que la sociologie de la déviance a renoncé à se demander «pourquoi» on devient délinquant pour se poser désormais la question de «comment» on devient délinquant. On est alors passé des théories causales, qui cherchent à identifier des facteurs, à des approches plus compréhensives, qui cherchent à cerner des processus.

Les carrières déviantes

L'emploi de la notion de carrière par Howard Becker pour l'appliquer aux questions de déviance et délinquance s'inspire directement des travaux d'Everett Hughes, son prédécesseur et collègue au sein de l'université de Chicago. Ce dernier a notamment utilisé cette notion dans ses travaux sur les médecins, mais avait lui-même envisagé la possibilité d'étendre son usage au-delà du seul cadre de la sociologie des professions. Il en donne pour cela une définition large qui désigne « le parcours ou la progression d'une personne au cours de la vie (ou d'une partie donnée de celle-ci) ».

La façon dont Becker emploie cette notion dans ses travaux vise à mettre à distance les explications psychologiques, systématiques à l'époque dès lors qu'on s'intéresse à des comportements déviants. Là encore, cela passe par un renversement de perspective par rapport au sens commun de l'époque : « ce ne sont pas les motivations déviantes qui conduisent au comportement déviant mais à l'inverse, c'est le comportement déviant qui produit, au fil du temps, la motivation déviante ».

L'un des principaux intérêts de la notion de carrière est de permettre d'articuler des dimensions objectives et subjectives : il s'agit en effet de prendre en considération les structures sociales et la situation officielle d'un individu, tout en prêtant attention à sa propre manière de voir les choses et de se représenter sa situation.

Sur cette base, l'ambition de la notion de «carrière» est de rendre compte d'un comportement comme le fruit d'une succession de différentes séquences ordonnées les unes par rapport aux autres. Ces séquences désignent les étapes récurrentes dont tous ceux qui partagent une même carrière ont à faire l'expérience. Toutefois, la manière dont ces séquences s'organisent, leur durée, ainsi que les contextes et les relations qui interviennent au cours de ce processus peuvent varier, et c'est ce qui fait l'apparente singularité de chaque carrière.

A chaque séquence de la carrière, Howard Becker observe que certains vont s'arrêter, tandis que d'autres vont persévérer et même progresser dans la carrière en accédant à la séquence suivante, en fonction de l'enchainement des relations et des évènements. Contrairement aux théories du passage à l'acte, pour lesquelles on cherchait à identifier des causes universelles et intangibles du passage à l'acte déviant, la subtilité de la notion de carrière réside dans le fait que chaque séquence requiert une explication qui lui est propre. Un élément jouant un rôle capital à un moment de la carrière peut ainsi avoir ensuite une importance tout à fait négligeable à un autre stade – et inversement.

Enfin, plus un individu avance dans sa carrière, plus les choix qui s'offrent à lui s'avèrent restreints, par une sorte d'effet d'entonnoir : « à mesure qu'une personne progresse dans sa [carrière], les décisions qu'elle a déjà prises tendent à limiter les alternatives qui restent ouvertes ».

Au-delà de cette présentation théorique du concept, on peut à présent prendre l'exemple de deux types de comportements qui ont été appréhendés sous l'angle des carrières. D'abord, le cas des fumeurs de marijuana étudié par Becker. Puis un autre cas de déviance, celui des comportements anorexiques, analysé plus récemment par Muriel Darmon à partir du même socle théorique.

Comment devient-on fumeur de marijuana ?

Pour expliquer le choix de ce sujet, Howard Becker commence par évoquer le fait que fumer de la marijuana ne provoque pas de dépendance d'un point de vue physiologique, ce qui permet de se pencher sans interférence médicale sur les mécanismes sociologiques qui permettent d'expliquer que quelqu'un commence à fumer de l'herbe puis devienne un consommateur régulier.

Pour mener son enquête, Becker a mis en œuvre une méthode inductive par le biais d'entretiens avec un panel diversifié de consommateurs. A la suite de son enquête, il parvient à identifier trois séquences qu'il retrouve dans le récit de l'ensemble des personnes qu'il a interrogées.

1) L'apprentissage de la technique : A la différence des cigarettes, le fait de fumer des joints d'herbe nécessite un savoir-faire qui demande à être acquis, en particulier au contact des pairs et en suivant leur exemple. Le dosage, le fait de parvenir à rouler soi-même ou le fait de retenir la fumée pour maximiser les effets du produit constituent la base de l'apprentissage du fumeur de marijuana, sans lequel le prolongement de la carrière n'est pas envisageable, au-delà d'un mode de consommation occasionnel.

2) L'apprentissage de la perception des effets : une fois que la drogue est inhalée, Becker constate dans le récit de ses enquêtés qu'il est nécessaire d'apprendre à reconnaitre les impressions qu'elle procure, avec l'idée d'être potentiellement capable d'en devenir un connaisseur, à l'image des amateurs de vin.

3) L'apprentissage du goût : enfin, la dernière étape pour devenir fumeur régulier consiste à interpréter les sensations comme agréables : « comme pour les huîtres ou le Martini, le goût pour ces sensations est socialement acquis ».Alors que certains symptômes peuvent paraitre désagréables (stress, vertige, paranoïa), c'est encore une fois au contact des pairs et avec l'expérience que les consommateurs apprennent (ou non) à reconnaitre ces symptômes comme étant des signaux positifs, ce qui conditionnera la poursuite de la carrière. A l'inverse, un bad trip risque d'entraîner un abandon, temporaire ou définitif, de la consommation d'herbe.

Au bout du compte, selon Becker, « un individu ne peut commencer, puis continuer, à utiliser la marijuana pour le plaisir que s'il apprend à définir ses effets comme agréables, et si elle devient et demeure un objet que l'individu estime susceptible de lui procurer du plaisir ».

La carrière anorexique

Lorsqu'elle se penche sur la question de l'anorexie au début des années 2000, Muriel Darmon observe que l'on cantonne généralement l'analyse sociologique de ce phénomène à la définition des contours statistiques de la population concernée, à savoir essentiellement des jeunes femmes de 15 à 24 ans issues des classes sociales moyennes ou supérieures. En revanche, l'explication du déroulement de ce phénomène est renvoyée à l'analyse psychologique ou médicale. En employant le concept de carrière tel que forgé par Becker, elle parvient néanmoins à identifier différentes séquences sociologiques qui composent la carrière anorexique.

Lorsqu'elle se penche sur la question de l'anorexie au début des années 2000, Muriel Darmon observe que l'on cantonne généralement l'analyse sociologique de ce phénomène à la définition des contours statistiques de la population concernée, à savoir essentiellement des jeunes femmes de 15 à 24 ans issues des classes sociales moyennes ou supérieures. En revanche, l'explication du déroulement de ce phénomène est renvoyée à l'analyse psychologique ou médicale. En employant le concept de carrière tel que forgé par Becker, elle parvient néanmoins à identifier différentes séquences sociologiques qui composent la carrière anorexique.

1) L'engagement dans une «prise en main» : la carrière anorexique démarre par un simple régime, résultat de diverses incitations publiques, familiales ou amicales. A travers ce qu'elle nomme «la prise en main», Muriel Darmon montre que cette première étape de la carrière se signale également par un changement d'apparence, de coiffure, de manière de s'habiller, ou bien dans un investissement plus important dans le travail, dans un souci d'excellence.

2) Le maintien de l'engagement : dans une deuxième séquence, ce travail sur soi s'intensifie au point de devenir un véritable «régime de vie». Celui-ci entraine un recodage des sensations (la faim devient perçue comme un symptôme agréable, le goût du gras devient perçu comme mauvais…), tandis que l'espace des goûts tend à s'aligner sur les activités valorisées au sein des classes supérieures.

3) La poursuite de l'engagement malgré les alertes et la surveillance : c'est à cette étape que l'étiquette d'anorexique fait son apparition. Le régime et la maigreur étaient dans un premier temps perçus comme une mise en conformité de la part de l'entourage, mais la déviance tend alors à se constituer dans le fait de «ne pas savoir s'arrêter», ce qui se traduit notamment par des évanouissements ou des tremblements. La poursuite de la carrière nécessite alors de parvenir à déjouer la surveillance des proches en apprenant à dissimuler les malaises et en faisant preuve de discrétion de manière à donner le change.

4) La prise en charge hospitalière : la carrière arrive à son terme lorsque la patiente accepte de s'approprier le point de vue médical à son sujet, ce qui est alors susceptible de faire basculer la carrière dans un processus symétrique de désengagement en trois phases, consistant d'abord à «lâcher prise», puis à s'en remettre à l'hôpital, avant finalement d'être en mesure de «se reprendre en main».

Au-delà de l'intérêt de ce type d'analyse pour faire ressortir l'ordonnancement d'un parcours en différentes étapes, on voit aussi l'importance capitale que jouent les relations et les interactions (avec les amis, la famille, le personnel médical...) dans le déroulement de ces différents processus et dans l'adoption d'un comportement déviant.

Les mécanismes d'étiquetage

Dans Outsiders, Becker synthétise la théorie de l'étiquetage sous la forme d'un tableau à double entrée combinant deux variables dichotomiques :

| Obéissant à la norme | Transgressant la norme | |

| Perçu comme déviant | Accusé à tort | Pleinement déviant |

| Non perçu comme déviant | Conforme | Secrètement déviant |

Le développement d'une carrière est étroitement lié aux processus d'étiquetages. Le fait d'être désigné comme déviant, à tort ou à raison, est un élément central de la progression dans la carrière. Symétriquement, plus un individu est engagé dans une carrière déviante, plus il prend le risque d'être repéré et catégorisé comme tel. Ces deux dimensions s'alimentent donc mutuellement.

Ainsi, même si la délinquance peut avoir une origine autonome, l'étiquetage intervient souvent tôt et joue un rôle diffus dans la poursuite des activités déviantes. En matière de délinquance, l'existence du casier judiciaire joue ainsi un rôle de marqueur qui tend à amplifier la sévérité à l'égard de ceux qui ont été déjà été condamnés auparavant.

Etiquetage et stigmatisation

Cet étiquetage est rarement imposé de manière unilatérale. Il fait plutôt l'objet d'une co-construction à travers les rapports et les interactions entre individus. Cette dimension a été particulièrement développée par Erving Goffman sous l'angle des mécanismes de stigmatisation de manière plus générale.

Etymologiquement, le stigmate désigne une marque durable sur la peau. Goffman transforme le terme en concept sociologique, en étendant sa définition à « tout attribut social dévalorisant, qu'il soit corporel ou non ».

A l'image de l'étiquetage en tant que déviant, le stigmate n'est pas un attribut en soi : il se définit dans l'interaction avec autrui. Goffman observe ainsi l'existence de tout un jeu possible de négociations identitaires tant que le stigmate n'est pas révélé aux yeux de tous, c'est-à-dire tant qu'un individu n'est pas encore ouvertement discrédité mais qu'il s'avère potentiellement discréditable du fait de ses caractéristiques ou de son comportement.

Goffman situe son analyse au niveau des interactions de face en face, à travers une dimension essentiellement microsociale. Son apport pour la sociologie de la déviance a été particulièrement important. Mais le concept d'étiquetage proposé par Becker a permis d'étendre la perspective et de monter en généralité pour comprendre de quelle manière les individus en viennent à être stigmatisés en tant que déviants.

Dans ce cadre, Becker insiste sur une catégorie d'individus en particulier qu'il nomme les «entrepreneurs de morale». Il en distingue deux sortes : ceux qui contribuent à la création des normes, d'un côté, et ceux qui les diffusent et les font appliquer, de l'autre.

Le rôle des entrepreneurs de morale

En s'intéressant au rôle des entrepreneurs de morale, Becker prend une nouvelle fois à contre-pied les habitudes des chercheurs de l'époque : « La plupart des recherches et des spéculations scientifiques sur la déviance s'intéressent plus aux individus qui transgressent les normes qu'à ceux qui les établissent et les font appliquer ».

Qu'il s'agisse d'étudier ceux qui créent les normes ou ceux qui les font appliquer, ces enjeux ont depuis fait l'objet d'une vaste littérature qui s'étend bien au-delà de la sociologie de la déviance mais qui continue d'en alimenter les approches.

En lien avec l'enjeu de création des normes, on doit ainsi à Stanley Cohen en 1973 le concept de «panique morale» [1]. Le traitement de l'insécurité depuis le début des années 2000, sous l'effet de la circularité du jeu médiatique et des stratégies politiques lors des campagnes électorales, constitue une illustration récente de ce type de phénomène.

De même, dans le domaine de la sociologie politique, les enjeux liés à l'émergence et à la construction des problèmes publics ont fait l'objet d'une vaste littérature. La thèse de Laurie Boussaguet sur la construction de la pédophilie comme problème public [2] éclaire ainsi la façon dont les mobilisations, les faits divers et les réformes législatives peuvent contribuer à faire évoluer les normes et le regard que l'on porte sur certains comportements.

Ajoutons enfin, dans une perspective de sociologie critique, que les classes dominantes ont d'autant moins de chance d'être perçues comme déviantes qu'elles parviennent à faire admettre l'idée que les normes en vigueur dans leurs univers sociaux sont universelles, tout en disposant des ressources pour masquer leurs propres déviances et résister à toute tentative d'étiquetage. C'est notamment l'une des raisons qui permettent d'expliquer la faible pénalisation des affaires de «délinquance en col blanc».

Parallèlement, il existe désormais une vaste gamme de recherches qui s'intéresse aux professionnels et institutions de contrôle social chargés de faire respecter les normes et de sanctionner les comportements déviants.

Dans les années 70, ce sont les professionnels du travail social qui ont notamment été ciblés en tant qu'entrepreneurs de morale au service d'une normalisation de la société, dans toute une série de travaux tels que ceux de Jacques Donzelot (La police des familles, 1977) ou Pierre Lascoumes (Prévention et contrôle social, 1977).

Par la suite, ce sont surtout les professions policières et judiciaires qui ont donné lieu à la constitution d'un important corpus d'enquêtes. La figure des applicateurs de normes, situés au plus bas de l'échelle hiérarchique, a notamment été théorisée par Michael Lipsky à travers l'appellation de street-level bureaucrats (1980). Cette catégorie désigne les policiers de rue, les professeurs, les éducateurs ou plus largement les agents administratifs de guichet, qui disposent d'une marge de manœuvre dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec leur «clientèle». Cet état de fait conduit à une tension entre des règles impersonnelles et anonymes censées s'appliquer à tous d'un côté, et l'existence de relations humaines imprégnées de subjectivité de l'autre.

L'ensemble de ces travaux vient souligner l'intérêt d'une réflexion qui ne se contente pas d'identifier les causes de la déviance, mais qui s'intéresse aux mécanismes d'entrée et de sortie dans une carrière déviante, en mettant l'accent sur le caractère toujours relatif et relationnel des processus de désignation qui conduisent à identifier certains comportements comme déviants plutôt que d'autres.

Bibliographie indicative

Manuels

MUCCHIELLI Laurent, 2014, Sociologie de la délinquance, Armand Colin.

OGIEN Albert, 2012, Sociologie de la déviance, PUF.

ROBERT Philippe, 2005, La sociologie du crime, La Découverte, coll. Repères.

Ouvrages et articles

BECKER Howard S., 1985 (1963), Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance, Ed. Métailié.

BECKER Gary, 1968, "Crime and Punishment: An Economic Approach", Journal of Political Economy, vol.76, n°2, p.169-217.

CLOWARD Richard A., OHLIN Lloyd E., 1960, Delinquency and opportunity, The Free Press.

COHEN Albert K., 1955, Delinquents boys : the culture of the gang, The Free Press.

CUSSON Maurice, 1981, Délinquants, pourquoi ?, Bibliothèque Québécoise.

DARMON Muriel, 2008, Devenir anorexique. Une approche sociologique, La Découverte.

DURKHEIM Émile, 1895, Les règles de la méthode sociologique.

DURKHEIM Émile, 1897, Le suicide.

ELIAS Norbert, 1973 (1939), La civilisation des mœurs, Calmann-Lévy.

GOFFMAN Erving, 1975 (1963), Stigmates. Les usages sociaux des handicaps, Ed. de Minuit.

MERTON Robert K., 1938, "Social Structure and Anomie", American Sociological Review, vol.3, n°6, p.672-678.

ROBERT Philippe, 1973, "La sociologie entre une criminologie de passage à l'acte et une criminologie de la réaction sociale", L'année sociologique, vol.24, p.441-504.

THOMAS William I., ZNANIECKI Florian, 1998 (1918), Le paysan polonais en Europe et en Amérique. Récit de vie d'un migrant, Nathan.

THRASHER Frederic M., 1927, The Gang : a study of 1,313 gangs in Chicago, University of Chicago Press.

SHAW Clifford R., McKAY Henry D., 1942, Juvenile Delinquency in Urban Areas, University of Chicago Press.

SUTHERLAND Edwin H., 1983 (1949), White Collar Crime. The Uncut Version, Holt, Rinehart & Winston.

WHYTE William Foote, 2007 (1943), Street corner society. La structure sociale d'un quartier italo-américain, La Découverte.

Notes :

[1] Stanley Cohen, Folk Devils and Moral Panics, Routledge, 1972.

[2] Laurie Boussaguet, La pédophilie, problème public, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses, Science politique, 2008.

Sources et crédits photos :

Photo Emile Durkheim : Wikimedia Commons, verapatricia_28, 8 juin 2017

Image couverture "Street Corner Society" : Wikipedia, 30 janvier 2016

Musiciens de jazz : Pittsburgh Music Story [site consulté le 28/07/2017]